1939年8月,波伏瓦和萨特在瑞昂莱潘。

[1] HdB, Souvenirs, p.115.

博斯特和奥尔加的关系进展也不错。自从接受了波伏瓦的建议,奥尔加开始参加查尔斯·迪兰的演员工作坊,变得更加自信了,同时也对博斯特更加投入。博斯特写道,他和奥尔加之间变得认真起来,如果奥尔加发现他和波伏瓦的关系,后果将不堪设想。波伏瓦会烧掉博斯特写给她的信吗?博斯特甚至也开始考虑烧掉波伏瓦写给他的信。(但最终他们俩都没有这么做。)在博斯特离开瑞昂莱潘之后,波伏瓦再次饱含泪水:战争快来了,她可能会同时失去博斯特和萨特。不管有没有战争,她都和比安卡以及科萨基维奇姐妹不和。波伏瓦后来回顾说,20世纪30年代末是她人生的至暗时刻。一边战争在即,一边是她和萨特、奥尔加、比安卡以及博斯特的关系错综复杂,仿佛自己掉进了陷阱里。[73]

[2] Julia Kristeva and Philippe Sollers, Marriage as a fine Art, trans. Lorna Scott Fox, New York: Columbia University Press, 2016, p.6.

1939年8月,博斯特休长假。博斯特和波伏瓦、萨特在马赛见面了,他们住在瑞昂莱潘一个朋友的别墅里面,离昂蒂布不远。博斯特觉得战争已经不可避免,但是萨特还执拗地持反对意见。

[3] 但她在市政厅登记结婚时把日期改到了1917年。见Hazel Rowley,Tête-à-tête, p. 59.

夏天的时候,波伏瓦去侏罗省远足,去了日内瓦,在普罗旺斯走了很多路。1939年7月,法国政府通过了《家庭法典》(Code de la Famille),旨在提高人口出生率,鼓励母亲在家带孩子,并且禁止贩卖避孕用品。1804年颁布的《拿破仑法典》已经赋予了作为丈夫和父亲的男性超越女性的权威。这一次的民事法典计划从20世纪60年代开始生效,而波伏瓦日后会成为瓦解这项法典的女性之一。

[4] 莎尔玛生(Salmson,1919—1957):20世纪法国知名的泵、飞机和汽车的制造商。

博斯特的回信没有被保留下来,但是波伏瓦和他的关系持续下去了。

[5] PL 165.

因此波伏瓦决定用肯定的语气向博斯特袒露自己的心声:“我只有一个肉体的生活,那就是和你。”波伏瓦不希望博斯特只是她生命中的一个过客:她想要博斯特一直在。这和比安卡不一样,从性方面来讲,和萨特也不一样。波伏瓦解释道:“是的,我的确和萨特有身体的关系,但是我们很少这样做,而且多是出于温柔——我不确定该怎么描述——我不觉得自己很投入,萨特也不是很投入。”[72]波伏瓦已经和萨特说过这件事好几次了,如今她向博斯特坦白了这件事,因为她希望博斯特能够知道他对于她来说是多么重要,以及她有多么在乎他们的关系:他是她生命中的情人。

[6] PL 166.

波伏瓦读到这些的时候,觉得自己的脑子木了几个小时。波伏瓦勉强支撑着自己,晚上和奥尔加一起外出了,但是回到家之后,她止不住地哭起来。波伏瓦回信告诉博斯特,他的信件让她产生了一种“病态”的焦虑,醒来以后也仍然万念俱灰。波伏瓦和母亲一起吃了午饭,她强忍住眼中打转的泪珠。

[7] WML 249, SdB to Sartre, 24 January 1940.

博斯特读到这句话的时候,直接跳了起来。他觉得“陶醉”(charming)这个词简直“淫荡到了吓人的地步”。博斯特说这让他感觉很怪异,倒不是因为波伏瓦如此轻率地谈及比安卡,也不是因为他注意到波伏瓦在物化比安卡。反正,“陶醉”这个词让博斯特脸红。[71]博斯特已经因为愧对奥尔加而感到难过,而在这封信里波伏瓦也坦白自己虽然不后悔,但是感到有些自责。毕竟,奥尔加对博斯特是诚实的,但是他却骗了她。

[8] 约翰·杰拉西与奥尔加·科萨基维奇的访谈,May 1973, Gerassi collection at Yale.

波伏瓦不想跟博斯特争执。她回信给博斯特,说她觉得他的判断是不偏不倚的,是对的,而且他对她很坦诚。但是一周之后,博斯特再次批判波伏瓦对待他人的方式。这次讨论的是比安卡,尽管萨特越来越猛烈地追求比安卡,使得波伏瓦对于比安卡的爱恋减弱了,但波伏瓦还是和比安卡保持着关系。那天,波伏瓦和比安卡共度了一个下午:她们先去圆顶餐厅吃了午饭,喝了香槟,然后去花神咖啡馆(Café de Flore)喝了咖啡,最后回到米斯特拉尔酒店里波伏瓦的房间。波伏瓦写道:“我觉得从根本上来说,我并不是同性恋,因为我对同性没什么欲望,只是觉得和她在一起很陶醉,而且我也喜欢在晴朗的午后在床上躺着。”[70]

[9] PL 218–19; WML, S to SdB, 3 May 1937.

博斯特在回信中斥责了波伏瓦。令他生气的是,波伏瓦居然对这些可能暴露波伏瓦、萨特、他自己、万达和奥尔加复杂关系的判断和对话毫不紧张。博斯特对波伏瓦说:“你必须严正地否定这一切,因为不管从哪个层面上来看,我们都欺骗了自己的伴侣。”博斯特不想在信里继续讨论这件事情,他警告波伏瓦如果她因为举棋不定而背上坏名声,他也不会打退堂鼓。博斯特直言,当他同意波伏瓦的观点的时候,她是可爱的,但是这一次他不同意。[69]

[10] PL 220.

1939年5月,波伏瓦觉得事情变得越来越糟糕了。一边是波伏瓦在欺骗着奥尔加,而一边万达又憎恨着波伏瓦。波伏瓦写信告诉博斯特自己有时候气得直哆嗦:她觉得,整件事情并不是某一个人的错,但是如果萨特没有向万达撒谎的话,事情也不会变得这么复杂。她觉得自己在科萨基维奇姐妹的意识里被解剖开来分析,她非常不喜欢这种感觉。但是即便如此,波伏瓦认为这引出了一个有趣的哲学问题:他人和自己的经验一样真实吗?[68]波伏瓦思考这个问题已经有很长一段时间了,而这也是她小说的主题,因此波伏瓦在给博斯特写信的时候提到了这个问题。当波伏瓦听到奥尔加谈起博斯特的时候,波伏瓦知道在奥尔加的意识里,博斯特和波伏瓦没有任何联系,这让她很困扰。

[11] PL 220.

波伏瓦仍然喜欢和奥尔加在一起,但是她对奥尔加和万达在她和萨特生活中的位置感到越来越不舒服。这种不适,经常被解读为波伏瓦的嫉妒。当然,波伏瓦的确是想要保护好自己和萨特独处的时间,但是波伏瓦更生气的是,萨特把事情变得如此复杂。同时,萨特也开始在经济上帮助万达,帮她搬家到巴黎,安排她去上绘画课,共用埃莱娜的画室。万达对波伏瓦充满了怀疑,她质疑萨特和波伏瓦的关系,萨特告诉她说自己和波伏瓦只是朋友。

[12] Beauvoir,‘Jean-Paul Sartre’, PW 232.

同时,博斯特也不得不小心翼翼地在奥尔加和波伏瓦之间平衡自己。波伏瓦的信里充满了想要见到他、拥抱他的迫切心情。当博斯特放假的时候,如果波伏瓦不能第一个在车站见到他,分享他在巴黎的时光,她就会觉得痛苦不堪。最终博斯特决定不再详细告诉波伏瓦自己的安排。

[13] PL 221.

萨特的行为让人感到不安,这不仅仅是在比安卡这件事上。萨特早已开始了一段三角恋:他一边追求万达,一边与比安卡睡觉。波伏瓦渐渐觉得他们和比安卡的关系让人不安。波伏瓦给博斯特写信说她、萨特和比安卡三个人在咖啡馆的谈话开始变得尴尬,而且比安卡不知道在同一个地方面对多个情人该如何自处。“她不知道该怎么把两个人之间的温柔放在三个人之间;她拿起我们的手,握着我们的手,然后放下,重新拿起,她努力地想要把自己平分给我们。”[67]最终比安卡告诉波伏瓦,她觉得自己对萨特有爱,但那不是激情;她问波伏瓦能否把这一点解释给萨特听。

[14] Simone de Beauvoir,与马德莱娜·戈贝伊的访谈, ‘The Art of Fiction No..35’, Paris Review 34 (Spring–Summer 1965).

在回忆录中比安卡写道:“就好像侍者本色出演一个侍者一样,萨特完美地扮演了一个恋爱中的男人。”[66]萨特虽然其貌不扬,但是他的文字如此优美,使得比安卡都忘了嫌弃他的长相。萨特问比安卡自己能否爱她,比安卡说可以,但是波伏瓦怎么办呢?比安卡非常在意波伏瓦,不想伤害她。萨特回复说波伏瓦不会在意的。萨特和比安卡讨论着他们第一次上床的事情,并定好了日期。这是比安卡第一次和男人上床,她对此充满了期待。但是当他们一起走向米斯特拉尔酒店时,比安卡在听到萨特说的话之后突然打了个寒战:萨特告诉她宾馆打扫卫生的人待会儿会进来一下,因为前一天他刚刚睡了另一个处女。

[15] Simone de Beauvoir,引自Bair, p.194.

1938年圣诞节,波伏瓦把比安卡介绍给萨特认识。他们三人一起去梅杰夫小镇滑雪,比安卡住在附近的阿尔博伊斯山宾馆,这样他们三个人就可以在滑雪时也讨论哲学。1939年1月,当他们回到巴黎的时候,萨特开始把自己的注意力放在比安卡身上。比安卡对此感到受宠若惊:因为她很多索邦的同学都曾经是萨特的学生,而波伏瓦也常常对萨特赞叹不已,关于《墙》的评论称萨特才华横溢、独出心裁,她觉得自己被大明星恋上了。

[16] 引自Rowley, p.357: SdB to Olga, 6 September 1935; Sylvie Le Bon de Beauvoir archives.

不管奥尔加的性格是什么样的,波伏瓦的行为对于很多读者来说,毫无疑问是有欺骗性的,而且从很多层面来说都是有问题的。当波伏瓦和博斯特坠入爱河并欺骗奥尔加的时候,波伏瓦同时也继续着她和比安卡·比嫩费尔德的关系。1938年夏,波伏瓦和博斯特分处摩洛哥和法国,波伏瓦在给博斯特的一封信中说,比安卡的母亲读了她写给比安卡激情洋溢的信件后大发雷霆,她不知道事情将如何发展下去。[62]比嫩费尔德夫人指责波伏瓦“是一个道德沦丧的老处女”。[63]不过这并没有给这段恋情画上句号。1938年11月,比安卡告诉波伏瓦她再也没法像爱波伏瓦那样爱上别人了。[64]当时的比安卡18岁,在索邦大学学习哲学,她和波伏瓦一周见几次面。但实际上,波伏瓦并没有向比安卡袒露多少自己的事情,也完全没有提及自己跟博斯特的关系。[65]

[17] PL 226.

波伏瓦和博斯特、奥尔加以及比安卡不为人知的关系,不仅让我们了解到她和萨特在性方面不和谐,也让我们看到她身上有一种欺骗他人的倾向——尤其是欺骗其他女性。对于和博斯特的关系,波伏瓦隐瞒了她的一个女性朋友一辈子。在1948年的一封信中,波伏瓦这样为自己的行为辩驳:“奥尔加是那种会向每个人不断索取的女孩,她对每个人都撒谎,所以我们也都不得不对她撒谎。”[61]

[18] PL 239.

1938年9月26日,波伏瓦和博斯特见面了。他们在巴黎待了一段时间。到了28日的时候,战争看起来已经是不可避免的了,但是30日的时候,《慕尼黑协定》重新带来了和平。在巴黎的一个月里,波伏瓦和博斯特享受着平凡的日子,每天都能见到彼此。但是到了11月3日,博斯特不得不重新回到亚眠,因为他得在部队服役整整两年,十个月后他就要开始现役。

[19] PL 261.

博斯特的信让波伏瓦感受到了坚定的回应。当博斯特想起奥尔加的时候,也常常觉得心里一沉,但是他告诉波伏瓦说这种感觉不会持续很久,因为“我太爱你了”。在博斯特和波伏瓦成为情人之前,他们是朋友,博斯特觉得他们的爱建立在一个坚实的基础上,不会轻易地瓦解。[59]博斯特爱着波伏瓦,但这也让波伏瓦和奥尔加在一起的时候特别难熬。奥尔加每天都会写信给博斯特,也经常在波伏瓦面前提起博斯特;波伏瓦一开始的时候尽量不给博斯特写信,但是之后她实在忍不住,便趁奥尔加不在她身边的时候写信给博斯特。因为思念博斯特,波伏瓦甚至难以入眠,有时候一想到自己和博斯特见面时的画面,她就不禁泛起泪光。[60]

[20] PL 246.

我知道你没有忘记我,但是我觉得自己好像跟你分离了,我的爱。有的时候,我已经没法很好地应对这种情况了。快快写信给我吧,写长长的信给我吧——告诉我,我们能够两个人一起度过很长的日子,我们能够像在安纳西一样的开心。告诉我,你对我的爱是强烈的,我的爱——因为我是如此强烈地爱着你。[58]

[21] PL 260.

在1938年时,波伏瓦也曾为这段感情感到心烦意乱,局促不安。她在9月抽出了十天时间和奥尔加一起度过。当她听到奥尔加谈起博斯特的时候,波伏瓦觉得十分不安;想到奥尔加和博斯特在一起的场景时,她又会觉得很痛苦。

[22] PL 260.

早在1939年,波伏瓦就在日记里记录了她对此事感到良心不安。比起写给萨特的信,波伏瓦更多地在日记里记录了自己的不安。和博斯特相恋一年后,有一次和奥尔加聊完天,波伏瓦写信给萨特说:“我不觉得有什么懊悔的,但是我的确有种欺骗了别人的感觉。”[57]1938年8月末,波伏瓦和博斯特安排着他们的下一次约会。波伏瓦想要和博斯特完整地度过一天一夜,但是他们犹豫着究竟是在勒哈弗尔博斯特的家还是在鲁昂见面更好。波伏瓦觉得,巴黎固然好,但是她怕会遇到奥尔加。

[23] DPS 267, 3 June 1927.

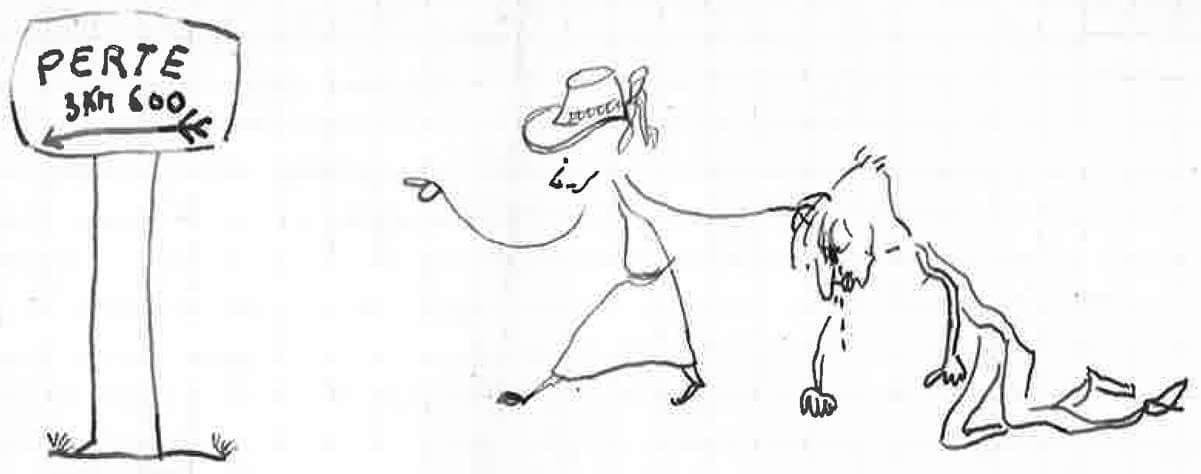

雅克-洛朗·博斯特的画,画上代表着西蒙娜·德·波伏瓦拖着他走向他的毁灭,1938年。

[24] 与戴尔德丽·贝尔的访谈,引自Bair, p.200.

[25] PL 276–7.

在回忆录里,波伏瓦故意隐藏起自己对博斯特的爱,把自己对博斯特的欣赏、友谊和尊敬都轻描淡写地一笔带过。在西尔维·勒·邦·德·波伏瓦看来,这种低调处理正是波伏瓦故意隐藏的内容里最重要的一部分,当然后来也有别的竞争者来争夺这一殊荣。从1936年到1986年波伏瓦去世,在这50年间,博斯特都是波伏瓦亲密忠实的朋友——而且在很长的一段时间里,博斯特不仅仅是一位朋友。[56]波伏瓦和博斯特决定不告诉奥尔加他们的关系,所以直到1983年奥尔加去世,她也不知道这个秘密。

[26] Bair, p.203.

博斯特在进入和波伏瓦的关系的时候,是十分清醒的。当时的博斯特同时在追求奥尔加,并且最后和奥尔加结婚了。博斯特崇拜萨特,他还在给波伏瓦的信末附上给萨特的玩笑话。博斯特知道萨特和波伏瓦的关系,也知道波伏瓦和比安卡·比嫩费尔德的关系。有时候,当波伏瓦在外面旅行不能及时收到信件的时候,她会让博斯特写信给萨特来安排和她的下一次见面。[55]

[27] PL 288, 290.

博斯特的文笔显然和萨特和阿尔格伦的很不一样。波伏瓦写给博斯特的信同样也表现出她充满柔情的一面,而这种柔情从来没有得到过萨特的回应。波伏瓦在博斯特面前无须隐藏自己对他身体的渴望,她在信里明确地说想要亲吻他的脸颊,他的眼睫毛,他皴裂的嘴唇。[53]在摩洛哥旅行期间,波伏瓦和萨特谈论着丹吉尔、卡萨布兰卡、马拉喀什、菲斯、克萨尔苏克、梅克内斯。但听到广播里播放的情歌时,她不得不抑制住自己对博斯特的想念,忍住不落泪。8月22日,波伏瓦和萨特抵达了克萨尔苏克,波伏瓦在上床睡觉之前写信给博斯特:“我特别渴望见到你,我的爱,我的爱,我多么希望能够和你抱在一起。”[54]

[28] PL 315.

波伏瓦自己也不是很肯定。奥尔加并不是一个很专一的人,而波伏瓦和博斯特又两情相悦。现在的波伏瓦只想让自己今后不要后悔。1938年7月,波伏瓦启程去见萨特之后,博斯特一个人在阿尔卑斯山又远足了一段时间。但是波伏瓦走后,他远足的兴致就失去了大半。博斯特写道,一天中至少有三次,他都有一股想要见到波伏瓦的强烈冲动。而且他的脑子里会不断地回放他和波伏瓦在一起度过的最后五天。[50]博斯特写给波伏瓦的信里充满了温柔和期盼[51]:“我无比地爱你。我想要你知道并强烈地感受到这一点,我希望我的爱能带给你快乐。我很喜欢给你写信,因为给你写信的时候,我能够想象出你的脸庞,也可以想象到,这时的我笑得像个傻子一样。”[52]

[29] PL 316.

接下来的一周,波伏瓦和萨特在马赛见面了,接着一起去摩洛哥的丹吉尔旅行。萨特问波伏瓦,有没有考虑到,如果她和博斯特的关系持续下去,她的生活会因此变得多么复杂。他们都知道奥尔加不会同意波伏瓦和博斯特发生关系,而且波伏瓦和奥尔加又是亲近的朋友,波伏瓦怎么能做出这样卑鄙的事情?

[30] SdB to S, 10 September 1937, in LS 9.

当然了,是我向他主动示爱的。我们俩都想要这样……我看着他傻笑,他问我:“你在笑什么?”我说:“我在想象如果我跟你提议我们上床吧,你会是什么表情。”然后他说:“我在想你是不是在想‘我想亲你但是我不敢’。”之后,我们俩缠绵了一刻钟,最后他终于下定决心吻了我。当我告诉他我对他总有一种无与伦比的温柔时,他很惊讶。最后,他告诉我他已经爱上我很久了。[49]

[31] 引自Nouvelle Revue Française, January 1970, p.78.

波伏瓦离开之后的那一天,萨特写道他不喜欢和波伏瓦告别。萨特开始想象波伏瓦在灰色的山顶说:“如果你没有那种奇怪的执着,非要一口气完成几千米的远足计划的话,你现在完全可以在我身边,充满了美好的小微笑。”[47](在写作时,萨特的语调读起来可能有些屈尊俯就,但是“小”也是波伏瓦最喜欢在书信里用来形容萨特的词之一。)当波伏瓦到达安纳西的时候,博斯特已经在车站等她了,“博斯特晒得黑黑的,穿着一件黄色的套头衫,看起来很养眼”。[48]博斯特也是一个远足爱好者,不过即便是他,也要很努力才跟得上波伏瓦的步伐。波伏瓦和博斯特一整天都在远足,晚上一起享受当地的美酒和丰盛的晚餐。他们根据天气状况来决定是在帐篷还是小旅馆过夜。假期第五天的晚上突然下起了雨,波伏瓦和博斯特在蒂涅的一个谷仓里歇脚。过了几天之后,波伏瓦给萨特写信,细致地描写了那天晚上的光景:

[32] Sylvie Le Bon de Beauvoir,‘Avant-propos’ to Correspondances Croisées, p.8.

1938年7月,波伏瓦和比安卡越来越亲密。这一次,她们俩和博斯特一起去上萨瓦省远足。萨特把波伏瓦送到车站,和她告别。萨特要留在巴黎继续写他的短篇小说,并和万达见面——萨特已经追求万达一年多了,但是到现在万达仍然对他不感兴趣。万达觉得萨特长得很恶心,还告诉萨特他应该改善自己的饮食。萨特已经习惯了被她拒绝,而且把这当作自己要克服的一个挑战。他觉得万达缺乏才智,甚至说她是苍蝇脑袋,但是即便如此,萨特还是下定决心要赢得万达的芳心。

[33] 引自PL 327.

比安卡在书中说波伏瓦是她爱了一辈子的女性。比安卡非常直接地表示,她所受到的伤害并非完全源自波伏瓦的行为,而是因为一系列的背叛。比安卡写道:“在我遇到萨特之前,西蒙娜·德·波伏瓦和我是非常好的朋友。但是当萨特进入了我们的感情世界,一切都变得困难和复杂起来。”[46]不管比安卡是出于什么原因出的书,很显然她和波伏瓦的关系并不简单,而且波伏瓦给她留下了强烈且复杂的感情。

[34] Bair, p.197.

因为战争的缘故,很多信件和日记都没有被保存下来,因此今天的我们已经没法还原出事情的原貌了。我们所看到的比安卡对于那段恋情的叙述,也是50年以后写的了。当时的比安卡发现自己的身份和名字被公之于众,一怒之下出版了一本书。波伏瓦在世的时候,一直遵守诺言,没有公开过比安卡的真实身份。但是1990年,戴尔德丽·贝尔用英语发表波伏瓦的传记时,她没有保护比安卡的隐私,把她婚前婚后的姓氏全都公开了。法国的《私人生活法》(Law of Private Life)保护公民的私生活受尊重的权利,禁止出版有可能损害个人生活的信息,然而美国的法律没有这样的禁止。比安卡一夜之间在大西洋彼岸出了名,于是她在1993年出版了一本书。[44]比安卡坦言自己写这本书的动机很复杂,同时她也坦白说,直到萨特插足,事情才开始变得戏剧化。[45]

[35] 见Sarah Hirschman, ‘Simone de Beauvor: professeur de lycée’, Yale French Studies 22 (1958–9), 引自Jacques Deguy and Sylvie Le Bon de Beauvoir, Simone de Beauvoir: Ecrire la liberté, Paris: Gallimard, 2008.

比安卡·比嫩费尔德1921年4月出生于波兰,与波伏瓦发生关系的那年夏天她才17岁。[42]也许以今天的标准来看,比安卡当时还太过年轻,但是在当时,比安卡已经到了可以结婚或进行性行为的合法年龄。在1938年的时候,我们也找不到证据表明,当时的波伏瓦曾担心过她和比安卡的年龄差距,以及曾经的师生关系可能会带来的影响。在波伏瓦去世之后,比安卡说她是一个狩猎者,在“自己的女学生中寻找年轻的新鲜肉体,自己品尝后拱手送给萨特享用”。[43]比安卡认为,这就是波伏瓦对她和奥尔加所做的事情,显然比安卡并不知道,奥尔加一直没有同意萨特想要发生关系的请求。

[36] Lamblin, A Disgraceful Afair, p.18; Jacqueline Gheerbrant and Ingrid Galster,‘Nous sentions un petit parfum de soufre ...’ Lendemains 94 (1999): 42.

这一学年结束了,波伏瓦和比安卡也不再是师生关系了。她们俩一起去了法国摩文山区,进行长距离的远足。走了一天的路之后,波伏瓦和比安卡找了一间便宜的小旅馆,挤在一张床上。在这次旅行中,比安卡写道,她和波伏瓦终于有了肉体上的关系。[40]之后波伏瓦否认自己曾和女性有过性行为[41],却在信里很直白地写道自己和女性曾经很亲密。7月22日,在写给萨特的一封信里,波伏瓦说比安卡写给她的信都充满了激情。

[37] SdB to Bost, 28 November 1938, CC 136.

不久之后,波伏瓦和比安卡就经常一起过周末了,比安卡每周都一路小跑到帕西站等着见波伏瓦。波伏瓦向比安卡解释了她和萨特的关系,她告诉比安卡她和萨特彼此相爱,但是他们都想保持自己的自由,所以没有结婚,并且可以拥有别的情人。波伏瓦告诉比安卡他们和科萨基维奇姐妹的事情之后,比安卡十分着迷,但同时比安卡也很生气波伏瓦如此纵容科萨基维奇两姐妹。在比安卡看来,科萨基维奇两姐妹只是懒惰加上反复无常罢了,不值得波伏瓦为她们付出那么多时间,而且这些时间本可以拿来陪伴比安卡的。[38]6月快要结束的时候,比安卡写道,她想要成为像波伏瓦那样的人。[39]

[38] SdB to Sartre, 19 January 1940, LS 262.

约好时间之后,波伏瓦和比安卡在蒙帕纳斯大街见面了。当时的比安卡17岁,她是一个犹太女孩,跟着父母一起从波兰来到法国,希望能少受一点反犹太主义的罪。比安卡的父亲之前是一个医生,很有家教,波伏瓦很欣赏比安卡的聪明才智。她甚至告诉博斯特,她很尊敬比安卡,有时候她都忘了自己是在和一个年轻女孩聊天。[37]

[39] Lamblin, A Disgraceful Afair, p.25.

1937至1938那一学年的毕业生里,有个叫比安卡·比嫩费尔德的学生对波伏瓦格外着迷。比安卡写信告诉波伏瓦,她很喜欢波伏瓦的哲学课,想要在大学里继续学习哲学,问波伏瓦是否愿意跟她见面聊一聊。

[40] 在戴尔德丽·贝尔所著的波伏瓦传记出版之后,比安卡用婚后的名字“比安卡·朗布兰”写了一本关于她和波伏瓦关系的书《一段不光彩的情事》(A disgraceful Afair,其中第8~9页指出了比安卡这么多年后写这本书的原因)。

虽然一直被退稿,但是波伏瓦在教学方面十分出色。法国第16区的莫里哀学校是一所女子学校,波伏瓦的学生都对她印象深刻。波伏瓦总是打扮入时,她穿着丝绸衬衫,化着妆去上课。波伏瓦对自己的课堂掌控得很好,常常不看笔记直接脱稿讲课。[35]她给学生讲授笛卡尔、胡塞尔和柏格森。她带学生们讨论弗洛伊德,不过是为了推翻弗洛伊德,她更喜欢讲斯多葛派、伊壁鸠鲁派以及康德。[36]

[41] 与阿莉塞·施瓦策尔的访谈,见Schwarzer, Simone de Beauvoir Today,p.112.

波伏瓦没有放弃,十年之后,她为“新秩序”写了一个宣言:《第二性》。当萨特在巴黎文人圈混得如鱼得水的时候,波伏瓦从她父亲那里获得了越来越多的挖苦和讽刺。乔治嘲笑女儿的作品一直没有出版,只能做一个无名小卒的荡妇罢了。[34]

[42] 见Lamblin, A Disgraceful Afair, pp.6, 25.

1938年,萨特的《恶心》终于出版了,扉页上写着“献给海狸”。不久之后,赞美如潮水般涌来,评论家们认为萨特是一颗冉冉升起的新星。《文学新闻》称这部作品是“我们时代最与众不同的作品之一”。萨特的短篇小说集《墙》(The Wall)在不久之后也出版了,安德烈·纪德评论说:“这个让-保罗是何方神圣?看起来我们可以期待他未来写出更多好作品。”[31]波伏瓦的《精神至上》先后被伽利玛和格拉塞两家出版社退稿。[32]当亨利·米勒给波伏瓦写退稿信的时候,他觉得波伏瓦对被压抑的资产阶级女性的描写很好,但是其他人也在写相同的问题,而波伏瓦并没有写出相应的解决方式。他在信中对波伏瓦说:“你满足于描写一个分崩离析的世界,但是当你写到新秩序的临界点时,你就把你的读者遗弃在那里。对于新秩序的好处,你没有给出任何提示。”[33]

[43] Lamblin, A Disgraceful Afair, pp.6, 9.

波伏瓦想在小说里以西蒙娜·薇依为原型,创造一个与主角波伏瓦截然不同的人物。萨特的建议是,奥尔加其实是个更好的对照。[29]波伏瓦一听就觉得很对,奥尔加的确是个完美的对照。1937年9月,波伏瓦和奥尔加在阿尔萨斯度假时给萨特写了封信,信里的这段话很容易被人断章取义:“(奥尔加)科萨基维奇迷人极了,跟我在一起的时候悠闲得恰到好处,她对一切都充满了兴趣,而且比原来想的要亢奋得多,甚至都像个法国人了。”波伏瓦所说的亢奋,并不是性方面的,因为波伏瓦在信中紧接着就说奥尔加对远足兴致高昂,完全没有受到刮风下雨的影响,一走五六个小时,甚至一天七个小时都没问题。[30]

[44] Lamblin, A Disgraceful Afair, pp.8–9.

波伏瓦的第一反应是,如果从自己的生活经历去写的话很容易受到攻击。尽管波伏瓦经常会在和萨特以及其他人的通信里记录自己的生活,但是这和公开发表出来让所有人看,并不是一回事。波伏瓦一直在思考那个自从少女时代就困惑着她的哲学问题:他人的意识。波伏瓦在新闻里读到一个故事:一个乘坐出租车的男子,因为羞于没有钱付车费,于是杀死了出租车司机。波伏瓦不禁想,为什么人类会如此强烈地被自己的羞愧所驱使。为什么人会为了他人而活,会试图表现出某种样子给别人看,而不是为了自己而活?

[45] Lamblin, A Disgraceful Afair, p.171.

新学年开始了。当波伏瓦想要写作却又不知道写什么好时,萨特鼓励她,可以把自己放到作品中去。萨特的《恶心》,就是因为在修改时把自己作为原型重新塑造了洛根丁这个角色,之后的投稿才被出版社接受。萨特认为,波伏瓦的《精神至上》是不错,但是波伏瓦本人要比她笔下的人物瑞内和丽萨更有趣,她为什么不从自己的生活里取材呢?

[46] Lamblin, A Disgraceful Afair, pp.6–7.

那年夏天,波伏瓦、萨特和博斯特一起去了希腊旅行。他们在房顶上睡觉,一起远足,被太阳晒得不成样子。有时候波伏瓦和博斯特两个人单独出去一起游泳,而萨特会在咖啡馆里工作或者给万达写信。

[47] WML, 1938年7月,周日(具体日期不详), p.145.

波伏瓦康复之后,另外一件事值得高兴的事也发生了:萨特要回巴黎了,这样他们就终于又可以在同一个地方了。萨特在米斯特拉尔酒店订了两个房间,一间给波伏瓦,一间给自己。波伏瓦就住在萨特的楼上,这样他们就可以“既享受同居的好处,又避免了其不方便之处”。[28]这家宾馆在蒙帕纳斯大街上,离他们喜欢的圆亭咖啡馆、多摩咖啡馆(Le Dome)、圆顶餐厅(La Coupole)、精英咖啡馆都很近。1937年5月,萨特的文学之路终于开始了,他关于偶然性的小说终于被出版社接受了。

[48] SdB to Sartre, 15 July 1938, LS 16.

1937年春天,波伏瓦勤勤恳恳地工作,很少休息,甚至把自己的身体累垮了。有一天晚上,波伏瓦和博斯特在蒙帕纳斯大街上的精英咖啡馆(Le Select)聊天,突然她开始止不住地颤抖。[27]平时身体出现小毛病的时候,波伏瓦都是选择直接忽视,但是这次实在太严重了,她只好立马回了家。一晚上波伏瓦都发着高烧,第二天她躺了一整天。到了晚上,波伏瓦才觉得自己躺在床上休息了一天实在是太懒惰了。那天晚上,萨特从拉昂回到巴黎。波伏瓦觉得自己能够坚持出门,她强打精神,穿好衣服跟萨特一起出去参加派对。但是当他们抵达派对的时候,波伏瓦却因为太虚弱不得不找个地方躺下休息。她的朋友们都很担心情况是不是很严重,波伏瓦说自己没事,但最终萨特还是带她回家,给她找了医生。不久之后,波伏瓦被诊断得了很严重的肺水肿,住进了医院。她没法相信,这样的事情会发生在她身上。波伏瓦一想到自己成了一个病号就很不舒服。她躺在床上,听医生们像说一个物体一样说她的身体。波伏瓦意识到他们是在谈论她,内心充满了不安全感和疏离感。

[49] SdB to Sartre, 27 July 1938, LS 21 (translation modified).

在20世纪30年代后期,萨特疯狂地寻欢作乐,导致他和波伏瓦的契约濒临破裂。据说当时波伏瓦一直在帮萨特修改他的小说Melancholia(即1938年出版的《恶心》)。当时波伏瓦常常在圆亭咖啡馆一坐就是几个小时,给萨特的手稿做批注。当波伏瓦在帮助萨特修改手稿的时候,他却在逍遥快活。后来萨特告诉大家,《恶心》之所以能出版,完全是因为波伏瓦在上面下了很大功夫。但是带有波伏瓦批注的那份手稿后来丢失了,因为萨特喜欢把重新抄写的干净整洁的手稿留给后人,而波伏瓦也说她把带有批注的手稿扔掉了。[26]

[50] Bost to SdB, 6 August 1938, CC 52.

回到巴黎之后,波伏瓦在盖特街的皇家布雷塔涅酒店租了一个房间。尽管在接下来的一年里,萨特不在巴黎教书,但是想到博斯特在索邦念教育学,埃莱娜也在巴黎,波伏瓦就觉得很欣慰。奥尔加也搬到了巴黎,在萨特和波伏瓦的帮助下开始追求演艺之路。

[51] CC 74和其他几处.

那年夏天,萨特和波伏瓦去意大利和希腊旅行,波伏瓦很高兴只剩下他们两个人。同时有个好消息值得庆祝:假期之后波伏瓦终于可以搬回巴黎了!她获得了巴黎莫里哀学校的一个教职。但是当波伏瓦和萨特9月回到巴黎的时候,他们发现政治局势已经发展到了他们无法忽视的地步。西班牙内战开始了。波伏瓦、萨特和费尔南多·杰拉西交往甚好,去西班牙旅行之后更是对西班牙人充满了好感。当时法国成立人民阵线政府不久,总理莱昂·布卢姆决定不去插手这场战争。当时希特勒和墨索里尼给西班牙反革命势力提供了大量人力、物力,而法国却不顾自己和西班牙的贸易协定,不愿意给西班牙政府提供武器。[25]这让波伏瓦觉得很过分,最终费尔南多没法忍受一直在巴黎隔岸观火,于是赶回西班牙参加战争。萨特、波伏瓦、斯捷帕以及其他朋友们,一起去车站给他送行。

[52] Bost to SdB, 3 August 1938, CC 47.

奥尔加很少接受采访,但是回看当年的自己,她觉得自己和博斯特以及万达就好像是被印度舞蛇人催眠了的蛇:“波伏瓦和萨特对我们的关注,让我们兴奋不已,我们觉得非常荣幸,因此被冲昏了头脑。他们想要我们怎么样,我们就怎么样。”[24]尽管当时波伏瓦和萨特还没有出名,但是他们俨然是一对充满了吸引力的组合,他们的魅力使人神魂颠倒。但是我们没有证据证明波伏瓦在这个阶段曾担忧他们和这些年轻人之间权力关系的不平等。不管是年轻或是衰老,富有或是贫穷,这些“偶然的”情人是能自由为自己的行为做选择的,不是吗?

[53] SdB to Bost, 30 July 1938, CC 33.

波伏瓦对于这段关系也一直摇摆不定。在自传里她写道,这段三角恋让她再次意识到两个人之间的和谐关系从来都不是理所当然的,而是需要持续不断的维护。[22]早在1927年,波伏瓦就已经得出结论,爱情不是一劳永逸的事情,而是需要“不断地去创造,使之永葆青春”。[23]不过,尽管波伏瓦不断地完善她关于自由、行动和爱情的观点,但是她并没有完全意识到她和萨特“本质的”结合会伤害到他们“偶然的”情人们。

[54] SdB to Bost, 22 August 1938, CC 57.

对于波伏瓦来说,这段三角恋严重影响了她的日常生活,不过这段关系显然也关乎她自20世纪20年代末就开始思考的问题。当时19岁的波伏瓦在日记里写道,她想要阐发“自我和他者对立”的哲学关系。十年之后,波伏瓦和奥尔加以及萨特的关系让她用一种新的方式面对这个问题。尽管奥尔加很享受萨特和波伏瓦对她的关注,并且与他们的友谊一直保持到20世纪70年代,但是她深知自己的位置岌岌可危。于是在那段时间里,奥尔加阴晴不定,常常沉默不语。波伏瓦甚至回忆说:“她站在离我不远的地方,用一种陌生的眼神看着我,我好像被变成了一个客体,要么是偶像,要么是敌人。”[21]

[55] SdB to Bost, 21 September 1938 CC 86; SdB to Bost, 27 August 1938, CC 62.

然而奥尔加只是故事的一部分。在勒哈弗尔的学校里,萨特的得意门生之一是个叫作雅克-洛朗·博斯特的年轻小伙子。博斯特家里有十个孩子,他是老幺,比奥尔加还小六个月。博斯特出生于一个清教徒家庭,有个哥哥是巴黎最负盛名的伽利玛出版社的编辑。博斯特个子很高,嘴唇丰厚,乌黑的头发衬着绿色的眼睛。尽管波伏瓦写到过自己被博斯特所吸引,但是在回忆录里她对博斯特几乎只字未提。[20]实际上,博斯特是波伏瓦生前在回忆录里避而不谈的最重要的一部分内容。直到2004年,波伏瓦和博斯特的信件在法国出版后,他们长达十年的激情澎湃的爱恋才为大众所知,而这些信件目前还没有以英文出版过。奥尔加后来和博斯特发生了性关系,萨特觉得奥尔加背叛了他。于是萨特转而去引诱奥尔加的妹妹万达以挽回自尊。奥尔加最终提出结束自己和萨特以及波伏瓦的三角恋,波伏瓦觉得这是明智之举,但萨特对此很不满。让萨特的情绪进一步恶化的是,伽利玛出版社拒绝了他的小说投稿。

[56] Sylvie Le Bon de Beauvoir, Avant-propos to CC 12.

奥尔加是波伏瓦和萨特第一个“共有”的“偶然的”情人,不过这种共同点并没有延伸到性方面。尽管萨特一直鄙视情绪的存在,也能够自由地克制自己的情绪,但是奥尔加拒绝和他上床倒是让他妒火中烧。[18]萨特的行为也越来越古怪。更让波伏瓦感到不安的是,萨特对奥尔加产生了对波伏瓦从未有过的感情。萨特对奥尔加痴迷了整整两年,波伏瓦对此痛苦不堪,过度的嫉妒让她怀疑自己的幸福是不是建立在一个巨大的谎言之上。[19]

[57] SdB to Sartre, 6 July 1939, LS 30.

波伏瓦当时的确是在乎奥尔加的,波伏瓦曾经给奥尔加写信说:“现在世界上只有两个人对于我来说很重要,而你是其中的一个。”[16]不久之后,奥尔加对波伏瓦的感情“越发炽烈”[17],奥尔加和波伏瓦的肉体关系也让萨特觉得十分挫败。在长达两年的时间里,萨特一直狂热地迷恋着奥尔加,但是奥尔加一直都不愿意和他上床。

[58] SdB to Bost, 28 August 1938, CC 64.

与此同时,他们也制定了一个谁可以在什么时候见谁的时间表,因为他们既想要两人会面,也想要三人一起的时光,于是他们也安排了名为“全体出席”的会面。波伏瓦后来回看那段时间,她觉得在那些三人度过的时光里,自己从来都不太自在。波伏瓦常常觉得他们的关系建立在一个不稳定的基石之上。波伏瓦和萨特想要在学业上帮助奥尔加,但是收效甚微。奥尔加只在想读书的时候看一点书,也只在想学习的时候才学习,而她很少会有想学习的心情。一开始萨特和波伏瓦觉得他们是为了奥尔加好才帮助她的,但是后来波伏瓦承认他们的关系并不平等。萨特和波伏瓦是为了他们自己而将奥尔加“占为己有”。[15]波伏瓦和萨特都感觉到自己正在变得衰老且无趣,而奥尔加的年轻和不羁让他们好像间接地拥有了青春一样。

[59] Bost to SdB, 13 September 1938, CC 79.

回到鲁昂,奥尔加很显然没能学医。奥尔加的父母想把她送去法国卡尔瓦多斯省的省会城市卡昂的一所寄宿学校,但是波伏瓦、萨特和奥尔加都不想她离开他们的小团体,但问题是奥尔加到底擅长什么?奥尔加的哲学似乎还不错,于是萨特提了一个建议,波伏瓦也觉得这个建议好极了。当时萨特和波伏瓦都有不错的薪水,他们完全有富余可以帮奥尔加租一间房。而且萨特当时正在辅导那些想拿教育学文凭的学生。于是波伏瓦给奥尔加的父母写信,并安排了一次见面。奥尔加的父母同意了波伏瓦提出的建议:让奥尔加在波伏瓦的指导下继续学习。萨特和波伏瓦给奥尔加安排了课表、阅读书目和散文,帮她在“小绵羊宾馆”租了一间房,距离波伏瓦不远。

[60] SdB to Bost, 21 September 1938, CC 84.

尽管波伏瓦在这段时间里没有进行多少写作,但是她也没闲着,她在学习德语——尽管萨特此前在德国待过一年,但是他的德语还不如波伏瓦的好——此外,她也一直如饥似渴地阅读哲学,但是她并不想开始动笔创作。回看当时的自己,波伏瓦觉得她并没有为还没发表过任何文章而感到焦虑,毕竟她的偶像司汤达到了40岁才开始写作。波伏瓦的小说《精神至上》就在风格上模仿了司汤达。[14]

[61] SdB to NA, 8 August 1948, TALA 209.

从波伏瓦的角度来看,萨特总是不愿意跳出自己的视角,当然他认为这样做完全没有必要。但是波伏瓦完全相反。波伏瓦毫不抵触其他的思考方式,她能够看出各种观点里的瑕疵,也能够发现进一步阐发的潜能。当波伏瓦遇到一个让她信服的理论时,她没法不受到影响,它会“改变她与世界的关系,并让她所有的经验大放异彩”。[13]

[62] SdB to Bost, 25 August 1938, CC 59.

当萨特忙着用意念驱赶自己幻觉里的甲壳类生物的时候,波伏瓦在思考为什么最近自己在写作上都没有什么进展。波伏瓦决心要重新开始写作,但问题是写什么呢?波伏瓦注意到,萨特近来的哲学写作比小说写作更成功,她为什么不也尝试一下哲学写作呢?萨特告诉波伏瓦,她能够比他更快更准确地掌握哲学。波伏瓦也承认,萨特在阅读其他作品的时候总是把它们纳入自己的假设中去解读。[11]后来在1946年,波伏瓦回忆道,萨特认为自己的创造力完全来源于他自己,没有什么灵感是从外界获得的(当然除了从波伏瓦那里获取的灵感)。波伏瓦记录当时的萨特:“几乎不阅读,如果他想读几页书的话,随便一本都能让他开心。萨特只是需要那几页文字来支持他自己的想象和想法,就像占卜师看着咖啡渣的形状就能预测未来一样。”[12]

[63] SdB to Bost, 2 September 1938, CC 69.

随着奥尔加的情况越来越复杂,1935年夏,波伏瓦重新开始独自徒步——她仍然穿着她那双帆布鞋,徒步法国。萨特这时候正和父母一起在挪威游船度假,他在桑特塞西莱-德安多格那里和波伏瓦会合,加入了她的徒步之旅。其实只要萨特愿意,他也是个不错的徒步者,但是他担心波伏瓦会不顾健康走极端。[9]1929年的时候,萨特跟波伏瓦说自己对叶绿素过敏,其实是夸大其词的。但是比起自然树木,萨特的确更喜欢人文历史景观,所以这次波伏瓦特意安排了一条能够经过城镇、乡村、修道院和城堡的徒步路线。在那次迷幻药试验之后,萨特一直有幻视现象,能看到甲壳类的生物。有一次和波伏瓦一起乘坐巴士的时候,萨特突然说自己彻底受够了龙虾,想用意念驱赶它们,但龙虾整个旅途都跟着他。之前波伏瓦一直觉得徒步能够帮助自己厘清思绪,赶走心魔,现在萨特也尝试着用徒步来驱赶自己脑子里的怪物。[10]

[64] SdB to Bost, 28 November 1938, CC 136.

接下来的那段时间对于波伏瓦来说很艰难。波伏瓦真心喜欢奥尔加,也希望奥尔加能够意识到自己有潜力,并且去发挥自己的潜力。但是在经历了一系列事情之后,他们三个人的关系以一种波伏瓦没有预料到的方式变得复杂起来。波伏瓦搬进了奥尔加推荐的“小绵羊宾馆”。波伏瓦一直鼓励奥尔加好好学习,但奥尔加只坚持了一个学期。在那之后,奥尔加变得自由散漫,不分昼夜地喝酒跳舞,阅读和聊天,但就是不好好学习。1935年,奥尔加在7月和10月分别参加了两次医学考试,但都没有通过。

[65] 见Lamblin, A Disgraceful Afair, p.5.

在见到萨特之前,奥尔加就已经听波伏瓦说起过他的各种传奇事迹,萨特的古怪反倒给他增添了一层光环。在那次尝试迷幻药之后,萨特通过幻视看到的龙虾还一直挥之不去,这让奥尔加觉得他身上带有悲剧色彩。奥尔加曾说:“萨特非常浪漫,像是中世纪的骑士。”[8]之前,波伏瓦和萨特通常更愿意在勒哈弗尔,而不是鲁昂见面。不过从1935年初开始,萨特来鲁昂的次数渐渐多了,也越来越频繁地和奥尔加见面。一开始的时候,似乎每个人都受益于这段关系,奥尔加享受着波伏瓦和萨特对她的关注,萨特被奥尔加深深地吸引,波伏瓦看到萨特渐渐地从抑郁症里走出来也松了一口气。但是从1935年春开始一直到1937年春,萨特原本低迷的心情被另一种疯狂取代:他开始狂热地迷恋奥尔加。

[66] Lamblin, A Disgraceful Afair, p.39.

1934年秋,奥尔加和波伏瓦在一起的时间越来越多,她们在一起的时候,仿佛可以短暂地逃离鲁昂那可怕的小地方粗鄙气息。每个星期,波伏瓦和奥尔加都会一起吃一次午饭,有时候晚上一起去看歌剧或者参加政治集会。在波伏瓦眼里,奥尔加还是个孩子,波伏瓦很喜欢奥尔加看世界的方法[6]。她写信给萨特说:“奥尔加是个有独创意识的人,她用一种出人意料的方式,重新思考着这个世界。”[7]

[67] SdB to Bost, 5 February 1939, CC 233.

作为外国人的奥尔加和不少移民成了朋友,其中不乏犹太人。同时她也和波伏瓦保持着朋友关系,她会向波伏瓦倾诉自己每天的生活,以及她的新朋友们面临的问题。有一天,奥尔加问波伏瓦:作为一个犹太人到底意味着什么。波伏瓦回答说:“什么都不是。‘犹太人’并不存在,只有人类。”波伏瓦后来意识到自己对这些问题的理解,抽象到了可悲的程度。当时的波伏瓦声称自己知道这些社会分类真实地存在着,也知道它影响着人们的生活,但是波伏瓦非常不赞同她父亲的等级观念:“法国人和犹太人,男人和女人都有其既定的阶层。”[5]

[68] ‘what kind of reality does the consciousness of another have’, SdB to Bost, 24 May 1939, CC 373.

奥尔加在高中会考中表现很棒,尤其是哲学这一科目。那一年夏天,她回家过暑假,和波伏瓦仍然写信保持联系。不久之后,奥尔加的父母就把她送回鲁昂,让她学医。但是奥尔加不想当医生,她厌恶同班的右翼民族主义分子,也憎恶那些信奉共产主义的同学。1934年到1935年的那个秋冬,法国政治局势大变,经济一路下行,连莎尔玛生[4]这样的大公司也开始裁员,雪铁龙也申请破产。法国当时失业率飙升,对外国人的畏惧和憎恨情绪也越发强烈。

[69] Bost to SdB, 25 May 1939, CC 376.

奥尔加·科萨基维奇的父母是在俄国相识的。奥尔加的母亲年轻时去基辅给一个贵族家庭当女教师,后来跟这家的一个儿子结婚了。这个儿子是个工程师,后来在沙皇的手下工作。1915年11月6日,奥尔加出生了[3],不久之后,在1917年,她的妹妹万达也出生了。不久之后,俄国大革命爆发了,奥尔加一家成了流亡贵族。他们先搬家去了希腊,辗转几处,最终在法国定居。奥尔加和妹妹是伴着跟随父母流亡在外的乡愁和身为贵族的优越感长大的。

[70] SdB to Bost, 4 June 1939, CC 386.

不久之后,奥尔加参加高中毕业会考的模拟考,在考卷上她什么也写不出来,大哭起来。波伏瓦关心说要不要一起聊聊天,帮她看看是什么在困扰她。奥尔加答应了,她们在一个星期天的午后一起在河边散步,聊上帝和波德莱尔。波伏瓦和奥尔加都觉得对方很有魅力,波伏瓦觉得19岁的奥尔加很聪明,想要帮她建立起自信;奥尔加觉得27岁的波伏瓦很迷人,因为她跟学校里的其他老师都不一样。在奥尔加眼里,德·波伏瓦小姐优雅、知性、新潮。

[71] Bost to SdB, 7 June 1939, CC 391.

波伏瓦是经科莱特·奥德里介绍认识奥尔加的,当时奥尔加是鲁昂那所学校里出了名的“小俄国人”。奥尔加的父亲是俄国贵族,母亲是法国人。奥尔加美貌过人,她有一头金发,皮肤白皙,不过她的文笔就没有长相那么动人了。有时候,奥尔加交上去的作业太短,以至于作为老师的波伏瓦都没法给她评分。但是在学期末,当奥尔加拿回自己的作业看到分数时,她大吃一惊,因为她竟然得了全班最高分。

[72] SdB to Bost, 8 June 1939, CC 397.

20世纪30年代末到40年代初,波伏瓦曾与三位比她年轻的女性有过亲密关系,这些女性都曾经是波伏瓦的学生。与此同时,萨特也对这三位女性发起过追求,有时候他能够成功得手。因为萨特和波伏瓦如此对待他们的偶然情人,法国女性主义者朱莉娅·克里斯蒂娃称波伏瓦和萨特为“持自由论的恐怖分子”。也因为这个时期的作为,很多人认为波伏瓦在性方面浪荡不羁,因此抵制她的作品。[2]纵使波伏瓦后来写出了伟大的哲学作品,但这些关系给她后来的个人生活和公众形象都带来了很深的影响,我们不禁想问:当时的波伏瓦到底是怎么想的?

[73] PL 319–20.

1934年,波伏瓦邂逅了一个名叫奥尔加·科萨基维奇的学生,这个女孩后来使得她和萨特饱受争议和猜疑。波伏瓦在自传《盛年》中记录了奥尔加,她和萨特也把奥尔加写进了各自的小说作品里:波伏瓦《女宾》(She Came to Stay)里的泽维尔和萨特的《自由之路》(The Road to Freedom)里的伊维奇都是以奥尔加为原型创作的角色。根据埃莱娜·德·波伏瓦回忆,奥尔加并不喜欢萨特和波伏瓦在小说里对自己进行的文学化描写,不过奥尔加一辈子都和波伏瓦保持着朋友关系[1]。