“唉,您为什么对他说这样的话!还当着她的面?”索尼雅愕然叫道,“跟我坐在一起?光荣!可是我……是个卑贱的女人,是个大……大罪人!唉,您为什么说这样的话!”

“我不是向你膜拜,我是向人类的一切痛苦膜拜。”他有点儿发狂地说着,向窗前走去。“你听着,”他补充说,一会儿又回到她跟前来了。“不久以前,我向一个欺负人的家伙说,他抵不上你的一个小指头……又说,我今天让我妹妹坐在你身旁,让她感到光荣。”

“我这样谈到你不是因为你卑贱、有罪,而是因为你有伟大的受苦精神。你是个大罪人,这话不错,”他几乎异常兴奋地补充说,“你的最深重的罪是你白白地毁了自己,出卖了自己的灵魂。这还不可怕吗!你过着你那么痛恨的卑贱的生活,这还不可怕吗。你自己也知道(只消睁开眼来看看),你过这种生活对谁都没有帮助,也救不了谁!最后,请你告诉我,”他说,几乎愤怒若狂。“这么大的耻辱和这样的卑贱怎么能在你身上跟另一些与之对立的神圣的感情并存呢?还是投河自尽吧!这会好些,会好上一千倍,明智一千倍!”

他马上就站起来了。

“您怎么啦,您这是什么意思?伏在我的脚下!”她嘟哝说,脸色惨白,她的心突然痛苦地揪紧了。

“那么他们怎么办呢?”索尼雅有气无力地问,痛苦地瞥了他一眼,但仿佛对他的建议没有感到丝毫惊奇。拉斯柯尔尼科夫奇怪地看了她一眼。

又过了五分钟。他还是默默地来回踱步,眼睛不朝她看。末了,他走到她跟前来了;双目炯炯发光。他两手抓住了她的肩膀,直瞅着她那满是泪痕的脸。他的目光冷酷、兴奋、锐利,他的两片嘴唇抖得很厉害……他忽然倏地跪下,伏在地板上吻她的脚。索尼雅吓得连忙避开他,像避开一个疯子一样。他看起来当真像个疯子。

在对她的一瞥中,他什么都看出来了。这样看来,她的确已经有这个念头了。也许她在绝望中已经好多次严肃地考虑过自尽,那么严肃地考虑过,现在甚至对他的建议几乎也丝毫不觉得惊讶了。她甚至没有觉察出他的话是多么恶毒(当然也没有觉察出他的责备的意思和对她的耻辱的一种特别的看法,这点他看得很清楚)。可是他十分明白:她想到自己地位的卑贱和可耻,简直痛苦到极点,并且已经痛苦了很久。他心里想,到底是什么东西,是什么东西使她直到今天还舍不得死?他这才充分明白:这几个可怜的小孤儿和这个不幸的、半疯癫的、害肺病的和用头撞墙壁的卡杰琳娜·伊凡诺夫娜对她有多大的作用啊。

“您说卡杰琳娜·伊凡诺夫娜精神失常,您自己倒是精神失常了。”他沉默了半晌后,说。

虽然如此,但他心里还是很明白:索尼雅由于自己的性格和所受的教育,绝不会这样过下去的。然而他还有这么一个问题:如果她没有勇气投河自尽,那么她为什么能这么久处于这样的地位而没有发疯?他当然知道:索尼雅的情况是社会上的一种偶然现象,虽然,很不幸,但绝不是孤立的和特殊的现象。然而这种偶然性、一定的文化程度和她以前的生活似乎很可能在她开始走上这条可耻的道路的时候,就会使她萌发自杀之念。到底是什么东西支持着她呢?是不是腐化堕落?这种耻辱显然只机械地触及她;真正的腐化堕落还没有丝毫侵入她的心灵:他意识到这一点;她站在他的面前,这不是在梦境里……

索尼雅的脸色骤然变得很可怕:脸上掠过一阵痉挛。她流露出难以形容的责备的神情,瞥了他一眼,想要说什么,可是一句话也说不出来,只是忽然用手掩住脸,很伤心地哭起来了。

“摆在她面前有三条路,”他心里想,“投河,进疯人院,或者……或者,最后,腐化堕落,这会使她的头脑麻木,心变得冷酷的。”他最痛恨的是最后的一个想法;但他是个怀疑派,他年轻,脱离现实生活,因此,是冷酷无情的,所以他不能不相信,最后一条路,也就是说,腐化堕落是最可能的。

“也许上帝根本就不存在。”拉斯柯尔尼科夫甚至幸灾乐祸地回答道,一边望着她,笑起来了。

“但是这难道是真实的情况吗,”他暗暗叫道,“难道这个还保持着精神纯洁的人终于有意识地渐渐堕入这个臭气四溢的、罪恶的泥坑?难道她已经开始堕入这个泥坑了吗?难道她能够忍受到今天,只是因为她觉得罪恶已经不是那么令人痛恨了吗?不,不,这是不可能的!”他像索尼雅刚才一样,也扬声说道。“不,是一种关于罪恶的想法使她直到如今没有投河,此外,还有他们,那些孩子们……如果她直到今天没有发疯……可是谁说她没有发疯?难道她有健全的理智吗?谁会像她那样说话呢?难道有健全的理智的人会像她那样推论吗?难道她会坐在她正在滑下去的那个臭气四溢的泥坑边上等待毁灭吗?当人家对她说这是危险的时候,她却塞住耳朵不听劝告。她怎么啦,期待着奇迹出现吗?大概是这样吧。难道这一切不是疯癫的征象吗?”

“不,不!上帝会保佑她,上帝!……”她发狂地反复说。

他固执地坚持这个看法。比起任何别的解释来,他甚至更喜欢这个解释。他更聚精会神地对她凝视起来。

“那么让别人发生这样的事。”

“索尼雅,那么你很多次祈祷上帝吗?”他问她。

“不!不!那不可能,她不会!”索尼雅多么悲痛绝望地大声叫道,仿佛她突然间被人用刀扎伤了一样。“上帝,上帝不允许发生这样可怕的事!……”

索尼雅默不作声。他站在她身旁,等待着回答。

“波列奇卡一定也会走上这条路的。”他忽然说。

“没有上帝,我能做什么呢?”她嘟嘟囔囔说,说得又快又有力,那对闪闪发光的眼睛向他投了一瞥,又紧紧地握住了他的手。

“没有。”她痛苦地说,尽量说得轻。

“嗯,一点儿不错!”他心里想。

索尼雅比刚才更害臊了,脸又刷地红了。

“那么上帝赏给了你什么呢?”他更逼近一步追问。

“您不是每天有收入吗?”

索尼雅久久地默然不语,仿佛答不上来似的。她那瘦弱的胸脯激动得不住地起伏。

他又在屋子里踱步。又有一分钟过去了。

“别说啦!别问啦!您不配!……”她突然扬声叫道,神色严峻,愤怒地望着他。

“积蓄不起来!嗯,当然啰!我问这干什么!”

“真是这样!真是这样!”他坚持地暗自反复说。

“我积蓄过。”

“上帝是万能的!”她喃喃地说得很快,头又低下了。

“当然,积蓄不起来!您积蓄过吗?”他几乎含讽带讥地补上一句。

“这是狡辩!这是找理由狡辩!”他暗自断定说,一边怀着强烈的好奇心打量她。

“积蓄不起来呀。”索尼雅嘟哝说。

他怀着从未有过的、奇怪的、几乎是痛苦的心情,细瞧这张苍白而瘦削的、不端正的、颧骨突出的脸庞;细瞧那对能闪射出这么强烈的光芒、含着严肃而热情的眼神的、温柔的、浅蓝色的眼睛;细瞧因不满和愤怒而还在瑟瑟发抖的这瘦小的身躯。这一切,他越来越觉得奇怪,几乎认为是不可能的。“一个狂热的信徒,狂热的信徒!”他暗自反复说。

“您不能积攒些钱吗。积蓄些钱,以防万一?”他蓦地在她面前站住了,问。

五斗橱上摆着一本书。他来回踱步的时候,每次经过都看它一眼;现在他拿起书看了起来。这是《新约》的俄译本。书是皮面精装,已经破旧了。

拉斯柯尔尼科夫站了起来,在屋子里踱起步来。这样过了一分钟。索尼雅站着,垂下了两手,低下了头,心里非常苦闷。

“这本书是哪来的?”他从屋子那一边向她叫道。她一直站在那儿,离桌子三步路。

“哦,不会的!……上帝不会让她死的!”末了,索尼雅从郁闷的胸坎里吐出这么一句话来。她听着,恳求地望着他,在默默无言的恳求中合着手,仿佛一切都取决于他。

“那是人家拿来给我的。”她仿佛不情愿地回答道,看也不看他一眼。

“怎么不可能?”拉斯柯尔尼科夫脸上泛出严酷的微笑,继续往下说,“您没有保险吧?那时他们将会怎样呢?他们一家将会在街头流浪,她会像今天一样咳呛、求乞,头往墙上撞,而孩子们都会号啕大哭……她会倒在街上,被送到警察分局,抬到医院死掉,而孩子们……”

“谁拿来的?”

“哎呀,您为什么说这样的话!您为什么说这样的话!这是不可能的!”索尼雅吓得扭歪了脸。

“丽扎韦塔拿来的,我向她要的。”

“唔,如果现在您在卡杰琳娜·伊凡诺夫娜还活着的时候害了病,被送到医院里去了,那时候怎么办?”他残酷无情地坚持说。

“丽扎韦塔!奇怪!”他心里想。他觉得索尼雅屋子里的一切东西时刻变化着,变得越来越奇怪和不可思议了。他把书拿到亮处,翻阅起来。

“哎呀,我可不知道!”索尼雅抱住头,几乎绝望地叫喊道。大概,这个念头在她的脑海里已经闪过许多次了,他不过又唤醒了这个念头。

“关于拉撒路复活在哪一章?”他忽然问。

“那么孩子们怎么办?您不收留他们,您把他们送到哪儿去?”

索尼雅固执地望着地上,不回答。她把身子稍微侧向桌子站着。

“不,不见得好,不见得好,根本不见得好!”她惊慌地本能地反复说。

“关于拉撒路复活在哪一章?索尼雅,给我找出来。”

“如果她会死,那倒好了。”

她斜睨了他一眼。

“啊呀,不,不,不!”索尼雅不知不觉地抓住了他的两手,仿佛恳求他,不要让她死。

“您翻错了……在第四篇福音里……”她口气严峻地喃喃说,没有向他挪动一步。

“卡杰琳娜·伊凡诺夫娜有肺病,肺病很严重;她不久会死的。”拉斯柯尔尼科夫沉默了半晌后说,避不回答她的问话。

“请你找出来念给我听。”他说着,坐了下来,臂肘支在桌上,一只手托住了头,脸色阴沉地向一边凝视着,做出听着的样子。

“是的……难道您也认识她?”索尼雅现出带几分惊奇的神色追问。

“三星期后我会被送到七里外的一个地方去的[1]!如果我没有被送到更糟的地方去,那么我大概会在那儿。”他喃喃地自言自语。

“您认识那个女掮客丽扎韦塔吗?”

索尼雅怀疑地听拉斯柯尔尼科夫说完了那奇怪的愿望后,踌躇不决地走到桌边。她终究把书拿起来了。

“是的,是我,是我!那天我去看他们,”她流着泪,继续往下说,“先父常常对我说:‘你念给我听,索尼雅,我头痛,念给我听……书在这儿,’他有一本什么书,是从安德烈·谢苗内奇·列别兹雅特尼柯夫那儿拿来的,他就住在那儿,他常常弄到这样一些可笑的书。可是我说:‘我该走了’,因为我不想念这种书,我上他们那儿去,主要是为了给卡杰琳娜·伊凡诺夫娜看几条领子;丽扎韦塔,那个女掮客,给我送来了一些便宜的领子和套袖,都是很漂亮的,式样时新,绣着花。卡杰琳娜·伊凡诺夫娜很喜欢,她在身上试试,对着镜子照。她非常喜欢,说:‘索尼雅,请你送给我吧。’她说了‘请’字,真想要啊。可是她哪有机会用得着?这不过使她追忆以往的幸福日子罢了!她照着镜子顾影自怜。她什么衣服也没有,什么东西也没有,已经有多少年了!她从来没有向人要过什么东西;她是个硬骨头,宁愿把仅有的一些东西送人,可是这会儿她却要这些东西。这样看来,她多么喜欢这些东西啊!可我不肯送给她,我说:‘卡杰琳娜·伊凡诺夫娜,您有什么用?’我是这么说的:‘有什么用。’我不应该对她说这样的话!她只是看着我,因为我不肯,她心里难过极了。我简直怕看她……她不是为领子难过,她难过是因为我不肯,我明白她的意思。咳,我现在多么想收回过去所说的话,更改一下……咳,我……我为什么说这样的话!不过在您看来,这算不得什么!”

“难道您没有读过?”她问,隔着桌子,锁紧眉头看了他一眼。她的声音变得越来越严厉了。

“这是您残酷无情吗?”

“我在学校里念书的时候,早已读过了……你念吧!”

索尼雅痛苦地回忆着,甚至绞着手。

“您在教堂里没有听过吗?”

“难道您不觉得可怜吗?不觉得可怜吗?”索尼雅又责问道,“我知道,您还没有看到什么,就把仅有的几个钱都给了他们。啊,天哪!要是您能看到这一切就好了。我多少次,多少次引起她掉泪!还是上星期呢。哎哟,我啊!他去世还只有一个星期。我简直是残酷无情!这样的事我干了多少次,干了多少次啊。咳,现在整天回想这些往事多痛苦啊!”

“我……不上教堂。你常常去吗?”

“我这才明白了,你们……过着这样的日子。”拉斯柯尔尼科夫面露苦笑,说。

“不……不。”索尼雅喃喃说。

“咳,不,您别说这样的话!……我们是一家人,我们一块儿过日子,”索尼雅忽然又激动起来,甚至生气了,宛若一只金丝雀或是别的小鸟儿在生气。“她怎么办呢?她能干什么呢?”她焦躁不安地问,“她今天哭了多少次啊!她发疯啦,您没有注意到吗?她发疯啦;一会儿忙乱得像小孩儿,希望明儿弄得很体面,有冷盘和一切东西……一会儿绞手、吐血、掉泪,突然用头在墙上猛撞,好像灰心绝望似的。过后又安慰自己,把希望寄托在您身上:她说,今后您会帮助她,说她要去借些钱,同我一起回到故乡去,办一所寄宿中学,招收贵族出身的女孩子,聘请我当学监,我们将开始过一种新的美好生活。她吻我,拥抱我,安慰我,满怀信心!她多么相信这些幻想!怎么能违抗她呢?今天她成天洗啦、打扫啦、修补啦,力气那么小,还亲自把洗衣盆拖进屋子里去,弄得气喘吁吁,一头扑倒在床上;今天早晨,我跟她还一同去给波列尼卡和廖尼雅买鞋,因为他们的鞋都破了,只是我们所带的钱不够,相差很多,可是她挑中了一双那么可爱的皮鞋,因为她有她的爱好,您不知道……她在铺子里当着伙计大哭起来,钱不够嘛……咳,看着她心里多么难受……”

拉斯柯尔尼科夫微微冷笑了一下。

“她怎么有这么大的勇气,是不是把希望寄托在您身上?”

“我明白……那么你明儿不去参加令尊的葬仪吗?”

“我不知道,他们欠了房租;听说,女房东今天要他们搬家,可是卡杰琳娜·伊凡诺夫娜说,她一分钟也不会赖在那儿。”

“我要去的。上星期我也去过……我去追荐过。”

“他们还住在那儿吗?”

“追荐谁?”

“我不知道。”索尼雅悲怆地说。

“追荐丽扎韦塔。她被人用斧头劈死了。”

“他们的生活不是都靠您嘛。真的,过去他们也是依靠您的。那个死了的人从前常常来向您要钱买酒喝。唉,今后可怎么办呀!”

他的神经被刺激得越来越紧张,头晕起来。

索尼雅疑问地看了他一眼。

“你跟丽扎韦塔是朋友吗?”

“您往后怎么办?”

“是的……她很好……难得……来……她不能来。我同她一起看书……聊聊。她会见到上帝的。”

“她揍过我!您说这干什么!天哪,她揍过我!即使她揍过我,那又怎样呢!那又怎样呢?您不知道,您什么也不知道……她是多么不幸啊,咳,多么不幸啊!而且还害病……她寻求着正义……她是纯洁的。她那么相信,一切都应该有正义,她要求……即使您让她受苦,可是她不会干非正义的事的。她看不到,叫每个人都主持正义是不可能的,她很气愤……像个小孩子,像个小孩子!她是公正的,公正的!”

这句书本子里的话,他听起来感到奇怪。又是新闻:她跟丽扎韦塔秘密来往——她们俩都是狂热的信徒。

索尼雅仿佛悲怆绝望地说着这些话,一边激动而又痛苦地绞着手。苍白的两颊又泛起了红晕,眼里流露出痛苦的神情。看来,她激动得很厉害,非常想表示什么,想说话,想辩解。一种深切的同情,如果可以这样形容的话,突然在她的面容上表露出来。

“我马上也会变成一个狂热的信徒!这是传染性的!”他心里想,“你念吧!”他忽然坚持地怒冲冲地大声说。

“喜欢她?可——不——是!”索尼雅悲怆地拖长声音说,忽然痛苦地把两手合在一起。“咳!您不知道她……但愿您能了解她!要知道,她完全像个小孩子……要知道,她痛苦得……几乎像个疯子。从前她是多么聪明……多么慷慨……多么善良啊!您不知道,什么也不知道……咳!”

索尼雅还是踌躇不决。她的心怦怦直跳。不知为什么她不敢念给他听。他几乎痛苦地望着这个“不幸的女疯子”。

“那么您喜欢她吗?”

“念给您听干吗?您不是不信吗?”……她温柔地嘟哝说,有点儿上气不接下气。

“哎,没有的事,您说什么呀,您说这话干什么,没有的事!”索尼雅甚至惊慌地看了他一眼。

“你念吧!我要你念!”他坚持地说,“你不是常常念给丽扎韦塔听!”

“您住在父亲家里的时候,卡杰琳娜·伊凡诺夫娜常常虐待您吧?”

索尼雅打开书找出那个地方。她双手发抖,发不出音。她接连念了两次,可是连第一个音节也念不出。

“是的。”索尼雅断断续续地嘟哝说,又害臊起来,头低了下去。

“有一个患病的人,名叫拉撒路,住在伯大尼[2]……”她终于费力地念起来,但是念到第三个字,她的声音忽然变得尖细了,就像一根拴得太紧的琴弦断裂了一样。她透不过气来了,胸里郁闷难受。

“您在散步吗?”

拉斯柯尔尼科夫这才稍微明白,索尼雅为什么不敢念给他听,他越明白这个原因,仿佛就越粗暴越恼怒地叫她非念不可。他看得太清楚了,现在她觉得泄露自己的一切事情让人家知道,这是多么痛苦啊;他明白了,这些感情仿佛确实是她的一个真正的秘密,也许从少女时代起,还在家里,在一生贫穷潦倒的父亲和痛苦得疯疯癫癫的继母身边,在忍饥挨饿的弟妹中间,在可怕的叫喊和斥责声中生活的时候,早就蕴藏在她的心底里了。同时现在他知道了,确切地知道了,她现在念诗篇虽然感到苦恼,而且有很大顾虑,但是她心底里却痛苦地想念。不管苦恼和重重顾虑,念给他听,愿他听着;现在一定念——“不管后果怎样!”……他从她的眼神里看出了这点,也从她那兴奋的激动中了解到这点……她克制着,压住了喉间那开始念诗篇时打断过她的声音的抽噎,继续往下念《约翰福音》第十一章。她这样念到第十九节:

“父亲嘛。九点多钟,我在街上走,在街角附近,他仿佛在前面行走。模样儿完全像他一样。那时我正要到卡杰琳娜·伊凡诺夫娜那儿去……”

“有好些犹太人来看马大和马利亚,要为她们的兄弟安慰她们。马大听见耶稣来了,就出去迎接他,马利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说:‘主啊,你若早在这里,我兄弟必不死。就是现在,我也知道,你无论向上帝求什么,上帝也必赐给你。’”

“看见了谁?”

她念到这儿又顿住了,害羞地预感到,她的声音又会发抖,又会中断……

“我仿佛今天看见过他。”她踌躇地喃喃说。

“耶稣说:‘你兄弟必然复活。’马大说:‘我知道在末日复活的时候,他必复活。’耶稣对她说:‘复活在我,生命也在我。信我的人,虽然死了,也必复活。凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗?’”

索尼雅害臊了。

索尼雅仿佛痛苦地舒了口气,又清楚地一个劲地念起来,仿佛在公开忏悔:

“令尊那时告诉过我。他常常谈到您……他说,您六点钟出去,八点多钟才回来;又说卡杰琳娜·伊凡诺夫娜在您的床前下跪过。”

“主啊,是的。我信你是基督,是上帝的儿子,就是那要临到世界的。”

“是的……他说话结结巴巴,又是个跛子。他老婆也是……她不但口吃,而且仿佛话也说不清楚。她是个好人,很和气。从前她是一个地主家里的女仆。有七个孩子……只有最大的一个孩子是口吃的,其余的孩子不过有病……并不口吃……您怎么知道他们?”她觉得有点儿奇怪地补上一句。

她顿住了,连忙抬起眼来看他,但马上就克制自己,继续往下念。拉斯柯尔尼科夫坐着,一动不动地听着,没有扭转脸去,臂肘支在桌上,望着一边。她念到了第三十二节。

“这些人都口齿不清,是吗?”

“马利亚到了耶稣那里,看见他,就俯伏在他脚前,说:‘主啊,你若早在这里,我兄弟必不死。’耶稣看见她哭,并看见与她同来的犹太人也哭,就心里悲叹,又甚忧愁,便说:‘你们把他安放在哪里?’他们回答说:‘请主来看。’耶稣哭了。犹太人就说:‘你看他爱这人是何等恳切。’其中有人说:‘他既然开了瞎子的眼睛,岂不能叫这人不死吗?’”

“房东夫妇都很好,和蔼可亲,”索尼雅回答道,仿佛她还没有平静下来,还摸不着头脑似的。“这些家具,所有……所有的东西都是房东的。他们都很好,孩子们也常常上我这儿来玩……”

拉斯柯尔尼科夫向她转过脸去,激动地望着她:对,果真如此!她已经浑身发抖了,真正的热病发作了。这是在他意料之中的。她快念到关于最伟大的和闻所未闻的奇迹的话时,心里充满了无限的快乐。她的嗓音变得像金属般铿锵;兴奋和愉快洋溢在她的嗓音里,使她的嗓音变得更有力了。一行行字在她眼前跳动,使她的眼睛发黑了,可她背熟了她所念的诗篇。念到最后一节诗篇:“他既然开了瞎子的眼睛……”的时候,放低了声音,激动地、充满感情地表达了不信仰的人们——那些瞎眼的犹太人的疑惑、责备和诽谤,一会儿后,他们立刻像遭雷击似的震惊,伏倒在地上痛哭,信仰……“他,他——也是瞎眼、不信仰——他也会立刻听起来,也会信仰,对,对!现在,立刻,”她这样幻想着,她在快乐的期待中发抖了。

“如果我住在您的房间里,夜里会害怕的。”他脸色阴沉地说。

“耶稣又心里悲叹,来到坟墓前。那坟墓是个洞,有一块石头挡着。耶稣说:‘你们把石头挪开。’那死人的姐姐马大对他说:‘主啊,他现在必是臭了,因为他死了已经四天了。’”

“住在一个房间里。”

她把“四”字念得特别有力。

“一家人都住在一个房间里吗?”

“耶稣说:‘我不是对你说过,你若信,就必看见神的荣耀吗?’他们就把石头挪开。耶稣举目望天说:‘父啊,我感谢你,因为你已经听我!我也知道你常听我。但我说这话,是为周围站着的众人,叫他们信是你差了我来。’说了这话,就大声呼叫说:‘拉撒路出来!’那死人就出来了。”

“是的……他们也有一间这么大小的房间。”

她大声地兴奋地念着,发抖又发冷,仿佛亲眼目睹一样:

“他们住在隔壁?”

“手脚裹着布,脸上包着手巾。耶稣对他们说:‘解开,叫他走!’那些来看马利亚的犹太人,见了耶稣所做的事,就多有信他的。”

“是的……”

她不再往下念,她不能念了,合上书,从椅子上霍地站了起来。

“这个屋子您是向卡彼尔纳乌莫夫租的吗?”

“这些就是关于拉撒路复活的故事,”她断断续续地、严肃地喃喃说,脸转向一边,一动不动地站着,不敢而且仿佛羞于举目看他。她那热病的战栗还在发作。插在那个歪斜的烛台上的残烛已经快燃完了,在这个简陋的屋子里暗淡地照着一个杀人犯和一个卖淫妇,他们奇怪地一块儿念着这本不朽的书。五分钟过去了,或者不止五分钟。

“那当然啰!”他断断续续地说,脸上的神色和说话的声音忽然又变了。他又扫视了一下四周。

“我来告诉你一件事,”拉斯柯尔尼科夫忽然蹙紧眉头大声说,一边站起来,走到索尼雅跟前去了。她默默地抬起眼来看他。他的目光显得特别严峻,表现出一种异常的决心。

“是呀。”

“我今天决心离开亲人,”他说,“离开母亲和妹妹。现在我不再上她们那儿去。我跟他们决绝了。”

“您在家里的时候也是这样吗?”

“为什么?”索尼雅不觉猛吃一惊,问。不久以前她见到过他的母亲和妹妹,那次见面在她的脑海里留下了异常深刻的印象,虽然她自己摸不透她们的心思。听到决绝这句话,她几乎惊呆了。

“我一向是这样的。”她说。

“现在我只有你了,”他补上一句,“咱们一块儿走吧……我来找你了。我们都是被诅咒的,咱们一块儿走吧!”

他握住了她的手。索尼雅乏力地微微一笑。

他双目炯炯发光。“他像个疯子!”索尼雅也有这个想法。

“您多么瘦啊!瞧您的手!几乎是青筋毕露的。指头像死人的一样。”

“上哪儿去?”她恐惧地问,不由地向后倒退。

她坐下了。他殷勤地、差不多带着怜悯的神情把她打量了一会儿。

“我怎么知道?我只知道,我们走的是同一条路,我只知道这一点。我们的目标是一致的!”

“您为什么站着?坐吧,”他忽然改变了声调,轻声而温和地说。

她莫名其妙地望着他。她只知道,他非常不幸,不幸至极。

他向她抬起眼来,眼神若有所思。他忽然发觉自己坐着,而她还在他面前站着。

“如果你对他们去说,他们谁也不会懂的。”他继续往下说,“可是我明白。我需要你,所以我来找你了。”

“我不知道。一切明天早晨就会……可不是那么回事:我只来对您说一句话……”

“我不懂你的意思……”索尼雅喃喃说。

“那么您明儿不上卡杰琳娜·伊凡诺夫娜那儿去吗?”索尼雅的声音发抖了。

“往后你会明白的。你不是也干了那种事吗?你也违犯了……你非违犯不可。你在自杀,你毁了一个生命……自己的生命(这反正一样!)。你本来可以依靠精神和理性生活,可是你往后会在干草市场上毁灭……如果你继续过孤单的生活,会受不了的,会像我一样发疯。你现在已经像个疯子;所以,我们一块儿走吧,走一条路吧!咱们走吧!”

“不知道……事情明儿就会……”

“为什么?您为什么说这样的话!”索尼雅说。他的这些话使她莫名其妙,而且不安起来。

“您……要走啦?”

“为什么吗?因为不能这样生活下去——原因就在这里!到底该认真地实事求是地考虑一下啦,别像小孩子般地哭哭啼啼,叫喊,说什么上帝不会答应!如果明儿你真的被送进医院,那怎么办?她神经错乱,害着肺病,不久就会死的,那么孩子们怎么办?难道波列奇卡不会毁灭吗?难道你在这儿没见过母亲叫他们在街头行乞的孩子们吗?我知道,这些母亲住在哪里,她们的境况怎样。在那种环境里,孩子们不再是孩子。七岁的孩子已经堕落了,做了小偷。可是孩子是基督的形象:‘天国是他们的’[3]。他吩咐我们敬重他们,爱他们,他们是未来的人……”

“我是最后一次来看您了,”拉斯柯尔尼科夫脸色阴沉地接下去说,虽然这会儿他还是第一次上这儿来。“我也许再不会看见您……”

“怎么办,怎么办呢?”索尼雅歇斯底里地哭了起来,绞着手,反复地说。

“是的,”索尼雅喃喃地说,“啊,是的,十一点了!”她忽然慌忙地说,仿佛这句话是她的救星。“房东的钟刚打过……我听见的……十一点了。”

“怎么办吗?粉碎必须粉碎的,干脆彻底,只有这么办:决心去受苦!怎么?你不懂吗?往后你会明白的……自由和权力,而主要是权力!统治一切发抖的畜生,统治整个蚂蚁窝!……这就是目的!你要记住这点!这就是我对你的临别赠言!也许,我跟你最后一次说话了。如果我明儿不来,那你会听到一切消息的,那时你会想起我现在对你所说的这些话。以后,几年后的某一天,你就会明白这些话的意义的。如果我明天来了,我会告诉你,丽扎韦塔是谁杀害的。再见!”

“我来迟了……十一点了吗?”他问,还是没有抬起眼来看她。

索尼雅吓得瑟瑟发抖了。

索尼雅默然望着那么仔细地没礼貌地打量着她的屋子的客人,末了,甚至吓得发抖了,好像站在法官和她的命运的决定者面前一样。

“难道您知道凶手是谁吗?”她问,吓得浑身发冷了,惊讶地望着他。

这是一个大房间,但是非常低,是卡彼尔纳乌莫夫家所出租的唯一的一个房间,左边墙上有一扇门,门锁着,是通卡彼尔纳乌莫夫家的。对面右边的墙上还有一扇门,也老是锁着。后边是比邻的另一个号数的房间。索尼雅的屋子像一个棚子,样子呈很不规则的四边形,显得奇形怪状。临河的一堵墙有三扇窗,稍微歪斜地切断了屋子,因此那个极尖的锐角既深且暗,那个角在微弱的光线下,甚至很难看清楚;另一个角是个极不像样的钝角。在这个大房间里几乎没有家具。右边屋角里摆着一张床;床的旁边靠近门的地方放着一把椅子。在摆着床的那堵墙边,紧靠着通别家的房间的门,放着一张普通的木板钉成的桌子,铺了一块蓝色的桌布;靠桌子放着两把藤椅。对面的墙跟前,离那个锐角很近的地方,摆着一口木料极普通的不大的五斗橱,仿佛失落在荒凉的地方似的。这些东西就是屋子里的全部家具。在每个屋角里,那稍微发黄的、肮脏的、扯破了的壁纸都变黑了;冬天,这里大概很潮湿、烟雾弥漫。贫穷的境况一眼就可以看出来;床上连帐子也没有。

“我知道,我会告诉……你,只告诉你一个人!我选中了你。我不是来请求你宽恕的,我只是来告诉你。我早已选中了你,想把这件事告诉你,还在令尊谈起你的时候,还在丽扎韦塔活着的时候,我就有这个念头了。再见。不要握手了。明儿见!”

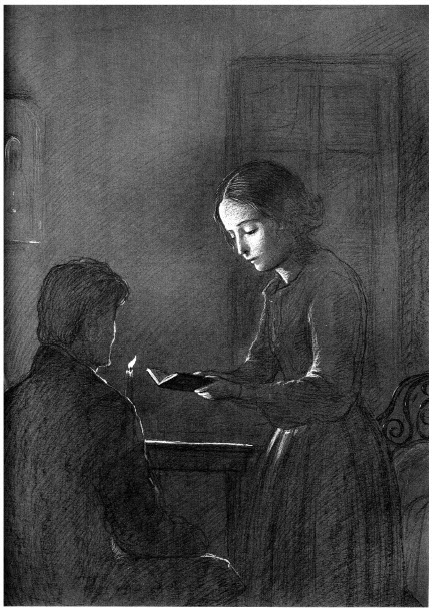

一会儿后,索尼雅持着蜡烛也进来了,放下蜡烛,便站在他面前,张皇失措,激动得简直无法形容,显然因他突然到来而发慌了。她那苍白的脸突然涨红了,眼里甚至泪光闪闪……她又难受又害臊,也感到高兴……拉斯柯尔尼科夫倏地掉转身去,坐在桌旁一把椅子上。他赶紧扫视了一下屋子。

他出去了。索尼雅像望着一个疯子一样望着他;可是她自己也像是精神错乱了,并且感觉到这点。她感到一阵头昏。“天哪!他怎么知道谁杀了丽扎韦塔?他说这些话是什么意思?这真可怕!”但这时她的头脑里并没有这个想法。决不会!决不会!……“啊,他一定非常不幸!……他离开了母亲和妹妹。为什么呢?这是怎么回事啊?他有些什么意图?他为什么对她说这样的话?他吻了她的脚,而且他说过……他说过,对,他清楚地这样说过,他没有她不能活……天哪!”

拉斯柯尔尼科夫极力不看她,赶快走进屋子里去了。

索尼雅整夜发烧,神志昏迷。她有时直跳起来。哭泣,绞手,接着又沉入了迷迷糊糊的发热病的梦境中。她梦见了波列奇卡、卡杰琳娜·伊凡诺夫娜、丽扎韦塔,念福音,他……他,他那张苍白的脸,那对怒火闪烁的眼睛……他吻她的脚,哭泣……唉,天哪!……

“您住在哪儿?在这边吗?”

右边门后,就是将索尼雅的房间和盖尔特鲁达·卡尔洛夫娜·列斯丽赫的房间隔开的那扇门后面,也有一个房间,已经空了很久,是列斯丽赫太太的住宅的一部分,准备出租,大门上已经挂出了招租牌子,在临河的玻璃窗上也贴着招租。索尼雅一向认为这个房间不能住人。但是斯维德里加依洛夫先生在这段时间里却一直躲在这个空屋里站在门旁窃听。等到拉斯柯尔尼科夫走了,他站了一会儿,沉吟了一下,便蹑着脚回到了同这个房间贴邻的自己的屋子里搬来了一把椅子,轻轻地把它搬到了通索尼雅的房间的门边。他觉得这次谈话很有意思,值得注意。他非常感兴趣,他那么感兴趣,所以搬来了一把椅子,以便往后,比方说,明天,就不必再受苦地站立一个钟头,可以舒舒服服地坐着偷听了。

“天哪!是您!”索尼雅有气无力地叫道,像生了根似的呆立着。

[1] 意指疯人院。

“是我……我来找您了。”拉斯柯尔尼科夫回答道,一边走进那间很小的前室里去了。这儿,在一把破椅上,一个歪斜的铜烛台上插着一支蜡烛。

[2] 见《圣经·新约·约翰福音》第11章。

“是谁?”一个女子的声音惊慌地问。

[3] 见《圣经·新约·马太福音》第5章第10节。

拉斯柯尔尼科夫径直来到了索尼雅所住的河岸上那所房子。这是一幢旧的、绿色的三层楼房。他找到了看门人,从看门人那儿大略地打听到裁缝卡彼尔纳乌莫夫的住处。在院子的一个角落里,他找到了一条又窄又暗的楼梯的入口,他终于跑到了二楼,拐入一条从临院子的那一边绕过二楼的走廊。当他在黑暗中徘徊,不知道卡彼尔纳乌莫夫家的门在哪儿的时候,离他三步路的地方,一道门忽然开了;他不由地拉住了门。