去除了不必要的措辞,我们发现作者通过这些暗含的断言证明“下降前的上升”是有道理的:

不论是在历史上的欧洲还是发展中国家的不久以前,在持续的下降到来之前,人口出生率常常经历一段增长时期。这样的增长似乎在本质上与后来的下降相联系……历史上和当代的人口都经历了下降前的上升,这个结论使我们更容易在单一转变理论的系统阐述下,调适两种类型的人口体验。的确,根据历史上的人口统计的发现,也许我们甚至应当视之为再假定,即当代发展中国家的大多数人口出生率的时间序列也显示出这样的上升。

1.如果死亡率的下降立即发生,且紧随着出生率的下降,人口转变理论是有效的。

科学理论必须具有预测力。模棱两可的预测是不可能有预测力的。人口统计学家有时无意识地引用人口转变理论的多义性,这既可笑又使人焦虑。如在以下的例子中:

2.如果紧随死亡率下降之后的是出生率的上升,人口转变理论是有效的。

防水理论不是好理论

更简洁地说:正面我赢,反面你输。这是防水理论的实质,对于我们称之为科学的领域,它简直不可接受的。根据上述引文中所表述的宽容态度,人口转变理论必定被认为是(且被宣判为)一种防水理论。

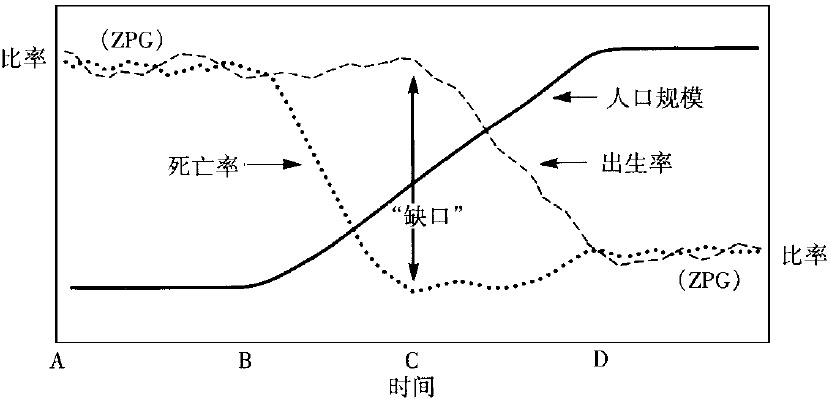

持怀疑态度的人经常问,人口将总是受到控制吗?回答是,“是的:如果人类的自我控制失败了,自然将取而代之。”由科学进步造成的人口统计缺口,恶性人口转变能无须人类干预而自动发生。认为良性的转变将在缺乏有意识的人类干涉的情况下发生,这是没有道理的。人类能就所进行的干预达成一致吗?其中存在着“人口问题”的一个重要方面。

历史决定论是不科学的

图17-2人口转变的一种可能的恶性形式。如果在不久的将来,发展中国家不显著降低其出生率的话,这实际上会对他们造成威胁。在恶性形式下,人口统计缺口是通过死亡率上升到出生率水平而闭合的。

有些文章和著作把良性的转变理论作为一种历史的必然性加以介绍。这些文章和著作更为谨慎,但并非更为科学。这些观点通常只是暗示,良性的转变理论的论证能被归纳为这些命题:(1)欧洲已经经历了这种转变;(2)欧洲所发生的是其他国家遵循的模式;(3)你不能停止“进步”。

为了诚实起见,我们必须承认也许会通过另外的途径,即通过把死亡率上升到依旧较高的出生率水平,以达到一种新的ZPG。图17-1显示的死亡率的略微上升被图17-2中的确定的上升所取代;统计上的偶然事件被真实的死亡率的增长所取代。显然,这是“一个人们诚恳地希望不要出现的结果”,但是它是闭合人口统计缺口的一种可能的途径。该结果完全可以被称为“恶性人口转变”。

人们不能有把握地说在欧洲这种转变已经完成,历史也不能保证对未来的预期。回顾的眼光能够如此轻易地转变为20/20的眼光!认为未来的眼光同样敏锐是犯了哲学家卡尔·波普所谓历史决定论的错误。马克思,比其他任何人,都更应对向世界销售历史决定论负责。1883年,在他的墓前,他的伟大的朋友弗里德里希·恩格斯自豪地说,“正如达尔文发现了有机体本质的发展法则,马克思发现了人类历史发展的法则。”但是达尔文从未声称发现了进化发展的决定论的法则:他揭示了偶然决定发生什么的突变和选择的力量。一个物种如何进化有赖于许多相关物种的进化。没有人能成功地预测生物进化的确切路径。

恶性人口转变的可能性

人类政治历史也受到偶然性的统治。马克思没有发现历史发展的任何无所不包的决定论的法则,因为不存在这样的法则。无论如何,对历史决定论的热烈信念激励了马克思主义的积极分子。“真理信仰者”知道历史正在走向何方——当然,还有他的道路——并且坚定的信念是“马克思主义英雄”巨大的政治力量的源泉,如约翰·西尔伯所解释的那样:

他放弃了人人都相信的,所有关于个人努力或价值的主张;放弃了他自己,他在历史辩证法中找到了自己的位置。对他而言,历史不是由个人创造的,而是通过社会阶级运作的辩证法的力量。他淹没了自己,不仅仅接受他作为一个社会的无名之辈的命运,而且谋求实现这种命运。马克思主义理论家普列汉诺夫恰当地描述了他:“他不仅充当必然性的工具,情不自禁地这样做,而且热烈地希望如此,并且情不自禁地希望这样做。”

方框17-1 欧洲自然增长的波动

展望未来,我们不能避开这样的信念,即所有未来的历史决定于偶然发生的不能预料的事件。有谁在1987年,俄国革命70年后,预计到1989年秋天的任何一件震惊世界的事件。然而,通过回顾,人们易于使这些令人惊讶的事件富有历史意义。未来的历史依然是一个问题。(“未来的历史”是一个矛盾修饰法吗?)诺贝尔奖获得者、全息摄影技术的发明者丹尼斯·伽柏曾恰当地指出,“未来是不可预测的,但是未来能被创造。”问题是,我们希望创造怎样的未来?正是在被创造的未来的实现中追求人类的荣耀。屈从于历史决定论是对人类天资的取消。

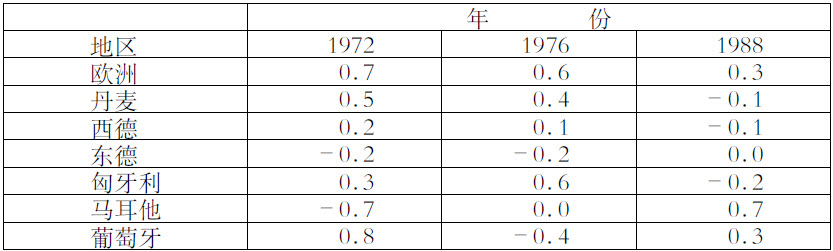

理想化的理论就此结束:它在什么地方成为现实了吗?对此不能确定。欧洲通常被例举为转变完成的地区,但事实并非如此。方框17-1中的表格显示自然增长率正在下降,但是直到1988年为止,它依然是每年0.3%,是所有时期世界人口的平均值的15倍,并且相应的翻番时间是233年。此外,如果我们考虑专栏中所列的特定国家的各种各样的比率,我们将发现比率也许降到零以下,后来又再次上升。以东德为例,1972年降到零以下,接着于1988年升至ZPG;马耳他的变化甚至更大,仅凭经验数据不足以确定人口理论的正确性,因为“趋势不是注定的”且“没有哪一局是最后一局”。

起飞理论——另一个错误的决定论

像这样的技术细节必须被广泛理解,因为,如果人口统计缺口以这种方式闭合,我们能够肯定新闻记者将因上升的死亡率而大惊小怪,认为这表示人类健康的恶化。13‰的死亡率比10‰高30%——但是这会怎么样呢?在人口转变的历史中,这只是一种统计上的偏离。

在20世纪下半叶,良性的人口转变理论的一个变体是W·W·罗斯托的“起飞理论”。它依赖于航空学中的形象化的比喻,获得了大量追随者。

(顺便指出,注意在两个比率达到新的均等之前,死亡率必定多少有些上升。这种上升并不表示科学和技术的失败:它只是统计上的偶然事件。在当代,美国的死亡率为每年10‰。如果各个年龄段的人口都处于均衡,10‰的死亡率暗示着100岁的平均寿命。当前不存在如此长寿的期望。近期的“婴儿激增”造成了低死亡率高生育力——从15到45岁——年龄段人口过多,从而造成了不正常的低死亡率。即使没有进一步的技术进步,只要人类固有的寿命依然保持(约75岁),由于年纪较大的人中较大部分死于老年病,死亡率最终必定上升到每年约13‰。然后,当ZPG重新确立,上升的死亡率将遇上下降的出生率。)

一个穷国(发展中国家)到富国(发达国家)的转变被比喻成一架飞机的起飞。在各种产业和惯例被引入传统经济后,早期阶段带来很多的支出和很少的赢利,就像飞机在地面加速的早期阶段,在飞机能够升空前已消耗了许多燃料。一个发展中国家也许太贫穷了,而无法为现代化早期阶段提供资金,因此,它需要较为富裕的国家的财政援助。

图17-1理想化的良性形式下的人口转变理论。死亡率以点线表示;出生率以虚线表示。“缺口”是产生人口增长的人口统计缺口,如实线所示。

接着,在发展的某个决定性的阶段,收入超出了支出,先前的传统经济“起飞了”。在这一点上,外部的慈善事业可以终止了,因为该国能够照料自己了。罗斯托的理论承诺了国际慈善事业的终结:这使得它对捐助国富有吸引力。它也为大规模的外国援助提供了很好的理由,因为有谁听说过飞机在低速时起飞?该理论的这个方面对受援国富有吸引力。

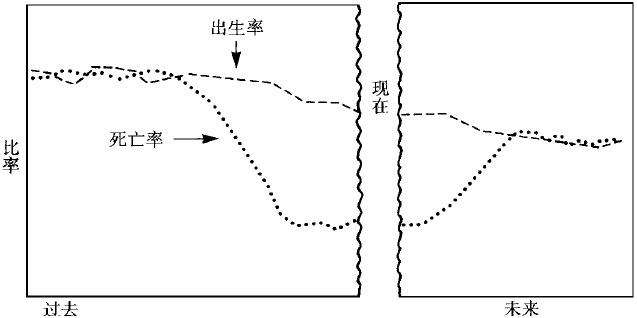

但是,在非增长的地球的既定约束下,人口不能永远增长。逃脱ZPG只能是暂时的。出生率和死亡率最终将变得再次相等。显然,“假定我们能够选择”,我们将乐于保持低死亡率,希望出生率会降低,与死亡率相等。图17-1是这种结果的理想图景。死亡率与出生率之间的不相等造成了一个“人口统计缺口”。在一个有限的星球上,这一缺口必须尽快闭合。

仅仅10多年的时间里,起飞理论是外国援助机构的宠儿;接着关于它的谈论戛然而止。生态学家通常(但经济学家几乎没有)发现该理论假定的地球没有极限是不可接受的。该假设在罗斯托论文的结束句中清晰可见:“起飞要求一个社会找出有效运用自身特定资源的方式……制造业的诀窍;并且,持续的增长要求它这样组织自我,以继续将它们应用于变化着的组成中,不停息的流动中。只有这样,如同我们被正确教导的那样,能够不使那个老魔鬼——报酬递减迫近。”

大约3个世纪前,由于科学进步的快速发展,主要是在医药和农业领域,使得更多的人生活于我们这个有限的星球成为可能。人口缓慢增长的状况因此而开始显著改变。尤其是在欧洲,死亡率急剧下降,而出生率保持不变,或者在各处甚至略有上升。

人类可利用的世界是不可逃避的有限世界(第8章);并且报酬最终成为递减的报酬(第13章)。因此,罗斯托关于一个起飞进入不停息的加速繁荣的国家的想象完全是海市蜃楼。虽然他说“我们被正确地教导”这个海市蜃楼是可能的,这里的“我们”不包括生态学家。规模效应是生态学的关键性原理,报酬递减仅仅是其中一例。人们希望在下一代人中,报酬递减将再次被接纳为经济学真理家庭中的合法成员。(在令人震惊的20世纪80年代所采取的政治经济措施,造成了许多经济灾难。这当中,有多少是源于经济学家们的普遍的错误教育?总有一天,历史学家将认为这个问题是值得研究的。)

转变理论假设一个有限的世界。对于大多数社会,在大多数时候,出生率和死亡率都在每年40‰附近[1]。当两个比率相等时,ZPG(零人口增长)出现。虽然不同区域的人口规模反复波动,过去100万年的总人口平均增长率非常接近于ZPG,即每年0.02%。在这种增长速度下,人口每3500年翻一番——谈不上是一种人口爆炸!

罗斯托的明喻为慷慨提供了一个合理的理由。但是如果起飞的比喻被发展得更彻底,它就像在合理地阐述不支持外国援助的理由。假设外国援助不是非常慷慨——那会怎么样呢?对于一架在地面滑行得越来越快,但不曾完全达到起飞速度的飞机,会发生什么情况呢?我们都知道答案:它会撞碎,并且达到起飞前的速度越大,撞得也越厉害。罗斯托没有提及比喻的这个方面;但是过去40年外国援助的失败现在只为起飞一词增添了痛苦的回味。

在我们观察其预测力之前,我们必须确切地找出该理论主张什么。这是不容易的,因为这一理论几乎从来没有被谨慎而严密地加以描述。我们必须再次诉诸绘图的艺术。

撒哈拉沙漠以南的非洲提供了许多令人震惊的倒退的例子。艾蒂安·范德瓦勒总结道,“中部非洲是[传统]理论的一个巨大矛盾:死亡率下降,且人口出生率上升已经有两代人之久,还是看不见尽头。”埃斯特尔·巴塞洛普预计“非洲的人口将快速增长几十年”。转变论者的希望与肯尼亚的趋势相矛盾。在那里,“人口出生率依旧很高,并且在20世纪60年代早期和70年代末之间甚至可能上升,与此同时,已婚育龄妇女避孕药具的使用从零上升到7%。在非洲的其他地方,人口出生率在未来有可能上升。”

但是根据大量记实材料写成并不意味着是被证明了的。具有讽刺意味的是(用人口统计学家迈克尔·泰特尔鲍姆的话说),“就在这部著作受到非科学家的极大赞同时,其解释力日益受到科学的怀疑。在科学界,转变理论现在已没什么支持者了。”这话是在1975年说的。10年之后,泰特尔鲍姆和温特的理由更具说服力:“这个理论到底是否曾经真的是一个理论是值得怀疑的(也就是,一系列带有预测力的假设)。”

令人沮丧但必须报道的是,非洲的人口出生率正在接近于大人口群体在历史上从未达到的高度——50‰。这一高峰的形成有各种各样的原因,其中有母亲健康状况改善的因素。悲惨的是,这发生在由于人口过剩导致巨大的环境破坏的地区。

该理论诞生于法国:1934年阿道夫·兰德里写了《人口革命》。10年后该书被译成人们所熟悉的英文。到1969年,一部广为使用的人口学教科书表达了一种即使不是占主导地位的,也是人口学家普遍的看法,认为该理论是“社会科学中最好的由大量材料作出的概括之一”。它的确是根据大量记实材料作出的:文献多得骇人。

另一个因素是:在外国传教士的鼓动下,一夫多妻制被一夫一妻制所取代。在一夫多妻的早些时候,当妻子带着新生的孩子回娘家时,她会在那里呆一年或更长时间,妇女常常因生育而获得暂时的休息。在这段时间,他的丈夫从其他妻子那里获得性需求的满足。在一夫多妻制下,平均每个已婚男子有更多的孩子,而已婚妇女则有较少的孩子。此外,在一夫多妻的社会里,许多男子终生未婚;他们的性爱也许被限制在同妓女的关系上,她们是一个声名狼藉的不孕群体。由这些原因可得,(在缺乏补偿性的文化转变下)从一夫多妻制到一夫一妻制的改变造成人口的更快增长。欧洲的传教士是否预见到改信基督教的人口后果是可疑的(或者,如果预见到的话,他们会在意)。

人口转变理论:良性的形式

我们期待没有痛苦的人口控制的蓝鸟,但是关于儿童存活的影响和人口转变的反马尔萨斯主义的理论已被发现是不够格的。是到了在马尔萨斯理论的生态学边界内寻求其他人口控制的方式的时候了,逃避是非理性的。

儿童存活假说在政治家、宗教领袖,以及从事外国慈善事业的机构的主管人员中广为流行。由于反马尔萨斯主义和不切实际者相信减少婴儿死亡率将自动导致人口出生率的减少,儿童存活假说证明这种信念是有道理的。这种信念易于转化为策略,因为挽救婴儿的生命是某种我们知道如何去做的事情。然而,儿童存活假说这个术语在专业人员的圈子外并不广为人知。相反,“人口转变”的理论已经广为流行了几十年。然而,其含义有待澄清。

[1] 40‰=4%。没有什么特别充分的理由,人口统计学家很久以前就以每千人,而不是以每百人来统计出生率和死亡率。我们只得遵循这一传统。