哈伯特坚持了下来,在随后的20年里扩展了自己的方法并使其精益求精。他预言在20世纪70年代早期,石油的价格将陡然上扬。当1973年石油危机到来时——我们现在称之为第一次石油危机——哈伯特被证明是正确的。我们不能忽略这个事实,即国际政治在1973年的石油危机中发挥了作用:石油输出国组织,这一主要石油输出国卡特尔的固定价格触发了这场危机。但是如果没有哈伯特的相对短缺预期,石油输出国组织是不可能固守高价的。在1973年石油危机之前的10年,哈伯特的支持者(“悲观主义者”)和反对者,“丰饶主义者”——他们在企业和政府中握有权力——之间的激烈论战引人注目。虽然哈伯特估算美国石油生产的有效时期是从1500亿桶到2000亿桶,而美国地质勘探局(USGS)的A·D·扎普估算是5900亿桶。反对者使用的是同样的数据。

1948年开始了新一轮的石油预言,这一年是马尔萨斯的文章发表150周年。M·K·哈伯特(1903—1989年)当时是受雇于壳牌石油公司的石油地质学家。他引入了一种尖端的新分析方法。他的方法以每桶投入——每一桶被发现石油的钻探投入和抽取投入——为基础。石油的货币价格,“在其他都相同的情况下”,将随稀缺而上升;但是只要人们愿意支付这一价格,石油公司没有理由停止钻探。然而,最后,获取石油的能量价格将超过从石油产品中可获得的能量;在这一点之上,“生产”更多燃油是不合乎情理的。哈伯特注意到,发现石油储量所需要的每单位投入所产出的石油桶数在长期有规则地下降。将曲线向未来延伸,他预测了美国和世界的“石油终结”。这些终结数据比那些大石油公司管理部门假设的数据在时间上要近得多。可以理解,哈伯特迅速地被贴上了最新的小鸡的转世化身的标签。

他们的方法上的一个显著差异是有关未来每钻探1英尺所发现的石油的估算。扎普假设未来会和过去一样。对许多人而言,这一方法似乎无疑是稳健的,但其实不是这样;扎普假设广阔的未来将和转瞬而逝的过去一样,只不过是一个按时到来的时刻。真正的稳健派将不使用时刻,而是用趋势来构建观测未来的望远镜。

哈伯特,固执的预言家

哈伯特是第二种稳健派。他将钻探历史上清晰可见的投入增加的趋势外推,得出了未来比过去更糟糕的结论。丰饶主义者当然称这种看法为“悲观主义”。它也许是,但是历史证明哈伯特是正确的。每单位投入的产出稳定地下降。别的预期将会是在宣布石油地质学家是不称职的。面对许多可能的钻探地点,公司的地质学家将建议其公司首先钻探那些最有希望的地点。如果他是称职的,那么尚未被钻探的地点的潜力将随时间流逝而稳定地减小。每英尺钻探的生产力在下降。成本上升了。(如果扎普是正确的——如果石油地质学家是不称职的——那么,解雇他们的地质学家,而以掷硬币来选择他们的钻探地点,石油公司也可以省笔钱。)

在预计的使用速度下,石油储量常常达不到20年以上的供给。这种限度有着很好的金融上的原因。钻井要花钱,并且借的钱有货币成本。借钱去发现在未来几十年里抽不光、卖不完的石油,这在经济上是没有意义的。20年的储量已经足够了。大多数时候我们的小鸡们只看着储量,而丰饶主义者把他们的希望寄托在资源上。虽然我们对资源所知的精确性比储量小,但是资源肯定比储量大得多,而且它们不是全然编造的。

在10年中,USGS那位有影响力的主管“买下了”扎普的估算而反对哈伯特的。当第一次石油危机到来时,两个国内委员会(其中一个在USGS)被任命来对形势进行评估。两个委员会都赞同哈伯特。发觉自己的专业权威遭到了破坏,USGS的这位主管辞职了。哈伯特,一位在他自己的国家长期不受尊敬的“预言家”,被证明完全是正确的。

悲观主义的预言家为什么反复犯错误?最重要的原因是:预测者混淆了石油资源和石油储量。如同在第7章中所表述的那样,“资源”指的是地下石油的估算——或者“瞎猜”总量。显然,这个数字没有什么精确度可言。另一方面,“储量”是指已被发现并有待抽取的石油总量。假设石油储量的所有者(石油公司)愿意与他人分享他们“所有的”信息(通常他们不愿意)——通过标准方法,这个数字能够相当接近地估计出。

然而《圣经》上对“不受尊敬的预言家”的描述不完全适用于这个例子。悲观主义的预言家和告密者时常被其上司投入困境。因此,我们愉快地报道,哈伯特自己所属的公司,壳牌石油公司的主管人员,虽然对他的言论感到不满,但他“在野的年份”还是支持他的。1963年,哈伯特成为斯坦福大学的教师,1968年退休。在1973年的胜利之后,这位“退休的”预言家作为一名论实物资源对文明幸存的重要性的演讲者而广受欢迎。

本世纪早期石油警钟就已响起。查看了石油产业的数据之后,一些悲观主义的预言家会预言石油供给将早日告终,通常大约20年的期限。而20年过去了,我们发现石油(相对于需求)像从前一样充裕。在这一点上,某些新的预言家(当然)要宣布石油的耗尽延迟至下一个20年。悲观主义者的地平线似乎是一个始终如一的20年的世界末日。这样一种移动靶之类的东西很难激起公众对我们的这群神经质地唧唧鸣叫的小鸡的信任。

反转望远镜中的历史

很久以前,我们以木材为能源;接着我们发现能够利用煤炭;现在我们利用石油;当石油被用完时,我们可以回过头来再利用煤炭;并且,随着时间的流逝,我们无疑将会发现一些新的其他能源。最大的“其他能源”当然是核能,与此有关的讨论放在下一章。我们暂且先研究石油作为工业文明的未来能源的限度。

能量在决定人类生活质量中的关键作用现在被广泛认识。以下,除非另有说明,我将以“生活质量”这个词组指物质生活质量——指享受诸种舒适的可能性,如宜人的环境温度、有益的食物、免于各种污染(包括噪声污染)、便捷的交通等等。这种强调并不否定生活的非物质方面的重要性——例如,艺术的吸引力、音乐、大自然、宠物,以及人类友谊。但是非物质财富与单纯的物质财富之间的关系是不容易阐明的。

一幅从地下开采石油的过程的曲线图看起来很像在前面图8-2给出的债务指数增长图。对于一位很自然地将债务曲线看成是财富增长曲线的“丰饶主义者”来说,也会轻易地认为能量“生产”曲线将永远上扬。如果受到质疑,他会说自己的乐观主义是建立在“可置换性”的思想和现实的基础上的,以此为自己的立场辩护。他使用历史来证明这个假设的正当性。

能够不费力地获得有用的能量对物质生活的质量关系重大。廉价的能量意味着需要能量的商品可以充分供给;当能量变得昂贵时,人们会开始抱怨短缺。在过去的3个世纪里,我们日常能量供给的上升部分来自于石油、天然气和煤炭。从化石能源供给的视角看,就人类历史我们能说些什么呢?

自杰文斯的时代开始,石油取代煤炭大大促进了工业文明。如果不得不只依赖于煤炭、褐煤和泥炭,现代运输将严重受阻。(这些其他资源当然能够转化成液体燃料,但是转化会带来大量有用能量的损失。)几乎在杰文斯的“狼来了!”的呼喊被历史所驳斥后一个世纪,怀疑论者的注意力被又一次狼来了的呼喊所吸引,这一次是由担心石油供给过早耗尽所激起的。这是必然的事。

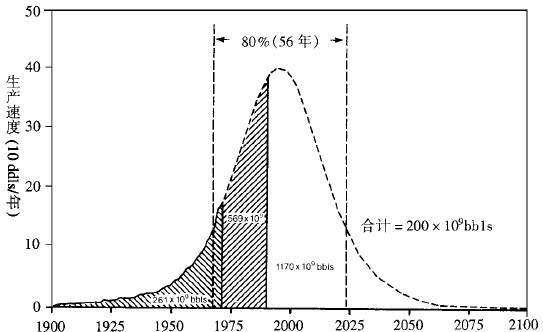

根据每一种化石能源的使用速度作图,会产生一条钟型曲线。图14-1给出了哈伯特关于不同时间世界石油使用的推测。在1900年之前,世界的石油生产水平还太低而不能在这张图的数值范围内显示出来。接着,它几乎一直以指数方式增长到现在。1973年之后,由于供给的日益紧张,世界石油使用轨迹越来越背离指数型曲线。在某一点(此处的估计约在1995年,但这个日期是不精确的)石油使用曲线将开始转弯向下。如图所示,80%的石油将在仅仅56年的时间里被用光,这仅仅是人类历史上的一个瞬间。在未来不到两个世纪的时间里,几乎只有很少一点儿可开采石油从地下抽取出来。

20年的地平线

图14-1世界石油“生产”的全部使用期限曲线(仿照哈伯特而作,1974年)

根据我们所能做的最好的估计,地球从液态石油中可获得的能量总量仅仅约为煤炭能量的6%。(油页岩中的能量据说是煤炭中能量的8倍,但是,开采油页岩的环境成本近乎被禁止。)石油的实际重要性更多的是源于其他因素而非其全部的能量内容。从全面考虑,石油比煤炭更易于从地下开采出来。与其他能源相比,石油的开采产生的污染更小;作为一种液体,石油更易于进入工业系统;并且,与抽取石油有关的事故造成的人员伤亡比开采煤炭少。

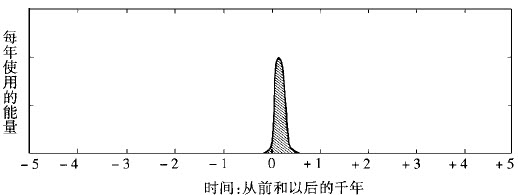

类似的煤炭开采曲线图看起来几乎相同,但是它比石油曲线开始得更早且达到最高点更迟。可比较的曲线还必须包括天然气、焦油砂、油页岩和泥炭的曲线图,但是其数据资料更加不可信。将所有的能量数据合在一起,形成了图14-2所示的曲线图。该曲线被称之为“哈伯特丘疹”。

然而另一个因素削弱了杰文斯悲观观点的先见:石油作为一种主要能源来源的发展。先驱者“德雷克井”于1859年在宾夕法尼亚投产,比《煤炭问题》的出版早了6年;但是控告杰文斯没能在其发展的最初时期预见到新的能源来源的重要性,这在历史上是不切合实际的。

图14-2历史面容上的“哈伯特丘疹”,表明人类过去和未来的化石能量使用过程。

像那么多纯理论的时间表一样,这份时间表被历史所破坏。杰文斯所犯的错误是那些等着任何试图估计矿产资源实际使用期限的人犯的错误。矿物财富位于地下——有时在很深的地下——因此人们永远不能确定对其探测的技术极限已经达到。而且,时间带来了未预料的开采地下资源上的进步。技术也须包括矿产资源的使用技术,这一技术必定会改善。所有这些进步的最终结果是资源使用寿命的延长。供给的耗尽速度多少会小于双重指数速度。(另一方面,由资源的明显增加引起的乐观主义会导致人口增长的速度上升,由此,至少是部分地抵消了技术进步的有益作用。)

当然,曲线的未来部分是推测的,但是其本质正确性几乎是不容质疑的。为了感受现实的全部影响,人们应当在想象中将曲线延伸至远远超出打印页的边界。左侧的延伸会超出图中所示的4000年(该图只回溯到公元前2000年)。智人——我们——已经存在了约10万年。我们的祖先物种至少要追溯到100万年以前。如果我们打算将曲线回溯100万年,它将超出图的左侧约40英尺。

我得出了我认为任何人都会得出的结论,即我们不能长期保持当前的消费增长速度;我们永远不会达到所设想的更高的消费数量。但是这仅仅意味着对我们的进步的控制必须在自现在起的一个世纪里实现;也许在一辈子的时间里,燃料的成本必然上升,达到一种对我们的商业和制造业优势有害的价格;而且必然的结论是我们当前幸福的进步状态是一种期限有限的事物。

除了几百年的时间,横轴上的化石燃料使用曲线几乎是平的,在使用量=0的水平之上是看不见的。曲线开始上升只是在最近,事实上——具体说大约在600年前,我们开始大量使用煤炭。所有迹象显示,现在人类离曲线的最高点只差几年。此后,曲线将迅速下降直至再次平躺于0线。我们燃烧化石能量的文明繁荣时期只不过是人类存在的生命线上的一个丘疹。

至于英国煤炭供给变得几乎无用的日期,虽然杰文斯并不渴望就此进行估算,但是他像所有展望性著作的作者一样,公众的强大压力要求他作出某种“底线”估计。在提出了许多限定条件之后,他屈服于这一压力。

第8章提出从图像中提取意义的能力是“识数”的本质部分。哈伯特的丘疹是对这种能力的一项测试。当某人沿着这条曲线从短暂的现在追踪到不可回避的不久的将来时,识数的观察者会体验到一股寒气流经他的脊梁。如果可以用言语表达,哈伯特于1981年写下的有节制的概要应当是有帮助的(方框14-1)。那些理解哈伯特丘疹的人发现它的含义与吉本斯的《罗马帝国的衰落与灭亡》一样,是与盲目的乐观主义不相容的。

关于杰文斯的陈述的另一点需要作脚注。如果用“几乎”来代替“确实”,“我们的矿藏确实是不可耗尽的”这一表述受到的批评会少些。杰文斯的副词选择是可以解释的,当然,如果读者全部由经济学家组成,他们会争论道“开采在经济上的破坏性”和“确实不可耗尽”是一回事,因为未被开发的资源将永远不会用尽。但是经济惯例是对不严密的修辞的无力防卫。

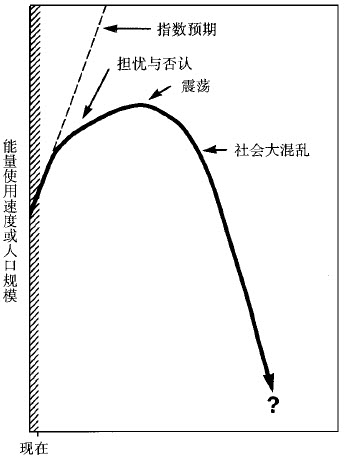

迄今为止,从曲线开始之时直至我们陷入未来的不幸之中,人口增长曲线在本质上与化石燃料使用曲线完全相同。两条曲线近乎一致绝不仅仅是巧合。人类的生存和文明需要稳定的能量输入。人口的数量,以及我们已经习惯的人均能量使用规模,造成的能量需求速度是如此之高,以至于有关化石能源耗尽的想法令人惊慌不安。为了弄明白横在我们前面的是什么——就是说,并不十分遥远的未来——我们有必要看一看曲线上尚未形成的部分的放大,转折点出现在曲线的这部分上(图14-3)。

假如我们的经济学家完全通晓他那个时代的发展中的物理学,他将会使燃料的花费——以货币形式——次于燃料的能源成本。以煤炭为燃料,如同以石油为燃料(见第7章),当从更深的地层开采燃料所用能量高于燃烧这些燃料所获得的能量时,能源资源的开采将被停止。能源成本的上升将只是粗略地以货币成本上升相对应。这是幸运的:价格上升给每个人都发出了一个信号,他们应当试图改革社会的基础设施以减少资源的使用。我们与化石能源的蜜月的终结不必是突然而毁灭性的痛苦。

图14-3在能量使用和人口规模的联合变量下的合理的未来,除非人类修正其行为方式。

我们的产业状况必定是由煤矿的逐渐加深和燃料价格的上涨造成的,而有些人没有反思由此引起的一长串变化。“矿藏耗尽”这一措辞以最简明的形式表述了主题,但肯定向那些人传达了错误的观念。许多人也许怀有一种模糊的想法,即有一天,我们的煤层将被发现见了底,并且被清扫得像煤窖一样干净。他们认为,我们的炉火和火炉将随即绝迹,并且寒冷和黑暗将留下来统治一个人口减少的国家。然而,我们的矿藏确实是不可耗尽的,这几乎不用说。我们不可能达到它们的底部;并且,虽然某一天我们不得不出高价买燃料,但是燃料肯定从不缺少。

方框14-1 哈伯特眼中的历史

如果一个维多利亚时代的普通人问道:“我们的煤矿什么时候将被耗尽?”杰文斯的回答是:

人类历史可以分成3个不同的连续阶段。首先,包括1800年之前的全部历史,以较小的人口规模,低水平的人均能量消费和缓慢的变化速度为特征。第二个,以化石燃料和工业金属的开发为基础,是一个持续的惊人的指数增长时期。然而,由于地球的化石燃料和金属矿石的资源有限,因此,第二个阶段只能是暂时的。大多数的工业金属矿石将在下个世纪被开采出来。因此,第三个阶段,必将再次成为一个增速缓慢的阶段,但是至少在起初有着大量的人口和高能量消费速度。也许当前人类面临的最重要问题是怎样尽可能以非灾难性的进步,实现从现在的指数增长阶段到近乎稳定的未来阶段的转变。

这些限制条件的意义大多被他的批评者们所遗忘。在20世纪,《增长的极限》的作者们不得不再次激起了同样的争论。当批评者们全神贯注于双重指数需求曲线的意义时,他们再次通过聚焦于供给估计的有限的可靠性做出回应。在这靠不住的基础上,当代的批评者们指责“《增长的极限》的作者们的不可信的工作”。(形容词“不可信的”产生了多么不可思议的批评努力的节约!)

《来自化石燃料的能量》,1949年

尽管这一断言,杰文斯还是花费大量心血,试图否认一份关于英国全部煤炭资源的辩解数据。他没有强有力地捍卫他的判断,原因就是前面提到的:煤炭以双指数型速度被消耗,这一速度趋向于使有关煤炭供给的具体估计的重要性变得浅薄无聊。

我们中有太多的人不幸而期待可获得能量曲线(虚线)将继续以指数型增长,直至永远。当能量输入开始达不到我们的指数预期时,将出现一个以对事实的普遍担忧和否认为特征的时期。紧随其后的我们只能称之为“震荡”,这个令人同情的不充分的词。在这之后是“社会大混乱”的痛苦——也是一个不充分的词。

我们的煤炭储量的确切数目不是最重要的。完全理解增长的自然法则,或者社会事务中的倍增的读者,将会发现煤炭的绝对数量与其说规定了我们的财富将会增长的高度,不如说是确定了我们享受这种增长或繁荣高潮的时间。由于我们的人数和工作的倍增以不变的速度持续下去,以数字表示的增量……不断增长……正是由于这个原因,我没有按照也许被认为是正确的做法那样,没有将重点放在大不列颠现有煤炭的确切估计上。

所有这些都在未来的掩盖之下,因此不能授之以“事实”的称呼。化石燃料资源的耗尽确实足以成为一种事实。人类的担忧、否认、危机,以及痛苦等反应也是事实;但是,是信息可变的事实,它们是不同层面的事实。这样的事实受制于某些控制(改变),这些控制(改变)由人类的决定、人类的努力和人类的意愿而定。(但是什么样的事实是人类意愿呢?)

利用英国的数据,杰文斯指出,“总的来说,我们每一个人的确增加了煤炭消费。以约数表示,自本世纪以来人口翻了一番,但是煤炭的消费已经增加到8倍还多。人均煤炭消费量由此增加到4倍。”换言之,(在一个前进的经济中)煤炭消费量以一个指数函数(人口增长)的指数函数增长。在杰文斯的时代——以及我们这个时代——煤炭消费在其增长模型中是双指数型的。杰文斯指出,“我们不能不为这样的事实所触动,即过去10年的煤炭消费是前72年的一半。”杰文斯写道:

我们能够形成一种新的有效能量供给吗?核能是这样一种能量供给吗?在理论上,人均能量供给能够通过减少对环境产生需求的人口数量而增加。或者,“短缺”能够通过降低人均需求而被消除。两种可能性被大多数人贬低为“乌托邦”,但是来自火星的虚构人物(根据假设他极为聪明且无所不知),在仔细查看了地球上的人类的状况之后,多半会问:“有什么问题?在许多时候,你们地球人不能接受停止指数增长的原因根本不存在。当你们理解必须要做什么的时候,就停止。”

在这一点上,现代生态学家倾向于要求我们注意一个时常被忽略的进步成本。进步所依赖的不可再生资源以与进步同样的速度减少。我们为进步指数式地前进而欣喜;但是相伴相随的供给指数式地衰减将使我们感到心神不安。

根本不存在指数增长不能消除的原因?的确是这样:根本没有。问题完全不在“地球上”:问题在我们的头脑里。不是在一个人的头脑里,而是在许多人头脑的集合体中。解决“我们头脑中”的问题比解决“地球上”的问题难得多。我们必须仔细查看当意识到问题因人类成功地获得了自然的部分控制权而起时,发生在人类思想中的某些奇怪过程。

为了确定某一供给会持续多久,人们肯定需要知道其最大供给量。杰文斯认为希望如此,但不是绝对必需的。他同时代的人,威廉·阿姆斯特朗爵士曾谈论道,“进步的趋势是加快进步,因为科学上的每一项收获都是取得新成就的有利基础。因此我们可以期待,随着我们奋勇前进,我们的速度会加快。”翻译成现代语言,阿姆斯特朗所说的是技术进步创造了一个具有积极反馈的转变系统:进步以指数增长。

评判预言者:双重标准

孪生的神秘:葬送的资源和未诞生的未来

悲观主义者的预言和叫喊狼来了的男孩的故事之间隐约相似。也许有人争辩说厄运宣布者与寓言中的男孩不同,他们并不打算欺骗。也许这在一般意义上是对的:但是凯恩斯向杰文斯表示同情,他注意到这样的事实,即杰文斯是棕色包装纸的巨大囤积者,他遗留给继承者的包装纸是如此之多,以至于50年之后也没有用光。凯恩斯继续以杰文斯在煤炭问题上的结论为出发点,“我怀疑他的结论受一种心理特性的影响,这种心理特性其他许多人都有,在杰文斯身上异乎寻常的强大,即某种囤积的本能,一种受资源耗尽的想法的警告和刺激的准备。”

杰文斯的一生正是物理学家逐渐理解能源的本质和重要性(以其前原子能的表述)的时期。由于能源是转动工业车轮所必需的,而煤炭是最易于获得的能源来源,杰文斯推论大不列颠延续的政治统治依赖于她的煤炭储量。这自然而然地引发了两个问题,英国的煤炭和英帝国将持续多久?

在学者们认为仅凭逻辑足以发现真理的时代,像凯恩斯那样的假定是值得非难的,因为他的论点指向了原先提出了某个观点的人。但是弗洛伊德教我们要降低逻辑的纯度:不论是否有道理,某人学说的批评者的观点由于他们对于这个人的个性的评价而有所差别。不同的批评、不同的评价、不同的评判。

在杰文斯出生前半个世纪——事实上是在巴士底狱被法国大革命捣毁的那一年(1789年)——一位名叫约翰·威廉斯的英国矿物勘测员在《英国煤炭的有限数量》中提出,当英国不再拥有这种为其生产财富的机器提供动力的必要资源时,产业革命的赐福会怎样呢?乐观主义如此深入地渗透于忙碌的人们的个性之中,以至于这个警告,像大多数第一次警告一样,几乎没有引起注意。这留待杰文斯于1865年以其著作《煤炭问题》的出版唤醒英国公众。

在这个世界上悲观主义者从未有过轻松时刻。预言者受双重标准的支配:乐观主义者被允许犯许多错误;悲观主义者则一个也不许。一个被广为宣传的错误——并且也许不是一个大错误——而厄运宣布者的话从那时起就大大贬值。人们渴望令人高兴的事情。这是可以理解的;但是这种渴望应当被鼓励吗?如果预言上失败必定存在,哪一个更加危险:被结果所驳斥的乐观主义的预言,或者是令人愉快地证明是错误的悲观主义预言?哪一个是真正深谋远虑的途径?(然而,这也许是提出了一个拙劣的呼吁:你最后一次听到在公共场合中使用深谋远虑这个词是在什么时候?在今天的世界上,许多人为要求这一美德而局促不安:为什么?)

维多利亚时代的英国人中从经济方面着手处理历史的是威廉·斯坦利·杰文斯(1835—1882年)。上一章中,生活在某个地区和以之为生之间的区别是杰文斯关于英国繁荣的物质基础的著作的释义:“北美和俄罗斯的平原是我们的玉米田;芝加哥和敖德萨是我们的谷仓;加拿大和波罗的海地区是我们的森林;澳大利亚相当于我们的牧场,而我们的牛群在南美;……中国人为我们种植茶叶,而我们的咖啡、糖和香料种植园全在印度。西班牙和法国是我们的葡萄园,地中海地区是我们的果园。”在“幽灵面积”这个词造出来前一个世纪,这个术语背后的理念已经在杰文斯的思想中清晰呈现。

抛弃唯心理论,“哈伯特丘疹”令人惊恐的暗示能避免吗?这是议院现在面临的问题。

在一个像我们这样的商业社会中,会赚钱的是那些对国家经济状况的含义极为关注的人。这是可以理解的。历史学家已经成为一种例外,他们中的大多数(直到最近)对经济影响历史的方式不以为然。然而,令人惊奇的是,经济学、生态学和历史学最终结合的基础是在19世纪形成的。