在看重未来的道路上的每一步都是艰难的。延迟满足总是有风险的,因为人们怎么知道预计的未来一定会到来呢?如果当前的痛苦是确定的,有什么东西来支撑着眼未来的信念呢?

现代生活显然需要一个比许多人拥有的更强烈的未来取向。个人导向和未来导向的人们之间的利益冲突可能日趋紧张,甚至很剧烈。在与大部分居民持未来取向的国家的竞争中,一个只有微弱的少数居民是完全未来导向的国家也许难以幸存。

我们目前正在经历的革命——科学—产业革命——在某种程度上结合了前两次革命。我们不仅发明了诸如激光和硅片这样的新奇事物,而且也重新发明了农业。在持续了几个世纪的相对停滞之后,随着20世纪杂交玉米和其他基因创新的成熟,农业生产率在几十年里增长了2倍多。最近发展起来的“基因工程”会有更大作为。

围绕未来导向性决策的发展,能够建立起某种文明的富有启发性的调查。有一种机制需要那类能够给未来以优先权的人。缺乏对这种机制的研究分析,现代产业文明就不可能被理解。仔细的罪犯观察者已经注意到,职业罪犯在受当前收益的诱惑时恰当地估计未来(可能的)惩罚的能力低得惊人。研究贫困的学者时常要求注意一项事实,即他们的研究对象作为一个群体,在将他们的愿望推至遥远(并且总是有几分无常的)未来的能力上似乎是有缺陷的。直截了当地说,有些人贫穷的原因至少一部分是他们自身所固有的。

我们的未来将拥有什么?

回到最早期的岁月,那时必定有许多机会,有适用于当前而非未来的强烈诱惑物。被驯化的动物的幼崽以不同速度增加体重。最大、最肥的幼崽比它那骨瘦如柴的老弟更让人垂涎欲滴。个头上的差异可能(但不总是必然)部分是由于遗传。如果是这样,对未来的关注会使农夫吃掉瘦小的动物,为了繁殖牲畜而留下最大的。这一建议是以概率为基础的,因此它易于被那些贪婪多于对逻辑的信心的人所忽略。

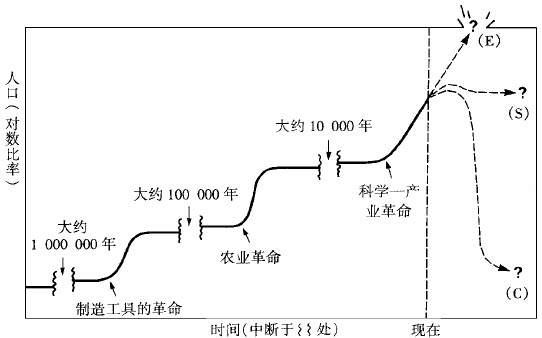

我们永远不能确定地看到当前与未来之间的活动帘幕之外的东西,但是,我们的进化选择、未来导向的决策能力驱动我们窥视有待诞生之物的幔帐之后。图12-2中的大问号隐匿了太多的东西;我们可将其替换为如图12-3中的3个问号。与知识的增加相比,这一改变更多的是一种方式,一种如此强调我们的无知,以至于我们不能忽略的方式。

本章开始的俄国族长的故事指向一个不朽的人类问题:对未来(可能)的有利和当前(确定)的不利,我们如何权衡?在各种权衡方式中,这个问题一次又一次地出现在农业中。

图12-3延伸到未来的人类人口史。会是哪一个?E=更高的增长;S=静止状态;C=承载能力超载后的崩溃。

“未来导向”:它的选择性结果

过去2个世纪中发明的突飞猛进,加之相应的人口增长,自然引起一种预期,即两者都将永远(如某些人所认为的那样)持续。作为预测未来的征兆,有什么比刚刚消逝的往昔更好?那些习惯性地将赌注押在趋势的延续上的人们基本上是赢家。但是,对这种保守的政策,我们不应当期望太多。如同勒内·迪博喜欢说的那样,“趋势不是命运。”在中生代末期,爬行类投资顾问(如果有这样的顾问)在预期恐龙的光明前途上将会意见一致。但是昔日的恐龙现在又在哪里呢?

图12-3将可能的未来归纳为三种类型:

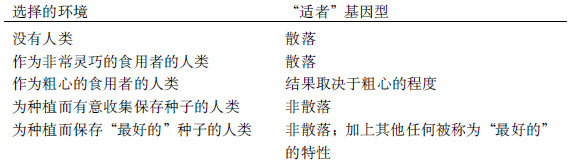

不同选择性环境中,籽穗的“散落”对种子存活的作用。“适者”总是相对于一个特定的环境而言。

E=由发明支撑的更巨大的人口增长,作为过去3个世纪的趋势,不受限制地延续。曲线图水平上界被打破以指示这种理论的假设。(其他两个理论假设没有这样的突破。)

方框12-1“适者生存”的含义

S=作为人口对现实中限制因素的适应而达到稳定阶段。这个趋于平坦的结果是其他技术革命的结论的复制,但是——由于最终的物理极限的假设——这大概是我们增加地球人口规模的最后一场革命。

人类的某些选择是无意识的。一簇野生谷类植物的种子过早地掉落,种子四处洒落。这使得人类为了利用而采集种子变得十分不便。不散落的变种出现在人类喜好的作物上是极其罕见的。由于不散落的突变体更易于人类采集,这样的突变体将受到农学家的喜爱。对于只受自然选择支配的作物,一个不散落的基因具有负值,而对于被驯化的作物具有正值,那就是,一个物种服从于人类的保护和培植(方框12-1)。作物和人类由此形成了一个共同进化系统。经过一千年的选择,许多被驯化的植物和动物的变种已不适于野生生活。例如:行动缓慢、笨拙、乳房巨大的奶牛;以及脐橙。脐橙没有种子,不得不通过插枝和嫁接进行“无性”繁殖。共同进化将人口数量设定点向上移动。共同进化的最终结果是共同发展。缺乏任何一个被驯化的伙伴,我们的生存就会有麻烦;以其目前“被改良的”形式,如果缺乏人类照料,这些被驯化的伙伴中的一些将根本无法存活。

C=大大超出环境的可持续承载力引起的全球人口的崩溃。仅仅不喜欢这种可能性不是拒绝考虑它的理由,因为,如果它是一种可能性的话,我们就应当了解它,从而使我们能够采取及时行动以使其有害后果最小化。

只要认识到不同的种子长成不同的作物,人类在各种作物中进行选择的大门就打开了。(一直进行的)自然选择被人类选择所扩大。作物被判定比“杂草”口味好。随着人口总数的增长,全球农作物与杂草的比率转而有利于前者。

衰退之谜

那束我们称之为“农业”的人工制品为未来的敏锐感及其需求提供选择。最重大的洞察力必定是认识到,经过一段时间和照料,不起眼的种子能够长成引人注目的作物。这种概念的联系必定在几千年前就已完成(不存在纪念这一进步的著作)。

马尔萨斯的“悲观主义的”观点降生于一个已经转向技术乐观主义的世界。支持更为巨大的E类人口增长的文献浩如烟海:所有的广告都赞同这个观点,尤其以经济学文献为甚。政治家别的什么也不提。财富、人口以及其他所有好东西的持续是20世纪蛊惑人心的政客的信条。

推断在工具革命中所发明的工具——斧子、大头短棒、石刀、弓、箭和矛——对人类的影响是毫不困难的。由于需要有熟练使用它们的技艺,这些人工制品必须挑选那些能够最好地发展这些技艺的基因类型。虽然只有为数不多的天才可能从事一项发明,但是,人工制品一旦出现,它对整个基因群体有选择地施加压力。那些太愚蠢或太笨拙而不能使用这些人工制品的人将被逐渐从人口中剔除。一项重大的发明是一项为人类创造新未来的发明。

在19世纪的专业经济学家中,有一位反对“人口增长”的观点:约翰·斯图尔特·穆勒。1848年,他写作了广为引用的对“静止状态”的辩护(方框12-2)。他把那些持有其他观点的人称为“守旧派政治经济学家”,这表明他认为他的观点会在未来盛行。

第二次世界大战之后,当重建下议院的计划开始时,温斯顿·丘吉尔坚持将它完全重建为轰炸前的样子。他把下院作为辩论室的优点归结为空间的私密性。“我们塑造了自己的建筑,”他指出,“并且这些建筑塑造了我们。”由此,他的确认识到人类与人工制品——由工匠们制造以完成人类目标的物品——的相互作用。难以预期的是这样的事实,即一件人工制品最终改变了它的制造者。

但是穆勒的观点没有盛行。直到一个多世纪之后,他对非经济价值的颂扬才被再次采纳,但这次不是被经济学家,而是被环保人士、生态学家和自然热爱者接受。约翰·缪尔、保罗·西尔斯、奥尔多·利奥波德是在推进更广泛的人类目标观点上最有影响的人。渐渐地,经济学家加入到合唱中来。我们可以事后弄清楚为什么穆勒在黑暗中呼叫。加速的技术变化步伐使他的观点看起来稀奇古怪。

通过共同进化的革命

发明和发现形成了每一次革命的向上推力,但是直到最近,发明的主要驱动力依然是伊索在2500年前确定的:“需要是发明之母。”19世纪一种新的球类游戏发展起来了。不待需要的刺激,一些聪明而劲头十足的人们开始以新的方式将全球要素结合起来,并四下找寻插入其新奇发明的地方。有意思的是,发明成为需要的起因。托马斯·爱迪生是创造电器伊索世界的代理人的原形。一些工业康采恩,如杜邦、柯达、贝尔电话,以及3-M,首先付钱给人从事发明,然后再操心如何应用发明。尼龙、透明胶带、尼龙搭链、拉链、晶体管。当然,细心的发明者发现了许多有趣而尚未发现重大用途的东西,例如,傻瓜油灰。的确,如怀特海所言:“19世纪最伟大的发现是发明了发明的方法。”发明成为第三次革命的驱动力,极大地超越了它在以前的文化革命中的作用。终点依然没有看到。

图12-2人类人口史(压缩的)。短期波动可忽视。问题:过去能告诉我们现代的帷幕之后是什么吗?

方框12-2 约翰·斯图尔特·穆勒论静止状态

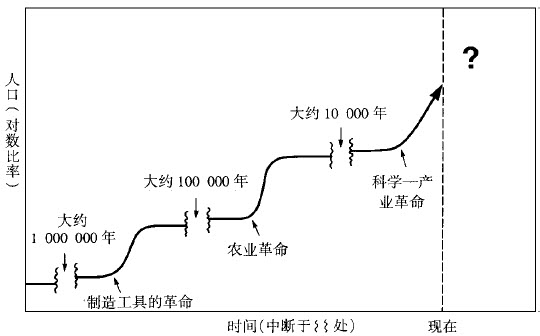

由于时间长和所包含的大量人口,画出人类的人口历史的曲线图是有问题的。图12-2显示了处理巨大的数量范围的两种方式。在纵轴我们作人口数量的对数曲线。“对数”具有压缩巨大数量的作用:数量越大,压缩得也越大。在横轴,通过在那些人口几乎没有增长的时期插入间隙,时间的长期延续得以处理。如果没有这些间隙的话,曲线图从左到右将有300英尺长——一个足球场的长度,长得难以放在这一页上。人口增长曲线图在虚线的垂线处停止。但是时间没有停止;人口将持续;未来是个问号。

或明或暗,政治经济学家必定总是发现财富的增长不是没有边界的;在他们称为累进阶段末端的是静止状态……

毫无疑问,人口不是以一种稳定的方式增长的;但是,为了使趋势更为明显,我们的曲线图将忽略波动;大多数时候,长期趋势形成了一个小于0.02%的年增长率,及几个引人注目的激增,与长期被认为的历史“革命”相对应。每一次革命的出现都是因为人类懂得了更有效地从环境中榨取生活资料:制造工具的革命、农业革命以及科学——产业革命。

最终避免静止状态是不可能的——这是不可抗拒的必然性,人类产业潮流将最终使自己汇入一个明显不流动的海洋——对于最近两代政治经济学家而言,这必定已经成为一种使人不快且令人沮丧的前景;因为他们的思想现状和发展趋势完全是用来识别所有进步阶段经济上如愿的事物,并仅仅是这些……

如果一个只有两个人的群体需要100万年才增加为一个约50亿的群体的话,平均增长率仅为每年1/200个百分点。为了对这个巨大的缓慢增长率有所感受,设想一个5000人的群体以这一比率增长:1年中将增长为5001人。没有人会把这称为人口爆炸。而且,由于疾病和人类冲突引发的年度波动会使长期趋势晦明莫测。

我不能……以天然的反感来对待资本和财富的静止状态。守旧派政治经济学家是如此普遍地表露出这种反感态度。我倾向于相信,大体上,静止状态将是我们目前状况的一个非常重要的进步……

现在让我们来看一看整个人类历史。“历史”一词可以被恰当地应用于以下两种意义之一:在被限定的意义上,涉及那部分被文字记载证实的人类经历;或者,在更宽泛的意义上,这种经历包括与时俱进的人类进化的全部记录。采用后一种定义,“人类”一词也是可以改变定义的。它不仅能指现在的人类,而且也指某些人类祖先,如直立人。在此,几个人类的种群将不被区分。为了简便起见,我们将假设具有人的特征的家系只从一对夫妇开始,“亚当和夏娃”,迄今100万年之前。

假设生命的艺术继续改善,资本继续增加,世界上无疑存在人口巨大增长的空间,即使是古老的国度也是这样。但是,即使人口增长无伤大雅,我承认自己看不到有什么希求于此的理由。人口密集必然使人类能够最大限度地获得合作和社会交流的所有好处。在所有人口最稠密的国度里,这种好处已经获得。虽然所有成员都得到充足的食物和衣物供给,但人口可能过于拥挤。在生存中一直处于不得已对人类并无好处。蛮荒之地被根除的世界是一种非常拙劣的想法。在独一无二的意义上,对任何深度的冥想和个性,荒野都是必要的;有着自然的美丽和壮观的荒野是思想和抱负的摇篮。思想和抱负不仅对个人有利,社会没有了它们也会生病。凝望着这个世界,没有多少满意。这个世界给自然的本能行动什么也没有留下;每一路得[1]土地都被投入耕种,它们能够为人类生长出食物;每一片长满鲜花的荒地或天然牧场都被用犁翻掘,所有的四足动物或鸟类,不能为人类利用而被驯化就被作为食物的竞争者而被消灭,每一排灌木篱笆或多余的树木都被连根拔起,几乎没有为野生灌木或野花剩下一块,在这里它们能够生长而不以被改良的农业的名义作为杂草而根除。如果地球必定失去其舒适愉悦的重要部分,财富和人口的无限增长将使这种舒适愉悦彻底消灭,仅仅为了使地球能够支撑一个巨大、但不是更好或更快乐的群体,为了子孙后代的利益,我真诚地希望他们安于现状,远在必然性迫使他们这样之前。

三次重大的人口革命

《政治经济学原理》,1848年

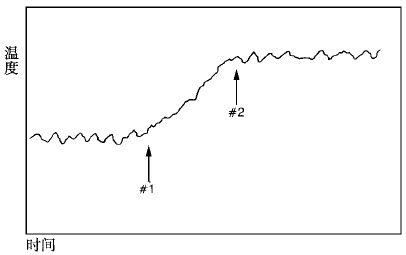

人口也是这样。在一段漫长的时间里,有时是几个世纪,人口统计学的设定点不过有所波动。自然(可能是天气)或人类的独创性(一个重要的新发明)在设定点中引入了一种长期变化。人口增长迅速跟进,人口数最终围绕新的设定点(被改变的环境的承载力)保持均衡。即使是在向上的长期移动中,种群数量调节器依然通过“贫困和罪恶”的负反馈而发生作用,虽然不是如此强烈。“法则”——那就是,机制的一个可理解的设置——不是“间歇”的,它一直在负责。

增长将永远继续下去吗?有无限的进步吗?小心的作者谨慎地使用“无限”语族的单词,但是从孔多塞到现在,进步的术士们毫不犹豫地断言进步将“无限”持续下去。一个多么美好而雄心勃勃的词啊!无须明确声称,它暗含着无限。在操作上,它转化为:“我不想考虑限度。”

这样的记录应当被称为“间歇的”吗?它公然反抗逻辑解释吗?几乎不是:自1点开始,某个看不见的手明显地开始缓慢改变恒温器的调节钮,使温度向上移动。如果改变发生得足够慢,甚至是在上升的过程中也围绕某个设定点波动,它将仅仅是一个移动的设定点。当看不见的手停止了干预,一个新的均衡就确立了。控制论一直在发挥作用;当基本控制系统以外的东西移动了设定点,方向上的移动就发生了。方向的变化有时指的是长期变化,以区别于随机的、非渐进的波动。

增长主义者已经决定了商业宣传的推进。在许多人的头脑里,无限的增长获得了“正确的”身份。但是,增长人的“无限性”,如同葛德温的“间歇性”,回避了用于发现并处理数字的数量化方法。增长主义和间歇性不欢迎合理性。

图12-1在恒温器控制下的室温。在箭头1处,设定点被缓慢上移,直到一个新的稳定的设定点被建立(箭头2)。即使是在缓慢的长期移动中,负反馈机制仍有一些影响。

如果我们是理性的,我们必须至少承认我们的文明衰败的可能性。文明在过去曾经崩溃过——例如,中美洲的玛雅文明。在仅仅100年里——从公元850年到950年——玛雅低地中部和南部的人口下降了85%(从最高时的300万人下降到45万人)。这意味着人口每年减少约1.9%。其中的基础原因在于对不可持续的农业的依赖。一个悲剧性的真理是,文明的出现与衰落不是一种对称事物。如威尔·杜兰特(仅仅是带着一点儿夸张)对这个问题的阐述,“从蛮荒到文明需要一个世纪;从文明到蛮荒只要一天。”

增长与不增长两者能够被放置在一个单一的理论框架之中。在举出生物学上的例子之前,检查被一个普通的、无生命的恒温器控制的室温中的类似现象是有帮助的。图12-1是一个假想的恒温室在一段时间的温度。首先,波动显然以某个设定点为中心。接着,在箭头1处,温度线向上移动;该移动在箭头2处停止,室温在一个新的设定点保持均衡。

我们不愿放弃永久增长的幻觉,我们意识到我们这个时代最伟大的需求之一是要求一个得到很大改善的教育系统(在此“教育”被理解为不仅包括学校,还包括连环画册,尤其是抒情歌曲、电视和报刊)。佛陀的岔路必须成为更多人内心导引的一部分:我们必须懂得人类不幸的原由和摆脱不幸的方式(在可能的范围内)。当前收益与未来收益之间的选择,“基线”和原则性的计划之间的选择,必然引发某些不幸。我们必须面对不幸,并决定做些什么。

但是科学不因预先的投降而取得进步。当谈到人口研究时,这种投降确实是不必要的。根据控制论原理,关于人口增长不存在间歇的或非理性的东西:净增长是相对立的作用力“斗争”的结果。这种结果随各种力量的相对强度变化而变化。

为了保持对乐观主义相对于悲观主义的普遍偏好,用了几百万字以描述成功的故事——在商业上、在政治上、在个人生活上——大大超出了被分派给描述失败的文献。也许就应当是这样,但是,对悲观报道的整体忽略危及着未来。直到最近,商业管理课程几乎完全没有商业怎样失败的报道。工商管理硕士(M.B.A.)学生最渴望的是成功的故事。但是必须要提醒他们,打胜仗的消息也是传说中的波斯君主想要的。

戈德温并不试图了解与自然法则和解是如何明显,而是仅仅指出自然法则不存在。他那以“合适”替代法则的提议招致了他的一位批评者的评论:“也许戈德温只是带着他不喜欢的法则又向前走了一步。将其应用于政治(1793年)或文风(1797年),现在他将其应用于自然(1820年)。他故意将一整块事实置于科学范围之外。”

在一些实力较强的商学院,现在教师们告诉学生他们可以从失败中学到比从成功中更多的东西。(别杀死送信者!)变革正在盛行之中:如同一位教授所言,对付商业衰退已经成为某种“增长产业”。

在无政府主义新闻记者威廉·戈德温的著作中,这种理解显然遗漏了。与马尔萨斯不同,他认为人口波动毫无意义。“人口,”他说,“如果我们历史地考虑它,它看来是一条间歇的原理,时断时续、突如其来地发挥作用。这是这个主题的巨大奥秘所在……沉思着的脑海里首先会出现的想法之一是,这些不规则的原因不可能是规则而统一的运作自身。它不可能[如马尔萨斯所言那样]是‘人口数量在任何时候都对生活资料的极限造成巨大压力。’”

增长?停滞?崩溃?即将到来的未来为我们的文明保留了什么?着眼于趋势是没有用的。我们必须着眼于根本法则,着眼于人类行为的物质基础。我们必须估量与执拗的需求量相对的潜在供给量,弄明白未来是怎样的状态。马尔萨斯试图做的就是这个,但是他利用的工具太粗糙了。他的答案是不能令人信服的。

虽然不能断言只有人类能够想象尚未发生的事物,但是难以相信其他动物对未来的需求会具有如此敏锐的正确评价。阿尔弗雷德·柯布茨布斯基(1879—1950)称人类为“受时间约束的动物”。只有当可以理解的机制将现在与未来相联系时,两者的结合才是有意义的。

我们应当能够做得更好。

1921年,在新诞生的苏联,一些地区发生了饥荒。一名美国记者在访问了一个伏尔加河畔的难民营后,报道说几乎有一半的人死于饥饿。注意到在邻近的田地里有几麻袋的谷物,这位记者询问难民团体中的最年长者,难民们为什么不干脆打败看守谷物的单个士兵,而享有这些粮食。这位最年长者不耐烦地解释道,种子是留待明年播种之用的。他说:“我们不能盗窃未来的东西。”

[1] 面积单位,相当于1/4英亩。——译者

社会生活的一个不朽的问题是为未来做些什么。我们能够预测未来吗?我们能够控制未来吗?为了一个更美好未来的前景,我们现在愿意作出多少牺牲?问题令人苦恼,协议难以达成。