一个男人可能看中某个妓女,与妓院签订契约,作为她唯一的保护人,而妓女则成为其情妇。这样的女子受契约的保护。女侍或女店员也可能成为某人的情妇,但这种情况大多不签订契约,这种“自愿情妇”最无保障。她们才最接近通过恋爱与男对象结合,却被排除于公认的“义务世界”之外。当日本人读到美国关于年轻妇女被情人抛弃,独自抚养孩子,悲伤失意的故事或诗歌时,他们会把这些私生子的母亲与日本的“自愿情妇”视为等同。

妓女都住在注册过的妓院中。有的人在与艺伎玩乐过后,如果余兴未尽,还可以再到妓院去。由于妓院费用低,钱少的人便满足于这种玩乐。妓院外墙都展示有妓女的照片,游客通常毫不避讳地在人前长时间对照片品评挑选。妓女的身份低微,地位不像艺伎那么高。她们大多是穷人家的女儿,家人因生计所迫,不得已将她们卖到妓院,不像艺伎那样受过艺术训练。过去,在日本人还没有注意到西方人的非议,旧习惯未除之时,妓女亲自坐在人前,以没有表情的面容面对顾客,听其挑选。现在则代之以照片。

同性恋是另外一种传统“人之常情”。在旧时代的日本,同性恋是武士、僧侣等上层人物认可的一种享乐。明治时期,日本为了赢得西洋人的赞许,宣布许多旧习为非法,同性恋也规定要惩处。但这一禁令并不符合日本人对“人之常情”的道德态度,只是必须把它限制在一定范围,不能妨碍家庭关系。虽然有的日本男人自愿选择做职业男艺伎,但不必担心会出现西方人所说的那种一个男人或一个女人“变成”同性恋爱者的危险。对于美国存在着成年男子扮演同性恋的被动角色,日本人感到特别吃惊。在日本,成年男子选择少年为对象。对于成人来说,扮演被动角色认为有损人格。日本人有他们自己的界线(什么事可以做而不伤害自尊),不过他们的界线与我们的不同。

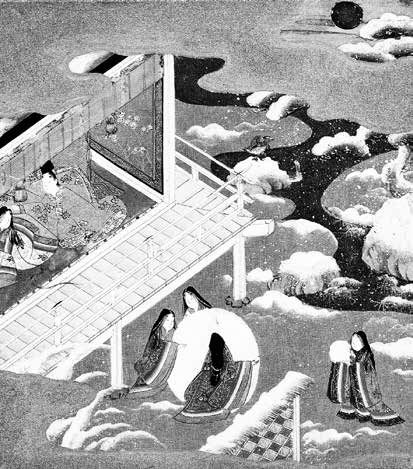

▲ 日本17世纪浮世绘画师土佐光起所绘《源氏物语绘卷》第二十“朝颜”,表现的是光源氏与若紫(“紫姬”)在阁楼里眺望雪景的样子

▲ 江户晚期浮世绘画师歌川国贞所绘《踊形容江户绘荣》,描绘的是江户晚期,江户市民观赏歌舞伎的盛况

只有上流阶级有钱蓄养情妇,多数男子则是不时与艺妓或妓女玩乐。这种玩乐并不是偷偷摸摸的。妻子为出去夜游的丈夫梳洗准备,丈夫消遣的妓院会给他的妻子送账单,妻子照单付款,视为当然。妻子可能对此感到不快,但也只能自己烦恼。到艺伎处玩乐比到妓院花钱要多,但与艺伎玩乐一夕的费用并不包括性行为的过夜。他所得的是欣赏训练有素、衣着入时、举止得体的美女的款待。如果要与某一艺伎进一步接近,男的就必须成为这位艺伎的保护人,签订契约规定是他的情妇,或者男的魅力迷人,打动了艺伎而自愿献身。当然,与艺伎共度一夕之欢也绝不排除色情之事,艺伎的舞蹈、风趣、歌谣、仪态从传统上而言具有挑逗性,而且故意表现上流夫人所不会表现的一切。这些都是“义理世界”中的事,对“孝的世界”是一种解脱。没有理由不去纵情享乐,但这两个领域仍截然分开。

日本人对于自慰也不认为是道德问题,再没有其他民族像日本人那样有那么多的自慰工具。在这一领域,他们也试图避免过于昭彰,以免外国人非议。但他们不认为这些工具是坏东西。西方人强烈反对自慰,欧洲大部分国家比美国还要强烈,这一点在我们成年以前就已深植入我们的意识之中。男孩子都曾听说过自慰会让人发疯或变成秃头的传闻。母亲从孩子小时候起就监视着,发现这种事,就会非常严厉对待,施以体罚,甚至把双手缚住,或者吓唬孩子,这样会受上帝惩罚。日本的幼儿和少年没有这种体验,他们长大后也不可能与我们采取同样的态度。他们丝毫不觉得自淫是罪恶,而认为是一种享乐,只需在严谨的生活中把它放在微不足道的地位,就可以加以充分控制。

但这并不意味着,日本的男子只要过着约束自己的生活就算是有品德。他们如果有钱就去另找情妇。与中国人形成鲜明对比的是,他们不把自己迷恋的女人带到家里来作为家族的一员。如果那样,就会把两种应当分开的生活范围混而为一。他的情妇可能是精通音乐、舞蹈、按摩以及其他技艺的艺伎,也可能是妓女。不管是哪一种人,他都要与那种女子的雇主签订契约,以防止那个女人被遗弃,契约要保证给女方金钱报酬。他将为她另筑新居,只有当女的有了小孩,男人希望把这个小孩与自己的孩子一起抚养时,可以例外地把女人接到自己家里来。进门以后,这个女的不是妾,而是一个佣人。孩子们称正式夫人为“母亲”,不承认生母与孩子的关系。中国那种显然已成为传统习惯的东方式一夫多妻制与日本迥然不同。日本人对家庭义务与“人之常情”严格区分,甚至在空间上也泾渭分明。

酗酒也是被允许的“人之常情”之一。对美国人发誓要绝对禁酒,日本人认为是西方的奇怪想法。对于我们地方上举行投票号召禁酒的运动,他们也这样看待。日本人认为,饮酒是一种乐趣,任何正常的人都不会反对,但它只是一种小消遣,因此正常的人也绝不会为它所困。按照他们的思维方式,正如不必担心会变成同性恋者一样,也不必担心会成为醉鬼,因此酗酒在日本也确实没有成为社会问题。喝酒是一种愉快的消遣,因此,家庭,以至社会都并不嫌恶醉酒的人。他不会胡来,也没有人认为他会打自己的孩子。纵情歌舞,从严格的礼仪束缚中解放出来,无拘无束地畅饮,是很常见的。在城市的酒宴上,人们甚至喜欢坐在对方的腿上。

受过教育的日本人很清楚,那些英美人认为是不道德的事,他们并不那么认为。但是他们并没有充分意识到,我们的习惯态度与他们那种“人之常情不能干涉人生大事”的信条之间有巨大鸿沟。而这一点也正是我们难以理解日本人对待恋爱和性享乐态度的主要原因。他们在对妻子的爱和性享乐之间树立了明确的界限,两者都公开、坦率,而不是像美国生活中那样,一个可以公之于世,另一个则只能避人耳目。日本人对两者的区别是,一个是属于人的主要义务的世界,另一个则属于微不足道的消遣世界。如此划定范围,“各得其所”,这种办法使这两类活动对家庭中的模范父亲和市井中的花柳之徒都能分别适用。日本人不像我们美国人,并不把恋爱与结婚看作一件事。我们赞赏爱,是因为恋爱是选择配偶的基础,“相爱”就是我们结婚的最好理由。结婚以后,如果丈夫与其他妇女发生肉体关系,那就是侮辱他的妻子,因为他把理应属于妻子所有的东西给了别人。日本人则不这样看。在选择配偶问题上,他们听命于家长,盲目地结婚。他与妻子的关系必须遵守清规戒律,即使在很融洽的家庭中,孩子们也看不到父母之间性爱的表现。正像一位现代日本人在某杂志中说的:“在我们国家里,结婚的真正目的是生儿育女,传宗接代,其他任何目的,只能歪曲结婚的真实含义。”

传统上,日本人严格区别饮酒和吃饭。在农村的宴会上,一旦某人开始吃饭,就意味着他不再喝酒。他已进入另一个“世界”,对这两个“世界”区别得很清楚。在自己家里,他有时也在饭后饮酒,但绝不会一边饮酒一边吃饭,他总是按顺序享受。

▲ 月冈芳年所绘《古今姫鉴:紫式部》(源氏物语作者),1876年

日本人的上述“人之常情”观具有一些重要后果。这一观念从根本上推翻了西方人关于肉体与精神两种力量在人的生活中互争竞争的哲学。在日本人的哲学中,肉体不是罪恶。享受肉体的可能快乐不是邪恶。精神与肉体不是宇宙中对立的势力,由此,日本人得出一个逻辑结论:世界并非正与邪较量的角斗场。乔治·桑塞姆爵士写道:“在整个历史上,日本人都似乎缺乏这种认识恶的问题的能力,或者说在某种程度上不愿意抓住这个问题。”[6]事实上,日本人始终拒绝把恶的问题看作人生观。他们相信人有两种灵魂,但却不是善的冲动与恶的冲动之间的斗争,而是“温和的”灵魂和“粗暴的”灵魂,每个人、每个民族的生涯中都既有应当“温和”的时候,也有应当“粗暴”的时候。并非注定一个灵魂要进地狱,另一个要上天堂。这两个灵魂都是必需的,并且在不同场合下都是善的。

在这一点上,美国人对日本人的了解要比对中国人的了解更多,但是这种了解仍然是肤浅的。我们对于性享乐的许多禁忌是日本人所没有的。日本人在这个领域不大讲伦理道德,而我们相反。他们认为,像其他“人之常情”一样,把“性”放在人生的低微位置上是正确的。“义理”没有什么罪恶,因而对性的享受没有必要讲伦理道德。英美人认为日本人珍藏的画册有些是淫秽的,认为吉原这个艺妓与妓女集中的地方是悲惨的地方。日本人刚开始与西方人接触,就非常注意外国人这种评论,并且制定了一些法律,以使他们的习惯接近西方标准,但任何法律也不能消除文化上的差异。

甚至他们的神也显然如此兼具善恶两性。他们的最著名的神素盏鸣尊是天照大神(女神)之弟,是“机敏而狂暴的男神”。这位男神对其姐姐极为粗野,按照西方神话的观点可能把他定为魔鬼。天照大神怀疑素盏鸣尊接近自己的动机不良,想把他赶到屋外。于是,他放纵恣肆,将秽物扔进天照大神的餐厅,而大神与侍者们正在为庆祝第一次水果成熟举行宴会。他毁坏稻田的田埂,这是滔天大罪。最糟糕的是,也是西方人最不可理解的,他竟然在姐姐的卧室天花板挖个窟窿,然后把“倒剥皮”的斑驹垂下来。因为这种种恶行,素盏鸣尊受到诸神的审判,被处以重刑,赶出天国,放逐到“根之国”。可是,他仍然是日本众神中一位招人喜爱的神,依然还有他的配享。这样的神在世界神话中也常见,但在高级的伦理性宗教中,这种神则被排除在外,因为超自然体被划成两个不同集团,以分清黑白,更符合善与恶的宇宙斗争哲学。

浪漫的恋爱也是日本人培养的另一种“感官”。尽管爱情与日本人的婚姻方式、家庭义务全然相反,但它在日本很常见。日本小说充满了这类题材,和法国文学作品一样,书中的主角都是已婚者。为情而死是日本人喜欢阅读和谈论的话题。作为一部爱情小说,十世纪的《源氏物语》与世界上任何国家任何时代发表的伟大作品相比毫不逊色。封建时代的大名及武士们的恋爱故事也同样具有浪漫色彩。它还是现代小说的主要题材,这与中国文学的差异是很大的。中国人忌谈浪漫主义的爱情和性的享乐,由此免去许多纠纷,家庭生活也相当平稳安定。

日本人始终明确否认德行包含善恶之间的斗争。正如他们的哲学家和宗教家们几百年来所不断阐述的,认为这种道德律不适合于日本。他们强调,这正证明日本人道德的优越。他们说,中国人不得不树立一种“仁”的道德标准,即中正、和善的行为,把它作为一种绝对标准。以仁为标准,一切有缺点的人或行为,就能发现其所不足。他们说:“对中国人而言,此一道德是有益的,因为中国人的劣根性需要这种人为的约束手段。”18世纪大神道家本居宣长就是这样说的。近代的佛学家及国家主义领袖们也就同样的题目发表著述或举行讲演。他们说,日本人天生性善,值得信赖,无须与自己性恶的一半做斗争,只需要清洁灵魂,使自己的举止适合各种场合。如果他允许自身沾染“污秽”,其污秽也容易清除,人的善性会再度生辉。日本的佛教哲学比其他任何国家的佛教都更加说教凡人皆可成佛,道德不在佛经之中,而在于打开自己的悟性和清净无尘的心灵之扉。那么,何必自我怀疑心灵中的发现呢?恶不是人心生而具有的。基督教赞美诗说:“我是在罪孽里生的,在我母亲怀胎的时候就有了罪。”日本人没有这种神学。他们没有关于人的堕落的说教。“人之常情”是天赐幸福,不应谴责。无论是哲学家还是农民都不谴责人的情欲。

按照日本人的看法,强行绝食是测试意志坚强的良法。像放弃温暖和睡眠一样,绝食也表示能够忍受苦难,就像武士那样“(腹中饥饿时)口含牙签”。如果经受住绝食的考验,体力不仅不会因能量、维生素的缺乏而下降,反而会因精神胜利而提高。美国人认为营养与体力是一对一的对应关系,日本人则不承认这一点。因此,东京广播电台才会对战时在防空洞内避难的人们宣传体操可以使饥饿者恢复体力和元气。

在美国人听来,这必将导致一种自我放纵的并为之辩护的纵欲哲学。但如前所述,日本人以履行义务为人生最高理想。他们完全承认,报恩就是意味着牺牲个人欲望和享乐。对他们而言,把追求幸福当作人生重大理想的观念是诧异的、不道德的。他们认为:耽于行乐的幸福只是一种消遣而已。把这种幸福看作大事,以之作为判断国家和家庭的标准,那是不可思议的。人们履行“忠”、“孝”及“义理”的义务,要常常经受苦难,这是他们早已想到的。这虽然使人生艰苦,但他们有充分准备。虽然日本人不认为享乐是坏事,但他们却经常放弃之,这需要有坚强的意志,而这种坚强意志正是日本人最称颂的美德。

吃饭,像取暖、睡觉一样,既是放松自由的享乐,又是一种严格训练。日本人闲暇时乐于烹调多种菜肴,一道菜只有一羹匙,色味都很讲究。但在另外情况下又强调训练。埃克斯坦引用日本一位农民的话说:“快吃快拉是日本人最高德行之一。”[4]“吃饭不被认为是大事,吃饭只是维持生命的需要,因此,应当尽快地吃完。对孩子们,尤其是男孩,鼓励他们吃得越快越好,而不像欧洲人劝他们慢慢地吃。”[5]在佛教寺院的饭前祈祷中,僧侣必须把食品看作是良药,意思是正在修行的人不应把吃饭看作是享乐,而只应看作是必需。

与日本人这种见解相符合,日本小说和戏剧中很少见到“大团圆”的结局。美国的观众一般都渴望看到此类结局。他们希望剧中人以后永远幸福。他们想知道剧中人的美德会受到回报。如果他们不得不为剧中人流泪,必定是因为主角的性格有缺点,或者是他成了恶劣社会秩序的牺牲品。但观众更喜爱的是主角幸福,一切圆满。日本的观众则含泪抽泣地看着命运如何使男主角走向悲剧的结局和美丽的女主角遭到杀害。只有这种情节才是夜间娱乐的高潮。这种情节是人们去戏院的目的。甚至日本的现代电影,也是以男女主角的苦难为主题。两个人互相爱慕却又不得不放弃所爱的人;或者他们幸福地结婚了,但其中一方却不得不自杀以履行义务;或者是,妻子倾其所有以挽救丈夫的职业生涯,勉励丈夫磨砺才艺以成为优秀演员,而在丈夫成名前夕,妻子却隐身市井,为的是让丈夫自由享受新的生活;有的则是丈夫成名之日,妻子却贫病交迫,无怨而死去。无需欢乐结局,但求唤起对男女主角自我牺牲精神的惋惜和同情。剧中主角的苦难并不是由于神没有给予公正,而是表明:剧中人为履行义务忍受了一切,无论不幸、遗弃、疾病还是死亡,都未能使他们偏离。

类似的,他们毫不吝啬地牺牲睡眠。准备应考的学生夜以继日的准备,根本不考虑良好睡眠会有助于他更好应付考试。在军队训练中,睡眠完全服从于训练。杜德上校1934年至1935年曾在日本陆军工作,在谈及与手岛大尉的一次谈话时说:“在一次和平时期演习中,部队连续三天两夜行军,除了十分钟小憩和短暂间歇可以打个盹以外,丝毫不能睡眠。有时士兵们边走边打瞌睡。有一个少尉熟睡过去,撞到路旁的木堆上,引起大笑。好不容易回到兵营,还是不能睡觉,都被分配去站岗或巡逻。我问:‘为什么不让一部分人去休息呢?’大尉回答说:‘噢,不,他们已经知道怎样睡觉,现在是要训练他们不睡觉。’”[3]这段话简洁生动地表达了日本人的观点。

日本现代战争电影也延续了这种传统,看过这些电影的美国人会说这些电影是他们所看到的最好的反战宣传。这是典型的美国式反应。因为这些电影都围绕战争中的牺牲和苦难,看不到阅兵式、军乐队、舰队演习和巨炮等鼓舞人心的场面。不论是描写日俄战争还是描写“中国事变”,都是一个格调:泥泞中的行军,凄惨沉闷的苦战和胜负未卜的熬煎等等。电影中常见的场景不是胜利,甚至看不到高喊“万岁”的冲锋,而是军队深陷泥泞而彻夜行军、夜宿中国小镇,或是描写一家三代,历经三次战争的幸存者,他们成了残废、瘸子、盲人。或者描写士兵死后,家中人集聚在一起悲悼丈夫与父亲,悲悼家庭生计维持者,仍鼓起勇气活下去。英美式的骑兵队列那种激动人心的场景在日本电影中是看不到的。伤残老兵的恢复健康也很少被写成剧本,甚至也不涉及战争的目的。对日本观众来说,只要银幕上的人物时时处处都在尽一切努力报恩,这就足够了。这些电影在日本成为军国主义者的宣传工具。电影的制作者们知道,这些电影是不会激起日本观众的反战情绪的。

睡眠是日本人爱好的另一种乐趣,也是日本人最熟练的技能之一。他们不管什么姿势,也不论是在我们认为根本不能入睡的情况下都能舒舒服服地睡眠。这件事情使许多研究日本的西方学者惊奇不已。美国人几乎把失眠和精神紧张看成同义语,而按我们的标准衡量,日本人的性格是高度紧张的,可是他们却像孩子一样入睡。他们晚上睡觉很早,在东方各国很少发现有如此早睡的国民。村民们都是日落不久就入睡。我们的信条是为明天积蓄精力;他们早睡则不是如此,因为他们没有这种盘算。一位十分了解日本人的西方人写道:“到了日本,你必须放弃那种认为今晚睡眠与休息是为准备明天工作的想法;你必须把睡眠与解除疲劳、休息、保养等问题分别考虑。”好比一项工作提议一样,睡眠也是“自成一案,与任何所知生死之事无关”[2]。美国人惯于认为睡眠是为了维持体力。我们大多数人,早晨一觉醒来,第一件事就是计算昨晚一共睡了几个小时。我们根据睡眠的长短可知白天可以有多少精力和多大效率。日本人睡觉则是没有其他原因,他们就是喜欢睡觉,只要没人妨碍,他们就能高高兴兴地入睡。

▲ 歌川国芳所绘《素盏鸣尊》▲ 本居宣长61岁时自画像本居宣长,江户时代日本学者,对日本国学做出重要贡献,其所作《古事记传》是日本国学的里程碑

▲ 歌川国芳所绘《素盏鸣尊》▲ 本居宣长61岁时自画像本居宣长,江户时代日本学者,对日本国学做出重要贡献,其所作《古事记传》是日本国学的里程碑[1]帕西瓦尔·洛威尔,《神秘的日本》(Percival Lowell,Occult Japan),第106—121页。——原注。

恰如酷嗜热水澡,被视为一大享乐一样,他们也重视“锻炼”,其传统包括最严厉的冷水浴。这种习惯往往被称作“寒稽古”或称“水垢离”(两者均为日语汉字,意为冬天的冷水浴),至今仍很盛行,但与传统已有不同。从前,必须在黎明前出去,坐在冰凉的山间瀑布之下。现在是寒冬之夜,在无取暖设备的日本房间里往身上泼些冰凉的冷水,但这也是非同小可的苦行。帕西瓦尔·洛厄尔记述了十九世纪九十年代盛行的这种习惯。那些志在获得医治疾病或能够预言的特别才能的人们——他们并不想去当僧侣或神官——在就寝前要进行“水垢离”,凌晨二时,“众神入浴”时要起床再做一次。早晨起床、中午及日落时也要各做一次。[1]那些急于学习乐器或其他手艺以谋生的人中尤其盛行黎明前的这种苦行。为了锻炼身体,还有人把身体裸露于严寒中。练习写字的孩子们尤其要锻炼,哪怕把手指冻僵、长冻疮,这被认为特别有效。现代的小学里没有取暖设备,据说这对锻炼孩子们的意志大有好处,将来能够忍受人生各种艰苦。西方人则对日本孩子经常感冒和流鼻涕印象更深,而日本人从未阻止过这种风俗。

[2]华生·W. 皮特里,《日本的未来》(Watson W. Petrie,The Future of Japan),1907年。——原注。

▲ 日本最古老的温泉浴池“道后温泉本馆”,摄于1894年

[3]《日军如何作战》(How the Jap Army Fights),文章来自《步兵杂志》(Infanfry Journal)企鹅丛书(Penguin Books),第54—55页。——原注。

日本人想出很多办法节省洗澡上的费用和程序,但入浴则不可缺少。在城镇中,有像游泳池那样大的公共浴池,人们可以到那里洗澡,并与偶遇者攀谈。在农村,几个妇女轮流在庭院里烧洗澡水,供几家人轮流入浴,洗澡时被人看见也不在乎。即使是上流家庭,入浴也必须遵守严格顺序。首先是客人,依次是祖父、父亲、长子,最后是家里最下等的佣人。出浴时浑身绯红,状如熟虾。然后一家人聚集一起,分享每日晚餐前的轻松。

[4]G. 埃克斯坦:《和平时的日本,培育战争》(G. Eckstein,In Peace Japan,Breeds War),第153页。——原注。

日本人最喜欢的一种细致的肉体享乐是洗热水澡。从最贫穷的农民、最卑贱的仆人,到富豪贵族,每天傍晚都要浸泡在滚烫的热水中,这已成为生活常规之一。最常见的浴槽是木桶,下面烧炭火,水温可达华氏110度或更高。人们在入浴以前要洗净身体,然后全身浸入热水中,尽情享受温暖和舒适。他们在桶中抱膝而坐,状如胎儿,水浸至下腭。他们每天洗澡,其重视清洁与美国无异,但此中另有一番艺术情趣则是世界其他各国的洗澡习惯难以媲美的。用他们自己的话来说,年龄越大,情味越浓。

[5]野原,《日本的真相》(Nohara,K.,The True Face of Japan),第140页。——原注。

这种道德准则使生活经常处于高度紧张状态。对于日本人容许感官享乐的后果,印度人比美国人更能理解。美国人不认为享乐必须学习,在他们看来,拒绝沉溺于感官享乐就是抵制已知的诱惑。但在日本,享乐像义务一样,也需要学习。在很多文化中是不教享乐的,因而人们容易献身于自我牺牲的义务。甚至连男女之间的肉体吸引有时也受到极度限制,却几乎毫不威胁家庭的圆满生活。在这些国家中,家庭生活的正常运转建立在其他一些考虑上,而不是男女爱情。日本人一方面培养肉体享乐,另一方面又规定不能把享乐当作严肃的生活方式而纵情沉溺。这样,日本人就使生活陷入困境。他们把肉体享乐当作艺术一样加以培养,由此当他们尽情享乐时,同时又是牺牲以献身于义务。

[6]乔治·桑塞姆,《日本:文化简史》(George Sansom,Japan:A Short Cultural History),第51页。——原注。

在像日本这样极端要求道德偿还义务和自我约束的伦理准则中,似乎坚决要把私欲谴责为罪恶并要求从内心根除。经典佛教教义就是这样。但日本的道德准则对感官享乐十分宽容,这就更加令人惊异。尽管日本是世界上少数的佛教国家之一,但其道德伦理显然与释迦及佛典对立。日本人并不谴责满足私欲。他们不是清教徒。他们认为享乐是件好事,是值得培养的。他们追求享乐,尊重享乐,但享乐必须恰如其分,不能妨碍人生重大事务。