近几千年的历史上,人类的主要技术里程碑,在印欧母语语汇中找不到名字的,最早的是“战车”——公元前2000年到公元前1500年前已经传播各地,以及“铁”——公元前1200年到公元前1000年已经非常重要。印欧母语词汇中找不到这两个名词,并不令我们惊讶,因为它们都是相当晚的发明,而且赫梯语的独特风貌,已经让我们相信:印欧母语在公元前2000年之前很久,就已经分化了。比较早期的发明,印欧母语词汇中有名字的,有“绵羊”与“山羊”——公元前8000年驯化;“牛”(以及指涉乳牛、耕牛、菜牛的不同的字)——公元前6400年驯化;“马”——公元前4000年驯化;“犁”——大约在驯化马的那个时候发明的。最晚的是“轮子”——公元前3300年发明的。

“枪”这个例子,呈现的是:我们应该找一系列我们确定发明年代的新事物,然后看看哪一件在重建的印欧母语中可以找到名字。在印欧母语分裂之后才发明的事物,当然在重建的语汇里找不到名字。任何事物,要是普遍的人类概念,例如“兄弟”,或在印欧母语分裂之前就发明了,也许在重建的词汇里可以找到名字。(不一定找得到,因为许多古代词汇早已失落了。在重建的印欧母语词汇中,有代表“眼睛”、“眉毛”的字,可是没有“眼睑”,难道古印欧语族不知道眼睛上有“眼睑”吗?)

即使没有任何其他的证据,语言古生物学以这样的逻辑就可以断定印欧母语的分化时间,大约在公元前3300年之后,可是必然在公元前2000年之前。这个结论与我们先前从赫梯语、希腊语和梵文的差异推估的结论,基本相符。如果我们希望发现最早的印欧人遗迹,应仔细研究公元前5000年到公元前2500年的考古记录,也许比公元前3000年稍早的遗址最有希望。

那是什么意思呢?我前面提过,语言学家已经重建了将近2000个印欧母语的词汇。其中包括“兄弟”、“天空”,应不令人惊讶,任何语言都该有这类名字。但是古印欧母语中不该有“枪”这类词汇,因为西方的“枪”大概公元1300年才发明,那时古印欧母语早已在土耳其、印度分化成许多现代印欧语了。事实上,“枪”这个字,每个现代印欧语都使用不同的词根。理由很明显:它们既然没有“共同遗产”可“规范”,只好“独树一帜”了。

好了,时间问题可说已经大致有个眉目了,现在谈谈空间问题吧:说印欧母语的族群是在哪里兴起的?语言学家自始就意见纷纭,莫衷一是。几乎所有可能的地点都有人建议过:从北极到印度,从欧亚大陆的大西洋岸到太平洋岸,你可有中意的地点?正如考古学家马劳瑞(J. P. Mallory)所说的,目前的问题并不是“学者找到他们的发源地了吗?”而是“现在学者把他们的发源地放到哪里了?”

另外还有一个独立的途径可以解决年代的问题:语言古生物学(linguistic paleontology)。顾名思义,古生物学是以地下出土的化石(古代生物遗体与遗迹)为基础,重建古代的生物世界,语言古生物学利用的是埋藏在现代语言中的古代语言化石。

这个问题为什么那么难解决呢?让我们先看一下语言地图,看我们能不能很快就找到答案。1492年的时候,大多数仍流传于世的印欧语系,实际上局限于西欧,只有印度伊朗语族伸展到里海以东的地方。因此要是假定西欧是印欧语的起源地,最容易解释语言地图的风貌。这个答案使我们不必大规模“调动”族群,以解释地图上的事实。

早到什么时候?那几个早期印欧语系分支的差异,能透露多少呢?我们有没有办法将“语言之间的差异程度”转换成“语言之间的分化时间”?有些语言学家利用历史文献,观察词汇的变化率,这是语言年代学(glottochronology)的方法。学者计算后,得到一个经验法则:语言的基本词根,每1000年会变化20%。大多数学者不接受语言年代学的计算,理由是:词汇代换率与社会环境以及词汇本身有关。然而,不接受语言年代学的学者,通常愿意凭直觉做一些估计。无论是语言年代学也好,直觉也好,研究印欧母语的学者,一般假定印欧母语大约在公元前3000年开始分裂出许多分支,不过早于公元前2500年大概不成问题,可是绝不可能早于公元前5000年。

不幸得很,1900年一个“新”的(世人前所未知的)印欧语问世了,它早已灭绝,这不算新闻,令人料想不到的,是它的地点。首先,这个印欧语现在叫做吐火罗语,它是在一个洞窟佛寺的密室中发现的。密室中藏有大批文件,用一种前所未知的文字写的,年代大约是公元600年到800年。其次,这个洞窟佛寺位于塔里木盆地中(中国新疆),印欧语族分布地的东方,距最近的印欧语族,也有1600公里。最后,吐火罗语与印度伊朗语族关系疏远,虽然两者是“邻居”,它最最亲近的语言亲戚反而可能在欧洲,更在几千公里之外。这就好比我们突然发现中世纪早期的苏格兰人说的话与远东的汉语是亲戚。

于是,在1917年,学者已经知道公元前1900年到公元前1500年间,世界上有两个印欧语系支系——安纳托利亚语与印度伊朗语。第三个支系是在1952年发现的古希腊文——“线性文字B”(Linear B)。其实“线性文字B”早就发现了,只是一直无法破解。那些“线性文字B”字板大约是公元前1300年的文物。但是赫梯语、梵文与古希腊文彼此非常不同,比法语和西班牙语的差异大多了,而法语和西班牙语的差异是在过去1000年间累积出来的。那意味着:赫梯语、梵文与古希腊文这几个印欧语系分支从印欧母语中分裂出去的时间,必然在公元前2500年,或更早。

很明显地,说吐火罗语的人不是坐直升机到塔里木盆地的。他们要么步行,要么骑马,而人们必须假定:在中亚地区,过去一定还有许多说印欧语的族群,后来他们的语言消失了,不像吐火罗语幸运地留下了蛛丝马迹,后人可以研究。只要仔细看一看现在的语言地图,当年中亚的印欧语族群的命运,就昭然若揭了。今天那一片区域是说突厥语或蒙古语的族群占据者,他们的祖先至少可以追溯到匈奴族或成吉思汗。公元1220年,成吉思汗亲率大军攻下赫拉特(Hatat),屠杀的人数,究竟是240万,还是160万,学者仍在辩论,不过学者同意:那样的行动改变了中亚与西亚的语言地图。相对地,已知在欧洲消失的印欧语,大多数都是被其他的印欧语取代了——例如恺撒的《高卢战纪》中,与罗马军队对阵的“高卢人”说的是凯尔特语。我们看1492年的语言地图,得到印欧语集中在西欧的印象,殊不知那张地图是比较近代的语言灭绝事件的后果。要是公元600年的时候,印欧语族的分布地是从爱尔兰到中国新疆,而古印欧语族的发源地位于这片广袤土地的中央,那么高加索山以北的俄罗斯草原应该是我们的搜寻焦点。

1917年,专家翻译了赫梯语,发现赫梯语是一种前所未知的古代印欧语支系,学者称为安纳托利亚语,它有非常独特的特征,不过已经消失了。这个消息震动了学界。更早的时候,亚述商人在一个贸易站(接近后来的赫梯国首都)写的书信中提到一些像是从赫梯语采借来的名字,使我们可以将印欧语出现在世界上的时间再向前推进一些:公元前1900年。这是我们手上的第一份直接证据,证明世界上有过印欧语。

我们已经讨论过,从语言本身可以绎出线索,推断古印欧语开始分化的大概时间,我们也可以从语言中得到印欧语发源地的线索。其中之一是:与印欧语系关系最清晰的语系,是芬乌语族(Finno-Ugric)——包括芬兰语以及分布在俄罗斯北方森林带的其他语言。不错,印欧语与芬乌语的差异很大,不像德语和英语,很容易看出两者有关联。不过那是因为英语是1500年前才从日耳曼西北部发源的。印欧语的日耳曼语族与斯拉夫语族,由于几千年以前就分化了,所以差异更大。所以印欧语与芬乌语的差异反映的是:它们在更古老的年代里就已经分化了。由于芬乌语分布在北方的森林带,那么合理的推测是:古印欧语族群分布在森林带的南部,也就是俄罗斯草原。此外,如果古印欧语族群分布在更南边,譬如土耳其,那么与古印欧语关系比较密切的语言应该是中东/北非的古闪语。

下一个突破是19世纪末发现的一大批古埃及的外交信件。这批文件大多用闪语写成,但是有两封信是用一种从未见过的语言写的,学界无人能识。后来在土耳其的考古遗址中发现了成千的泥板,也是用那种语言写的。仔细研究之后,学者弄清楚了:那些泥板是国家档案,那个国家大约兴盛于公元前1650年到公元前1200年,现在学者在《圣经》里给它找了一个名字“赫梯”(Hittite)。[2]

第二个线索,是不少印欧语中仍然保存的非印欧语“劫余”。我提到过希腊语中这种“劫余”特别醒目,其实赫梯语、爱尔兰语、梵文中也不少。那表示那几个地区原来住的都是说非印欧语的族群,只是后来被印欧语族占据了。果真如此,古印欧语的家乡就不会是爱尔兰或印度(反正今天也没有人主张这两个地点儿),也不会是希腊或土耳其(有些学者这么主张)。

到目前为止,我们知道语言学家能够从文献中绎证据,显示古代有过一个“印欧母语”,当年文字还没有发明;并说这个“原印欧母语”的族群兴起后,使许多古代语言都消失了。我们也讨论过语言学家使用的方法。下一个明显的问题,就是:说“原印欧母语”的族群是在什么时候出现的?在哪里出现的?他们怎么能够扩张得那么顺利,把其他的语言都消灭了?先讨论时间的问题吧——看来又是一个几乎没有希望解答的问题。“原印欧母语”是一个没有文献可供稽考的语言,所以这个语言的词汇学者必须推测,这已经是个够艰巨的工程了,我们怎么可能推定这个语言是什么时候出现的呢?至少我们可以先考证现存最古老的印欧语文献,以免天马行空地乱猜。长久以来,学界公认最古老的印欧语文献,是公元前1000年到公元前800年的伊朗文本,以及可能在公元前1200年到公元前1000年创作、后来才以文字记录下来的梵文文本。美索不达米亚的米坦尼王国(Mitanni)留下过一些文件,不是用印欧语写的,但是其中有一些词汇,很明显是从与梵文有关联的语言中借来的。这些文件证明:大约在公元前1500年世上有一个与梵文类似的语言。

从另一方面来看,今日的印欧语中,仍然和古印欧语最相似的,当推立陶宛语。我们最早的立陶宛语文本,是公元1500年左右写下的,其中保存的古印欧语词根,比例上与梵文中保存的一样高,而梵文文本比立陶宛语文本早了3000年!

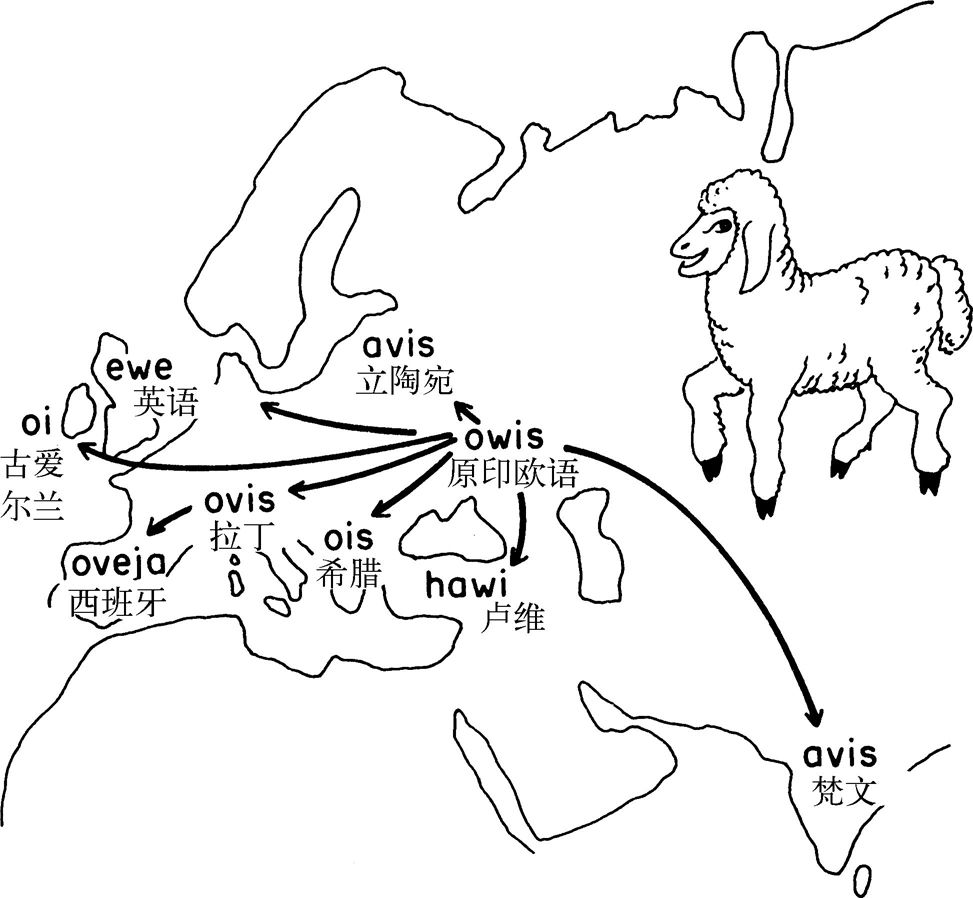

图8 在许多现代印欧语言中,以及在我们从保存下来的著作中知道的一些古代印欧语言中,意指“sheep”的词语非常相似。这些词语一定源自一种原始形式,这一原始形式可以引申为“owis”,并且在最初的印欧语(PIE),即不成文的母语中使用。

立陶宛语显得那么保守,主要是它没有受到太多非印欧语的“扰乱”,也许是因为它接近古印欧语的家乡。过去,立陶宛语和其他波罗的语在俄罗斯的分布比较广泛,后来哥特人(灭了罗马帝国的“蛮族”)与斯拉夫语族压缩了波罗的语族的生存空间,使他们退缩到波罗的海附近,也就是今日的立陶宛、拉脱维亚境内。这么说来,古印欧语的发源地在俄罗斯境内啰?!

第三个线索,来自重建的古印欧语词汇。我们已经讨论过,重建的词汇中,包括了在公元前4000年大家熟悉的事物,却没有直到公元前2000年大家才知道的事物,我们追溯古印欧语族兴起的年代,这样的讯息非常有帮助。我们找寻古印欧语族的家乡,也可以依样画葫芦吗?古印欧语词汇中有指涉“雪”的词根(与英语中的snow很接近),显示它的家乡在温带,而不在热带。词汇中的动、植物,大多数广泛地分布在欧亚大陆的温带,所以对确定家乡的纬度有帮助,但是经度仍是个问题。

绵羊的故事

在我看来,古印欧语词汇透露的最有力的线索,是它没有的,而不是它有的:许多农作物的名字,它都没有。说古印欧语的族群,有些从事农耕,殆无疑问,因为他们的词汇中有犁、镰刀。但是我们只发现了一种谷物的名字(难以确定是哪一种谷类)。相对地,我们重建的原班图语(非洲),以及原南岛语(东南亚),就有许多农作物的名字。原南岛语的历史比古印欧语还要长,所以南岛语族丧失祖先的作物名字,更有可能。然而现在的南岛语中,祖先给农作物取的名字,反而保留下来的比较多。因此,说古印欧语的族群,也许实际上没种过几种庄稼,他们的子孙后来迁移到农业地带后,不是自己发明了农作物的名字,就是采借了其他族群的起名字。

语言学家已经重建了原印欧母语(Proto-Indo-European,PIE)的大部分文法,以及将近2000个语根。那倒不是说现代印欧语中所有的字都是从PIE遗传来的,事实上大部分都不是,因为现代语言反映了千百年来的新发明、新事物,以及外来语。一般而言,现代印欧语中,有几个类别的词汇保存了比较多的“母语”,例如数字与辨别人际关系的词汇(父、母、兄弟姊妹,等等);身体构造与功能;普遍的事物或观念,如“天空”、“黑夜”、“夏天”、“冷”。

但是那个结论其实让我们面对了一个双重疑问。首先,公元前3500年前,农耕在欧洲与大部分亚洲地区,已经成为主流产业。这个事实限制了古印欧语家乡的可能地点:它必然在一个不寻常的地方,也就是农耕不是主要产业的地方。第二,一个不依赖农业的族群,为什么能够扩张?班图语族和南岛语族能够扩张,主要因为他们是农人,仗着人多占领了狩猎采集族群的家园,成为支配族群。而古印欧语不是地道的农耕族群,所以他们攻占了农耕族群的领土,改变了语言地图的历史功业,是“颠覆了历史常规”,有那回事吗?因此,我们非得认真问答“为什么古印欧语族能够改变语言地图”这个问题不可,不然,他们的发源地问题就无法解决。

同样,不同子语言分享相同词根并不自动意味着分享共同的母语言。该词也可能是后来从一种子语言扩展到另一种。怀疑语言学家重建母语言的努力的考古学家喜欢引用像“cocacola”这样的词,他们认为虽然许多现代欧洲语言共有这个词,但是语言学家却荒谬地将它的母语言归于几千年前。事实上,这个词表明语言学家如何区分新近借来词与过去承继下来的词;它并没表现出像古老的印欧语词根所呈现出来的不同语言间同样的声音变化。

在文字还没有发明以前,欧洲发生过两次——而不是一次——经济革命,影响非常深远,要是语言地图因而重划,也是自然的事。第一次是农牧业传入——大约1万年前农牧业在中东萌芽,到了8500年前,由土耳其传入希腊,然后北传斯堪的纳维亚,西传英伦。农牧业使人口大幅度增长,传统的狩猎采集产业比不上。英国剑桥大学考古学教授蓝富禄(Colin Renfrew),最近发表了一本书,教人要好好动动脑筋。他主张:当年从土耳其出发,到欧洲殖民的农人,就是说古印欧语的族群,是他们把印欧语带入欧洲的。

如图8所示,从印度语到爱尔兰语,“sheep”一词在许多印欧语中非常相似。现代英语中这个词显然有着不同的词根,但英语却保留了最初的词根“ewe”。考虑不同的印欧语所经历的声音变化表明这个词最初的形式是“owis”。

我读过他的书之后,第一个反应就是:“那当然喽。他无疑是对的。”农业必然在欧洲语言地图上造成过巨变,非洲与东南亚都发生过同样的事。既然遗传学家已经发现:那些最早进入欧洲的农民是欧洲人基因库中的主流,所以蓝富禄的故事就更显得真实了。

举个例子好了,如果意义是“绵羊”(sheep)的一个字,在每一个现代印欧语系各语族中,都不一样,我们就可以推论:在它们的母语中,没有代表“绵羊”的字。[1]但是,如果那个字在好几个支系中都相似,尤其是地理分布范围相距很远的支系(例如印度伊朗支系与凯尔特支系),我们就会推测:不同的支系从母语那里继承了同样的语根。语言学家甚至还可以重建那个语根,推测它的发音。

但是——蓝富禄忽视了或者根本没把语言学证据当一回事。农民早就进入欧洲了,比我们推定的古印欧语族兴起的时间,早了几千年。最早的农民没有犁、轮子以及人工畜养的马,这些古印欧语族全都熟悉。古印欧语中反而没有几个农作物的名字,他们会是最早进入欧洲的农民?那未免太奇怪了。赫梯语是土耳其最古老的印欧语,如果蓝富禄的理论是对的,赫梯语与古印欧语应该非常亲近,其实不然,在所有已知的印欧语中,赫梯语是与古印欧语最不相似的一种。蓝富禄的理论,其实依赖的不过是三段论法:农业可能会造成语言地图的巨变;古印欧语族在欧洲造成了语言地图的巨变,凭什么?因此农业是答案。

今天的印欧语,全都可以追溯到一个上古的“母语”,前面已经论证过了。那么,我们能够重建这个“母语”吗?乍听之下,也许你会觉得想要写出早就消失了的语言,似乎是个荒谬的主意,尤其这个上古语言根本没有文本。事实上,语言学家研究今日印欧语的共同语根,可以重建它们的母语的大致形貌。

但是在公元前5000年前到公元前3000年前——正是古印欧语族兴起的时候——欧亚世界发生了第二次经济革命(在这当儿冶金术正开始发展)。随着这一次革命,利用家畜的范围大大扩大了,不只是吃肉、剥皮——那是人类利用动物的老把戏了。经过这一场革命,动物产生了新功能,包括产奶、产毛,拉犁,拉轮车和骑乘。古印欧语词汇丰富地反映了这一场革命:例如轭、犁、奶、奶油、羊毛、纺织这些字,还有一些字,与轮车有关(轮、轴、车辕、上马具、轮辖)。

总之,有4种证据显示:今日的印欧语,是古代一个印欧语系扩张后的产物。我们的证据包括:现存的印欧语彼此有系谱关系;像新几内亚之类近代没有统一过的地区,有非常歧异的语言现象;欧洲在罗马时代或更晚时期仍存在非印欧语:在几种现代印欧语中的非印欧语劫余。

这一场革命的经济意义,是使人口、人力都增加了,增加的幅度仅凭农耕与畜牧是怎么也达不到的。举例来说,乳牛生产奶,再加上奶制品,长期而言,生产的热量比把乳牛的肉吃下肚大多了。以动物犁田,使农夫能栽种更大面积的田地,锄头与掘棒是比不上的。畜力车使人类能够开发更多的土地,把更多的收成带回村子处理。

研究过好几种印欧语的语言学家,同样地发现了从那些已经消失的非印欧语采借的词汇。举例来说,希腊语词汇中约有1/6,是从非印欧语衍生来的。这些词正是那种你很容易想象希腊征服者向土著采借来的:地名如科林斯、奥林匹斯;希腊作物如橄榄、葡萄;神或英雄的名字如雅典娜、奥狄德修斯。这些词也许是住在希腊这块地方的原住民的(非印欧语)语言劫余。

这些发展项目有些很难找出发源地,因为它们传播的速度实在太快了。举例来说,在公元前3300年,世上还没有轮车,可是不过几百年后,欧洲与中东许多地方都出现轮车了。但是有一项非常重要的发展,我们能够找出它的发源地:人类成功地驯化了马。在家马出现之前,中东与南欧从来没有过野马,北欧也很罕见,只有在东方的俄罗斯大草原上,才能发现成群的野马。最早的驯马证据是在黑海北部的草原发现的,那是公元前4000年左右的Sredny Stog文化遗址。考古学家在出土马骨的嘴里,发现了绳“衔”留下的磨痕,表示那些马在生前有人骑乘过。

三本书里,语言(英文)与大部分词汇都是一样的。但是要是你拿起美国书与英国书比较,就会发现美国书里包括了许多地名,很明显的不是英文,例如Massachusetts(马萨诸塞),Winnipesaukee(温尼珀索基),Mississippi(密西西比)。澳大利亚书中有更多地名不是英文,但是与美国地名也不像,例如Woonarra,Goondiwindi,Murrnmbidgee。你也许会推想:英国移民到达美洲与澳大利亚之后,遇上了说不同语言的土著,移民是从土著那里学到那些地名与其他东西的名字的。对那些未知的土著语言,你甚至还能对它们的字与音作一些推测。(但是我们知道那些土著语言,因此我们能够验证我们以有限的资料所作的推论。)

环顾世界,不论马何时何地引进,都给人类社会带来巨大利益。人类演化史上头一遭,人类可以很快地穿州越界,两条腿怎么也赶不上。马的速度,让猎人得以追赶猎物,让牧民容易管理大群牛、羊。最重要的是,速度让战士可以发动远距奇袭,并在敌人有效动员集结之前,迅速脱离战场。因此,马在世界各地都使战争的面貌巨变,让骑马族群威吓四邻、无不披靡。美国西部片上凶猛的“红番”骑士,事实上是近代的产物,大概是1660年到1770年间的事。因为美国西部的马,是欧洲人带来的马野放后出现的,它们赶在欧洲人和其他欧洲事物的前头,进入美国大平原,所以我们可以确定:马是改变美国平原印第安人社会的惟一肇因。

还有更多的语言劫余保存在现代的印欧语系中。(在历史浪涛中灭顶的印欧语很多,它们保存的语言劫余,当然也随之而去。)为了解语言学家怎么能够辨认那些语言劫余,请想象你是刚从外太空来的地球访客,现在我们给你三本书,一本是英国人用英文写的,一本是美国人写的,第三本是澳大利亚人写的,每本书写的都是作者的国家。

考古证据清楚地显示了:家马同样地改变了俄罗斯草原上的社会,时间大约在6000年前。草原开阔的环境,单凭人力难以开发,直到马出现了,距离与运输问题都解决了。人类占据大草原的速度,掌握了马之后就加快了,然后(5300年前)牛拉的轮车发明了,大草原上人口暴增。于是草原经济的基础,是绵羊与牛(供应奶、毛、肉),加上运输用的马与轮车,农业扮演的只是辅助角色。

如果我们把整个印欧语系看作一个同样的扩张机器,我们也许期望发现:古代“非印欧语”的“余孽”,还在这儿或那儿喘息。今天,西欧残存的惟一“余孽”就是西班牙的巴斯克语,那个语言在世上找不着任何亲戚。(现代欧洲语言地图上的几个非印欧语——如匈牙利语、芬兰语、爱沙尼亚语,或许拉普语也可以算上——都是近代从东方来的侵略者留下的遗存。)不过,在罗马兴起之前,欧洲有其他的语言存在,它们留下了足够的词汇或碑文可供我们考证它们非印欧语的身份。这些消灭了的语言中,保存的资料最丰富的,是神秘的伊特鲁里亚语(Etruscan language,意大利西北部)。学者发现了一份以伊特鲁里亚语书写的文件,写在一卷亚麻布上,共有281行。可是这卷亚麻布不知怎的到了埃及,成为一具木乃伊的裹尸布。所有这些已消失的非印欧语,都是印欧语族系扩张过程中留下的劫余。

在那些早期草原遗址里,没有发现过精耕农业与储存粮食的证据,在欧洲与中东同时代的遗址中,才有丰富的证据。草原族群没有永久性的大型部落,过着游动的生活——再一次与当时的东南欧部落遗址成强烈的对比,在那里几百个二层房屋成列地出现。骑马族群缺少给活人住的建筑物,但是他们用军事狂热弥补了——他们为男性建筑的阴宅(坟墓),塞了许多短剑与其他武器,有时墓坑中还有马车与马殉葬。

在这里,罗曼诸语言仍然是个最好的例子(有可靠的文献支持)。大约在公元前500年,拉丁语只流行于罗马城四周一小块地区中,意大利还有许多不同的语言。说拉丁语的罗马人向外扩张,消灭了意大利所有其他的语言,然后消灭了欧洲其他地方的印欧语,有些印欧语系分支,整个语族都被消灭了,例如欧洲大陆上的凯尔特语。这些兄弟语族彻底地被拉丁语取代了,有时只剩下一些零星的词汇、名字以及石碑文可供凭吊。到了1492年之后,西班牙与葡萄牙竞相海外殖民、扩张,当初不过几十万罗马人说的语言,已经不知消灭了几百种语言,今天,从拉丁语衍生出来的罗曼诸语言,说话人超过5亿。

所以俄罗斯的涅伯河(Dnieper River),等于是地面上的一条文化疆界:以东,是武装的骑马族群;以西,是谷仓充溢的富裕农村。试问:狼与羊比邻而居,会“从此过着幸福美满的生活”吗?一旦轮子发明了,骑马族群的经济工具就成套了,各地的考古遗址,都可以发现他们使用的事物,显示他们非常迅速地随着中亚草原向东进展了几千公里。托加利人的祖先,也许就是在那东进过程中兴起的。草原族群的西进,最显著的结果是:欧洲最接近草原的农村,形成守势防御的布局,颇有农战合一的态势,然后那些农村社会都崩溃了,典型的草原墓葬在欧洲出现,分布直到草原的西端——匈牙利。

世界上任何地区中的各种语言,都会继续不断分化,除非邻近社群不断彼此接触,才可能阻滞分化的趋势。结果会怎么样呢?新几内亚是一个例子。新几内亚在欧洲人前来殖民之前,从来没有形成过统一的政治体,土著说的语言将近有1000种,彼此多不能沟通——其中有几十种语言,与岛上其他语言没有关联,与世界上其他地方的语言,也没有关联。因此,不论在什么地方,要是你发现在一片广大的土地上,只有一种语言流行。或几种有亲缘关系的语言,你立刻就知道:语言演化的时钟必然在最近“归零”过。那就是说,最近必然有一种语言传播开来,消灭了其他语言,然后再开始演化(世代变化与空间分化)。这个过程可以解释非洲南部班图语之间的相似程度,东南亚与大洋洲的南岛语也一样。

草原族群顺利扩张,凭借着许多利器,其中惟一他们可以独享发明头衔的,是“驯化了马”。他们可能独立发展出轮车、挤奶与羊毛技术,而不是从中东的文明采借来的,但是他们的确采借了绵羊、牛、冶金技术,还可能从中东或欧洲引进了犁。因此,草原族群扩张,并非仗着什么特定的“秘密武器”。真相是:草原族群驯化了马之后,就成为世界上第一个有能力合“军事/经济”于一体的族群,因为合“军事/经济”于一体的必要条件与工具,只有他们掌握了。这个“军事/经济”复合体此后支配了世界历史,达5000年——特别是在他们侵入东南欧后,又采借了精耕农业。所以他们的成就,与印欧语族下一次成功的扩张(公元1492年开始)一样,是生物地理的意外。他们刚好降生在一个特别的地点,那里有野马,有开阔的草原,又接近中东与欧洲的文明中心。

于是,现代罗曼诸语言从拉丁语衍生出来的过程,等于演示了几组相关联的语言从一个共同的祖先语言发展出来的经过。即使我们现在没有任何拉丁语文献可以参考,我们仍然可以比较那些从拉丁语衍生的现代语言,重建拉丁母语的大部分风采。以同样的方法,也可以将所有印欧语系各语族的“系谱”关系建构出来(一方面参考历史文献,文献不足之处辅以推论)。所以语言的演化有两个方面:一是世代变化,一是空间分化。与达尔文所论之生物演化,基本相符。1788年澳大利亚成为英国殖民地,此后现代英国人与澳大利亚人,在语言与骨骼上就开始分化,不过他们彼此间仍然十分相似,而他们分别与中国人比较起来,一样地不同,因为几万年前他们就与中国人分化了。

美国加州大学洛杉矶分校的考古学家金普塔(Marija Gimbutas)主张过:公元前4000年到公元前3000年之间,俄罗斯乌拉山以西的草原族群,与学者勾画出的古印欧语(PIE)族群,颇为符合。首先,时间对;其次,文化——根据学者的推测,对古印欧语族群非常重要的经济要素(如轮子与马),以及他们缺乏的要素(如战车与许多作物的名字),都指向草原文化;最后,地理位置也对:温带,芬乌语族群之南,接近后来立陶宛语与其他波罗的语的家园。

那么,各个印欧语之间的差异,是怎么产生的?这个问题的答案,线索之一是文献资料:只要对比各个时代留下的文献(语料),就可以发现:语言其实会与时变化。举例来说,现代英语说话人会觉得18世纪的英语听来奇特,但是完全可以懂;莎士比亚(1564—1616)的作品也读得懂,可是有些字需要参考注解;但是古英文文本,例如8世纪《贝奥武甫》史诗就是有字天书了。因此,同一种语言的传承者,分散到各地生活,要是彼此间少通音讯,每个地方发生的语言变迁,例如词汇与语音的变化,都可能与其他地方发生的不相干,日子久了,各地就形成了方言。这是一个不可避免的过程。再经过一段时间,方言间的歧异程度可能会造成不同方言的说话人完全无法沟通。那时,各方言就是不同的语言了。说明这个过程最好的一个例子,就是从拉丁语衍生出的罗曼诸语言(Romance languages)。学者检视自8世纪以来的文献,可以清楚地描述法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语和罗马尼亚语逐渐和拉丁语分化的过程——也是它们彼此歧义的过程。

印欧语族的扩散

总之,所有印欧语都有辨认得出的特征,显示它们彼此有密切的亲缘关系。

至于构词法,只要谈我们学英文的痛苦经验就够了。印欧语的动词、名词有各种变化字尾,每一种变化都传递不同的“信息”。什么第一人称单数、第二人称复数,还有各种时态变化。中文里就没有那些劳什子,越南话也没有。

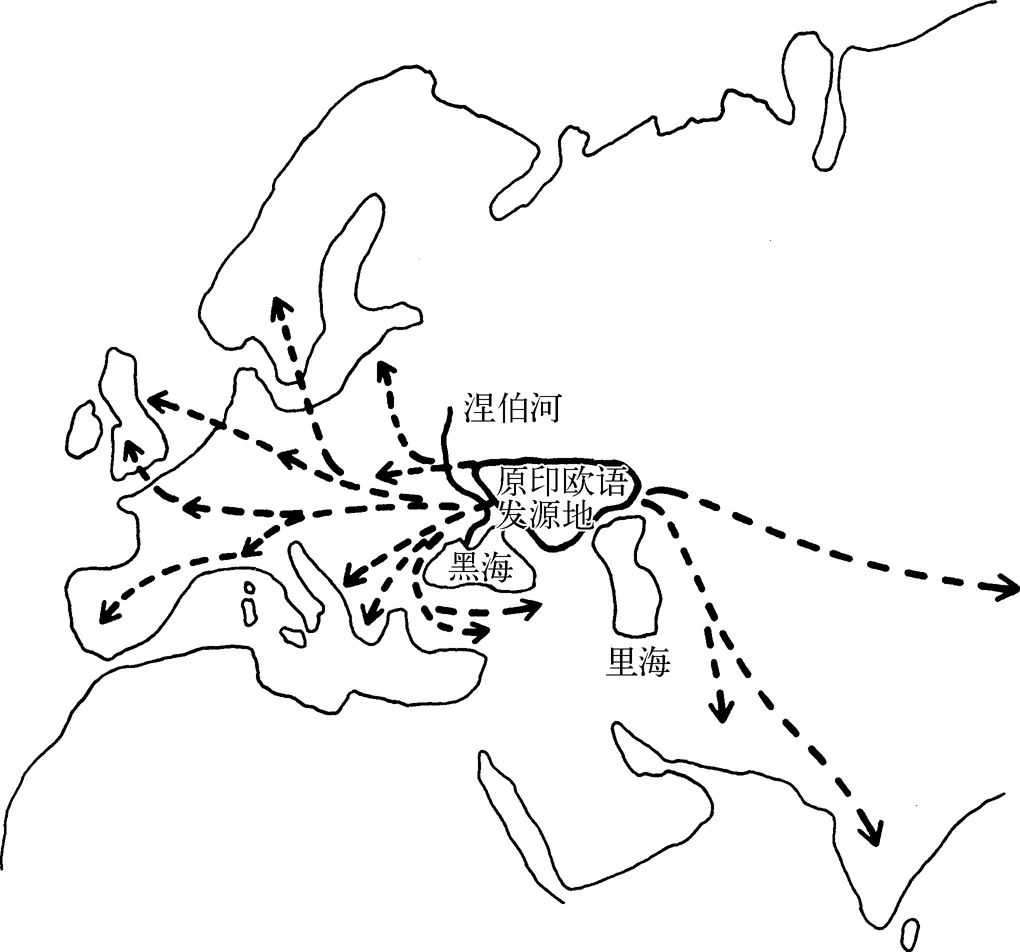

图9 原印欧语扩散的可能路线。学者推测原印欧语族的家乡是黑海以北、涅伯河以东的俄罗斯草原。

讨论印欧语彼此间的相似程度,我们必须注意许多细节,但是讨论印欧语系和其他语系的差异,我们只要注意比较明显的特征即可,例如语音与构词规则。以语音而言,我们学外语,总有些语音不是听不见,就是发不出。而不同的外语,我们遭遇的语音困难也不同。外国人学中文也有同样的问题,印欧语国家来的人,尤其难以掌握声调的诀窍。

如果证据那么明确,为什么印欧语族群的“草原起源论”学界仍然议论纷纷呢?要是考古学家能证明:“在公元前3000年左右,草原文化从俄罗斯南部野火燎原一般迅速向西扩张,直到爱尔兰为止”,就不会有争论了。但是,实情却是:草原族群留下的直接证据,显示他们从未踏入匈牙利以西的地带。在公元前3000年左右,以及后来,考古学家在欧洲发现的,是一连串令人迷惑的其他文化(与侵入欧洲的草原文化不同),在考古文献中,都以特定的人工制品命名,例如“绳文与战斧文化”。那些新兴的西欧文化,结合了草原要素(如马与尚武习俗)与古西欧传统(特别是农业部落)。这样的事实,让许多考古学家不怎么相信“草原起源假说”,他们认为那些新兴的西欧文化,是各地自主发展的结果。

所有归入印欧语系的语言,究竟有什么证据可以证明它们彼此有亲缘关系?与其他语系的语言有别呢?第一个明显的线索是共同拥有的词汇,第二个线索是相似的动词、名词字尾变化。事实上,有亲缘关系的语言之间,共有的词汇或字尾变化往往没有完全相同的“长相”,那是因为“语音代换”的缘故。例如英语中的th与德语的d经常是“同值代换”,所以英语中的thank,在德语中就成为danke。了解了这一点之后,就更能欣赏不同印欧语的共有词汇了。

但是,草原文化无法完整地扩张到爱尔兰,有明显的理由——草原的西端延伸到匈牙利平原,戛然而止。后来长驱直入欧洲的草原族群——如蒙古人——到了那儿也停了下来。如果想再进一步,草原社会得适应西欧的森林地带,要么改采精耕农业为主要生计,或者掠夺原有农业社会的政治权力,与当地农民混血。那样形成的“杂种社会”,基因库的主要成分可能仍是“欧洲原住民”。

图7 1492年西亚与欧洲的语言地图。在那时已灭绝的印欧语,必然不止两个,但是我们目前没有证据。

如果草原族群将印欧语传播到东南欧,西至匈牙利,那么最后侵入西欧的印欧文化,不是原来的草原文化,而是欧洲的第二代草原文化(也就是欧洲的第一代印欧文化)扩张后衍生出来的文化(欧洲的第二代、第三代……印欧文化)。考古学家发现的文化变迁证据显示:公元前3000年到公元前1500年间,这样衍生出来的印欧文化可能普遍地出现在欧洲,东达印度。许多非印欧语能继续存在,直到文字发明,留下文本,例如伊特鲁里亚语,其中的巴斯克语,今天还有人说。由此看来,印欧语遍布全欧,并不是一个一鼓作气的过程,而是一长串事件发展累积的结果,历时5000年。

打个比方好了,让我们看看印欧语怎样成为南北美洲的主流语言的。我们有大量的文献,可以证明从欧洲来的印欧语族群侵入了美洲。但是那些欧洲移民并不是一回合就拿下了美洲,考古学家在16世纪的遗址中也没有发现“纯正”的欧洲文化。正宗的欧洲文化在美国边疆毫无用处。事实上,殖民者的文化是改造过的,或杂种的,结合了印欧语、大量欧洲工艺(如枪炮、钢铁)与美洲土著作物、(特别是中美洲与南美洲)印第安人基因。新大陆有些区域,印欧语族群花了好几世纪才发展出有效的开发方式,不然无法生根。他们直到20世纪才占领北美的北极区。南美的亚马孙河流域,大部分地区印欧语族群现在才能深入,秘鲁与玻利维亚境内的安第斯山脉,印第安人的势力看来还能维持很长一段时间。

图7是一张地图,标出了印欧语在1492年的分布,当年西班牙人正协同哥伦布,即将航向新世界。大多数欧洲人与美国人最熟悉的3个印欧语系分支是:日耳曼语(包括英语、德语),意大利语(法语、西班牙语),斯拉夫语(俄语)。每一分支包括12到16种语言,约有3亿到5亿人使用。不过,印欧语系最大的分支是印度伊朗语,其中有90种语言使用者将近7亿,分布于伊朗到印度(包括吉卜赛人使用的罗曼尼语)。印欧语系中比较小的分支,有希腊语、阿尔巴尼亚语、亚美尼亚语、波罗的语(仅有立陶宛语与拉脱维亚语)和凯尔特语(威尔士语、盖尔语),每一分支只有200万到1000万人不等。此外,至少有两个印欧语支系很久以前就消失了,它们是安纳托利亚语(Anatolian)和吐火罗语(Tocharian)。这两种语言都有不少文献传世,我们还可以捉摸那些说话人的心灵。当然,还有一些印欧语不仅传承者消失了,片语只字也没留下,令人无从凭吊。

假定未来世上的文字记录全都毁掉了,而印欧语也消失了,然后有些考古学家到巴西发掘。他们会发现:1530年左右,欧洲工艺品突然在巴西海岸上出现了,但是很晚才深入亚马孙河流域。考古家还会发现:居住在亚马孙河流域的人,说葡萄牙语,但是遗传上是印第安人、非洲黑人、欧洲人与日本人的大杂烩。面对这样的证据,考古家不可能推论出:葡萄牙语是“外来语”(入侵者的语言),当地社会的复杂遗传背景是入侵者造成的。

我们推测现代的印欧语言取代了其他语言,那些语言已经消失了。我们凭什么做这样的推论的?没错,在过去500年间——印欧语系扩张的第二阶段——西班牙语和英语把美洲与澳大利亚的大部分土著语言都消灭了,可是我谈的不是近500年间的事。那些现代扩张事例,欧洲人无往不利,无疑是占了枪炮、病媒、钢铁与政治组织的优势。而我现在要讨论的,是印欧语扩张的第一阶段。我假定当年有一个印欧语系族群侵入欧洲与西亚,把各地原来的语言消灭了,使印欧语成为主宰欧洲与西亚的语言。

公元前4000年古印欧语族群开始了第一次扩张,后来马、草原族群与印欧语不断发生新的互动,一直是塑造欧亚历史的力量。古印欧语族群的驯马术非常原始,也许不过以一根绳子让马咬在嘴里(“衔”),也没有马鞍。后来的几千年中,马匹的军事价值,因为许多新发明而增进了,例如公元前2000年发明的金属衔与战车,以及后来装备骑兵的马蹄铁、马镫和马鞍。虽然这些发明大多数不是草原族群的创作,他们仍然是最大的获益者,因为他们拥有更多的牧场,也就是更多的马。

奇怪得很,最后我们发现:语言学家单凭语言就找到了足够的线索,解答了我们的问题。首先,我会解释为什么我深信今日世界的语言地图,反映了过去语言扩张机器的功绩。然后,我会推论最早的印欧语系族群生活在何时何地,以及他们征服世界的依据。

随着驯马技术的演进,欧洲受到更多草原族群的侵略,荦荦大者有匈奴族、土耳其人、蒙古人。这些族群先后建立了幅员广大的短命帝国,疆域横亘草原与东欧。但是草原族群再也不能将他们的语言传播到西欧,取代各地的印欧语。他们在兴起的初期享有最大的优势,就是古印欧语族骑着无鞍马闯入欧洲的那一次——当年的欧洲一匹驯马也没有。

一旦你开始认真思考印欧语系扩张的问题,你也许立刻就会做出结论:“这个问题不可能解决。”也许你是对的。因为印欧语系兴起的时代,是在文字发明之前,当年说的话,早已随风而逝,如果没有文字稽考,研究云云,岂不只是捕风捉影。即使我们发现了世上第一个印欧语系族群的骨骼化石或陶器,我们凭什么说他们说的是印欧语?现代匈牙利人,居住在欧洲的中心,他们的骨骼与陶器是典型的“欧制式的”,就好像匈牙利炖肉是典型的匈牙利菜一样。未来的考古学家要是发掘一个匈牙利的城市,如果没有发现文字记录,绝对猜不到匈牙利人说的语言是非印欧语。即使我们有办法知道第一个印欧语系族群在何时何地兴起,他们的语言凭着什么优势,竟能取代欧洲大部分原有的语言?我们有希望解答这个问题吗?

当年古印欧语族侵入欧洲,因为还没有文字,所以没有留下历史记录,这次入侵与后来留下过历史记录的其他草原族群入侵,还有一个差异。后来的侵入者不再是草原西部的印欧语族,而是草原东边来的族群,他们说的是突厥语、蒙古语。讽刺的是,11世纪中亚的土耳其部落侵入古代赫梯语族地盘(保存了第一个印欧语书写文字的地方)的利器,是马——第一个印欧语族群最重要的发明,后来竟然成为异族对付子孙的工具。论血统,今天的土耳其人主要是欧洲人,但是他们说的语言,却不是印欧语。同样的,公元896年由东方侵入的族群,没有改变匈牙利人的血缘,却改变了匈牙利人的语言(匈牙利语属于芬乌语)。土耳其与匈牙利的例子揭示了:一小部分草原来的骑马族群,能够强迫一个欧洲社会接受他们的语言。因此它们可以当作我们了解其他的欧洲社会接受印欧语的模型。

虽然印欧语言问题是历史语言学最著名的问题,它也是考古学与历史学的问题。我们对印欧语系扩张的第二阶段(自1492年起),有非常详细的资料可以查考,对那些担任开拓先锋的欧洲人,我们不仅知道他们的词汇和文法,还知道他们出发的港口、出发的日期、他们领袖的名字,以及他们成功地征服各地的原因。但是为了了解第一阶段,我们必须追踪的却是一个谜样的族群,他们的语言与社会,藏在没有文字记载的史前迷雾中——虽然他们是世界征服者,创建了今日世界上占支配地位的社会。研究印欧语族扩张的第一阶段,像是一个有趣的侦探故事,最后解开谜团的线索,一条来自一个洞窟佛寺夹墙中发现的一种古代语言,另一条则是一个埃及木乃伊亚麻裹尸布上保存的一种意大利语言,没有人知道那具木乃伊上为什么会出现那种语言。

最后,一般而言,草原族群不再扮演胜利者的角色,无论他们说什么语言,因为西欧社会已经发展出先进的技术与武器。草原族群一旦不再占有优势,历史很快就落幕了。公元1241年,蒙古人建立了人类史上最大的草原帝国,拥有中国以西、匈牙利以东。但是公元1500年之后,说印欧语的俄罗斯人开始自草原西边侵入。不过花了几百年时间,俄罗斯就征服了威胁欧洲与中国达5000年的草原骑马族群。今天,草原分属中、俄两国。只剩下外蒙古共和国,让人凭吊草原当年享受的独立自主。

现代世界丧失了先前的语言歧异现象,是许多历史过程的结果,其中以印欧语系的扩张最为重要。印欧语系扩张的第一阶段,发生在很久以前,结果印欧语传播到欧洲各地,以及亚洲大部分地区。接着便是1492年展开的第二阶段,印欧语传播到世界其他大洲(美洲、澳大利亚,等等)。这一印欧语扩张机器,什么时候从什么地方开出来的?它的动力是什么?为什么侵入欧洲的族群,不是说其他语系的语言?例如与芬兰语或亚述语同宗的语言。

许多人写书瞎扯什么“印欧语族是优越民族”的滥调,纳粹的宣传大谈什么纯种“雅利安人”。事实上,自从5000年前古印欧语族扩张之后,说印欧语的族群从未统一过,甚至“古印欧语族群”都可能包括相关联的几个不同文化。自有文字记录以来,最惨烈的战斗、最恶毒的斗争,发生在印欧语族群之间。纳粹想消灭的犹太人、吉卜赛人与斯拉夫人,说的同样是印欧语。古印欧语族,也就是今天所有印欧语族的祖先族群,只不过运气好,在适当的时间生活在适当的空间,才能将许多技术凑在一块儿,建立一个有效率的军事经济复合体。真的,今天说印欧语的社群,占据了一半的世界,当年草原上的驯马族群可曾梦想过?

对我们来说,大多数欧洲语言彼此相似,似乎是很自然的,不需要解释。直到我们去世界上一些语言歧异度极高的地区旅行或工作,我们才会觉悟到:欧洲的语言同质现象是多么怪异,多么需要一个“说法”。举个例子吧,我在新几内亚高地好些地方待过,那些地方都是在20世纪才开始与外界接触的。在那里,语言的差异非常大,每隔一小段距离,就会遇上说完全不同的语言的人,彼此的差异可能大到像英语与汉语之间的差异。欧亚大陆在当年尚未“开通”的年代,必然也有同样的语言歧异现象,然后许多语言逐渐消失,最后出现了一个以印欧语为母语的族群,他们在欧洲扫荡群雄,几乎将所有其他的欧洲语言都消灭了。

[1] 也许说那个“母语”的族群根本没见过“绵羊”。——译者

今天,印欧语流行的地方,不止大部分欧洲,还包括与欧洲接壤的亚洲,如中东,向东直达印度。这一片广大的土地上流行的语言,无论词汇还是文法,彼此都非常相似。世界上5000种语言中,只有140种是印欧语,这个数字当然不足以反映印欧语在当今世界的地位。欧洲人(特别是英国人、西班牙人、葡萄牙人、法国人与俄国人)自1492年以来的全球扩张,重新规划了世界的语言地图。现在世界人口中将近一半以印欧语为“母语”。

[2] 中文《圣经》中的译名是“赫”,见《创世记》第十章第十五节。——译者

在欧洲,几乎各地的语言都属于印欧语系,例如英语、意大利语和德语、俄语。可是芬兰人说的语言却不是,还有几种语言也是“非印欧语”,不过整个来说,“非印欧语”在欧洲是例外,只不过凸显了印欧语在欧洲的支配地位。