玉蜀黍是谷类——草本植物,种子含有淀粉,可食用,例如大麦仁、小麦粒。人类摄取的热量,现在仍以谷类占多数。尽管所有的文明都依赖谷类,可是不同文明就地取材,驯化了不同的谷类。例如中东与欧洲有小麦、大麦、燕麦与黑麦;中国与东南亚有稻米、粟、稷;非洲亚撒哈拉地区有高粱、非洲小米与龙爪稷;新世界只有玉蜀黍。哥伦布发现美洲后,玉蜀黍很快就被早期探险家带回欧洲,传播全球,种植总面积超过了其他谷类,只少于小麦。那么,为什么玉蜀黍不能使新世界的印第安文明,与旧世界的文明——由小麦和其他谷类供养的——发展得一样快?

考虑到这些事实后,澳大利亚土著的工艺技术发展得特别缓慢,就容易理解了。澳大利亚缺乏适于驯化的植物种,无疑是当地土著没有发展出农业的主因,这个后果与缺乏适合驯化的动物种一样严重。但是美洲的农业,落后于旧世界的理由似乎不是那么显而易见。毕竟,世界上好几种重要的粮食作物,是在新世界驯化的:玉蜀黍、马铃薯、番茄与厚皮瓜菜(如南瓜)是其中大家最耳熟能详的。为了解开这个谜团,我们必须更仔细地研究玉蜀黍——新世界最重要的粮食作物。

原来玉蜀黍是一种很难驯化与栽种的植物,产品也不理想。这句话也许你听来觉得刺耳,尤其是爱吃烤玉米棒子的朋友。贯穿我的童年时光,我都在期待夏末到来,这时就可驻足路旁挑选外观最好看的谷穗了;何况玉蜀黍是美国最重要的农作物,内销值220亿美金,外销值500亿美金。不过请读者稍安毋躁,且听我道来。

植物呢?同样的论证也适用吗?一些类似的地方立即就跳上心头。与动物一样,野生植物中只有一小撮适于当庄稼。举例来说,雄雄同株/自花传粉的植物种(如小麦),比起雌雄同株/异花传粉的植物种(如黑麦)驯化得较早,较容易。理由是:自花传粉的植物种比较容易选择单株,培育纯系,因为它们每一代都不必与其他的野生株搅和。再举一例,从史前时代起,许多橡树的种子(橡实),就是欧洲与美洲居民的主要食物,可是至今没有一种橡树被驯化过,也许是因为松鼠的缘故——松鼠比较适合挑选与种植橡实。我们今天种植的作物,都是经过许多尝试后筛选出来的(美国东部的印第安人约在公元前2000年前驯化过菊草(sumpweed),菊草的种子含有大量蛋白质与油,可以食用。)。

在旧世界,容易驯化又容易栽种的野生草本植物,怕不止一打。它们的种子都很大——因为中东的气候季节分明——所以早期的农夫容易看出它们的价值。那些种子用镰刀就可以大量收获,容易研磨,容易调理,还容易播种。还有一个优点,不过不是那么一目了然,那就是:那些种子可以储藏——当年的农人不需要自己想出这个点子,因为中东的野鼠会储藏野生谷类的种子,有些储藏达27公斤。

美洲与澳大利亚的大型哺乳类,大多数在史前时代就灭绝了,究竟是气候的原因,还是最早的殖民者干的好事,科学家仍然在辩论。无论真相是什么?那一场大灭绝注定了美洲和澳大利亚最初殖民者的子孙,在1万年后被欧亚大陆与非洲的族群征服——欧亚大陆与非洲的大型哺乳类,大部分都保存下来了。

旧世界的谷类即使是野生的,种子产量也很高:在中东的小山坡上,0.4公顷野生小麦,可以收获317.5公斤麦粒。一个家庭几个星期的收获量,就可以吃一年。因此,在小麦与大麦还没有驯化前,巴勒斯坦已经出现了定居村落,镰刀、杵臼、窖穴都发明了,居民靠野谷维生。

所以,美洲与澳大利亚土著从未以哺乳类家畜作为蛋白质来源,只有安第斯山脉的居民有那个荣幸(天竺鼠),然而,比起旧世界的居民,他们从家畜得到的蛋白质,少得可怜。美洲与澳大利亚的土著哺乳类,从未拉过犁、车、战车,从未生产过奶,从未运载过人。新世界的文明凭着人类肌肉的力量蹒跚前进,而旧世界的文明却有兽力、风力与水力之助,一马当先。

驯化小麦与大麦并不是有意识的行动。我们叫做“驯化”的过程(野生植物经过人工栽培后的变化),并不是事先盘算的结果,而是人类偏好某类野生植物,因此意外地散播了那些受青睐的植物的种子,最后导致驯化的结果。以野生谷类而言,人类会自然地偏爱收割的植株通常具有几个特征:种子大,种子的种壳容易除去,种子不易抖落一地。只消几个突变,经过人类无意识的选择,种子大又不易抖落的谷类变种就出现了——我们认为它们是驯化的,而不是野生的。

讽刺的是,其实美洲原先有马,与科尔特斯与皮萨罗带到美洲的马是亲戚。要是美洲马没有灭绝,蒙提祖马与阿塔瓦尔帕也许就能以骑兵冲散那些西班牙“征服者”,将他们击溃。但是,也许是天意吧,美洲的马早就灭绝了,事实上,美洲与澳大利亚原有的大型哺乳类,80%—90%都灭绝了。大灭绝发生在人类进入美洲与澳大利亚殖民后不久,他们是现代印第安人与澳大利亚土著的祖先。新世界丧失的不止马而已,还有其他有畜养潜力的动物,例如大骆驼、地树獭,还有象。结果,澳大利亚与北美洲一个可以畜养的动物种都没有,除非印第安犬是从北美狼演化出来的。南美洲只剩下天竺鼠(可做食物)、羊驼(alpaca,可以剪毛)、骆马(llama,可以运货,但体型小,人不能骑乘)。[1]

公元前8000年,中东的古代考古遗址里出现的小麦与大麦,开始出现这些变化。面包小麦(6倍体小麦)、其他的驯化变种、有意识地播种,不久跟着发展。逐渐地,遗址中野生食物越来越少。到了公元前6000年,在中东地区,种植谷类与畜养家畜,已经结合成一个完整的食物生产系统。无论是好是坏,当地居民已经不再是狩猎采集人,而是农民与牧民了——正朝着文明之路走去。

马剧烈地改变了人类战争的面貌,其他的动物,没有一种可以相提并论,即使象与骆驼也不成。马驯化后不久,也许就成为最早的印欧语族群扩张的利器——最早的印欧语族群是牧民,他们的扩张故事,下一章会讨论。几千年之后,马与战车结合,成为古代战场上无人能挡的坦克。马鞍与马镫发明了之后,匈奴族阿提拉(Attila the Hun)赖以重创罗马帝国;成吉思汗率领的蒙古骑兵,所向无敌,建立了横跨欧亚的帝国;西非输入了战马后,也兴起了军事国家。16世纪初,西班牙人科尔特斯与皮萨罗凭着几十匹马,外加百来名军士,就颠覆了新世界两个人口最多、文明最进步的国家——阿兹特克(今墨西哥境内)与印加(今厄瓜多尔至智利境内)。1939年9月波兰骑兵不敌侵入波兰境内的纳粹机械化陆军,马在战场上叱咤风云的时代才正式结束——马在6000年前成为家畜,所有家畜中,只有马在世界各地都受到重视,就是因为它的军事功能。

现在让我们瞧瞧新世界的农业是怎么发展出来的,与旧世界的比较起来,有什么异同?新世界首先发生农业的地区,气候与中东不同,并无分明的季节,所以当地没有种子大的野生谷类。北美与墨西哥的印第安人,的确开始驯化了3种野生谷类,不过种子都很小——五月草、小大麦、野小米——但是玉蜀黍出现后,再加上后来欧洲谷类引进了美洲,那3种谷类就被放弃了。而玉蜀黍的祖先,是一种墨西哥的野生谷类——一年生的墨西哥野蜀黍——它的种子很大,但是在其他方面,一点不像有前途的粮食作物。

野马的第六个亲戚,是非洲的野驴,就是家畜中驴的祖先。驴是良好的载重与运输畜生,可是无法用来列阵冲锋。野马的第七个亲戚,是西亚的野驴,在5000年前,曾经用来拉车,有好几百年。但是所有关于它们的记载,都指出了它们的乖戾脾性:脾气坏,暴躁,难接近,顽劣或冥顽不灵。这种危险的畜生,必须戴上口罩,免得照料它们的人给咬伤。大约4300年前,中东引进了驯化的马,野驴才给放弃了。

野蜀黍的穗子与玉米穗的长相,很不相同,科学家直到最近还在辩论野蜀黍在玉蜀黍族谱上的地位,今天还有一些学者不相信野蜀黍是玉蜀黍的祖先。其他的粮食作物,没有一种像野蜀黍一样,在驯化过程中发生过那么巨大的变化。野蜀黍的穗子上谷粒只有6到12粒,而且还吃不得,因为穗子外面有一层硬壳——石头一样坚硬。野蜀黍的主干像甘蔗,可以咀嚼吸取糖分,今天墨西哥的农夫还会利用野蜀黍的主干。但是没有人利用它的种子,也没有证据显示史前时代任何人利用过。威斯康星大学的植物学家伊尔蒂斯(Hugh Iltis),鉴定出使野蜀黍变成有用的粮食作物的关键步骤:一次永久的变性。野蜀黍的侧枝端是雄花构成的流苏,而玉蜀黍则是雌性构造:穗子。虽然那听起来像是非常巨大的差异,但其实是由简单的荷尔蒙控制机制操纵的,甚至真菌、病毒、气候的变化都能触动那个机制。一旦流苏上的雄花变性成为雌花,就会产生可以食用的裸露种粒,吸引饥饿的狩猎采集人的注意。下一步的变化,就是流苏的中央枝开始形成穗轴。墨西哥的早期遗址中,发现过很小的玉米穗,长不满4厘米。

欧亚大陆那5种主要家畜,以及它们的亲戚物种,当得成家畜或当不成,上述理由总括来说,就可以解释了。美洲印第安人无法驯化野牛、野猪、貘以及野山羊、野绵羊,也是同样的理由。由于马有军事价值,所以用马来说明“物种间的微小差异,注定了一个物种对人类特别有价值,而另一个完全没用”特别有趣。马属于哺乳纲奇蹄目,属于这个目的动物,特征是脚上有蹄,脚趾数目为奇数,包括马、貘与犀牛,共17个物种。其中所有的貘(4种)与犀牛(5种),再加上8种野马中的5种,从没有畜养成功过。非洲土著若骑着犀牛、印第安人骑着貘,任何欧洲来的入侵者都会给踩死的——但是没发生过那样的事。

在那一次突然变性之后,野蜀黍现在终于踏上了驯化之路。不过,与中东的谷类比较起来,野蜀黍还得花几千年,才能变成收成量高的玉蜀黍,那时才能供养定居村落,或者城市。这最终产物——玉蜀黍——印第安农人处理起来,比起旧世界的谷类,还是费事得多。玉米穗必须用手一个一个摘下,不像用镰刀收割小麦,一割就是一把:穗轴必须剥掉外皮;玉米粒必需剥下或咬下来;播种得一粒一粒种下,而不能一把撒到田里。而玉米粒的营养,比旧世界的谷粒差:蛋白质含量较低,缺乏必要氨基酸,缺乏烟碱酸(维生素B的一种,不足的话可能引起糙皮症)。因此玉米粒必须经碱水(以木灰、贝壳等物调制)加热处理过,增进氨基酸的均衡,以及释出小部分本来不能吸收的烟碱酸。

最后,许多动物在兽栏中,看来驯服而健康,却可能拒绝交配——动物园经常有这种烦恼。你愿意在大庭广众前对异性展开长时间的追求,并公开交配吗?别说你不愿意,许多动物也不愿意。这个问题使许多动物不能成功地变成家畜,其中有些若是成功了,就对人类非常有用,实在可惜。例如南美野骆马(vicuna)是安第斯山脉的土著种,它们的毛是世界上价值最高的动物毛。但是印加人与经营现代牧场的人,都无法驯化它们。要得到它们身上的毛,只好到野外捕捉。从古代亚述的王公贵族到19世纪印度的王公贵族,都驯养过猎豹——世界上跑得最快的陆地哺乳动物,时速可达110公里以上——协助打猎。但是,他们的每一头猎豹都是从野外抓回来驯养的,甚至动物园直到1960年才成功地让猎豹在兽栏中繁殖。

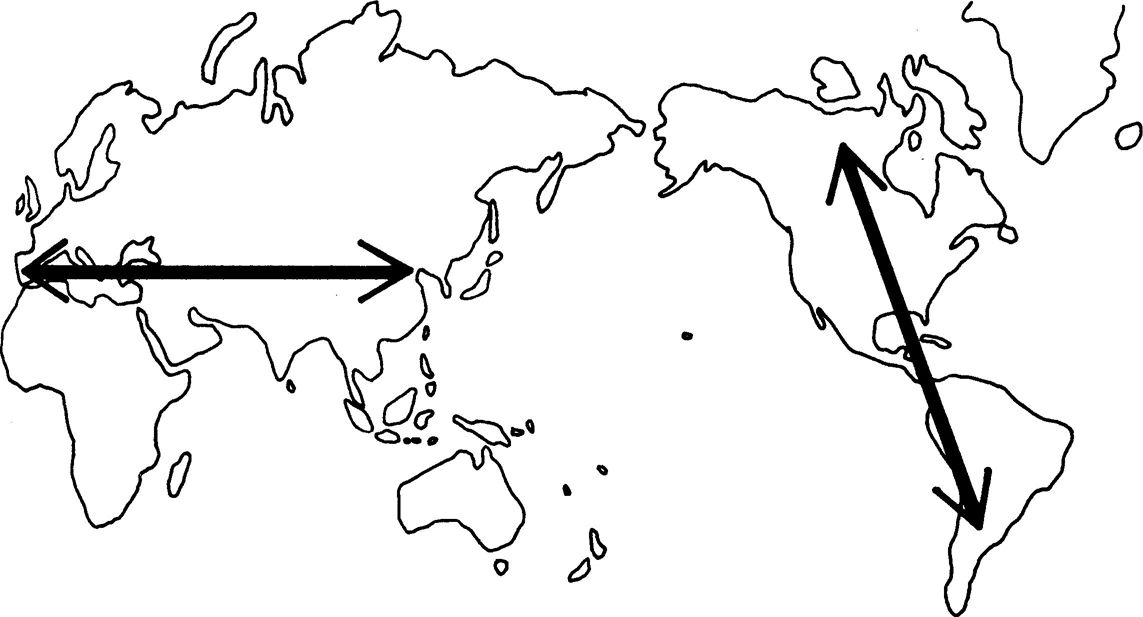

总之,新世界的主要粮食作物——玉蜀黍——有几个特色,使它不易在野生植物中吸引人的注意,不易驯化,驯化后也不易处理、调制。大部分新世界文明与旧世界文明之间的落差,追根究底的话也许只是一种植物的特异性格造成的。到目前为止,我讨论的是地理的生物地理角色——供应适合驯化的动植物。但是,地理另外还有一个重要的角色,值得讨论。每一个文明,不但依赖当地驯化的粮食作物,还依赖外来粮食作物——在别的地方驯化的植物。新世界南北向的主轴,使粮食作物的传播格外不易;旧世界东西向的主轴,传播起来就容易。(图6)

第二,瞪羚以及许多鹿与羚羊,非常敏锐,难以管理,因为它们只要一发觉情况不对,就会奔逃,而不像其他动物,遇上危险就原地不动。我们至今无法把鹿驯服成家畜,尤其令人难以理解,因为在过去1万年中,几乎没有几种野生动物像鹿一样,与人类那么接近。虽然人类密集地猎杀鹿,偶尔驯养过几只,世上41个鹿种中,只有寒带的驯鹿(peindeer)被人类成功地变成了家畜。其他40种,要么有领域行为(据地自雄,不容其他同胞闯入),要么非常敏锐,或两者皆是,因此都没资格当人类的家畜。驯鹿能容忍异类闯入它们的活动空间,群居而没有领域观念,是当人类家畜的料。

旧世界与新世界的大陆轴线

驯养动物当畜生的实验,大多数都失败,为什么呢?归纳起来,一种野生动物,若不具备一组不寻常的特征,就无法驯化成畜生。第一,以大多数例子而言,它必需是一种过群居生活的社会动物。在社群中,低阶个体对“老大哥”会本能地表现出顺服行为,它们还能将人类(饲主)当作“老大哥”一样顺服。北美洲的大角绵羊与西亚绵羊的祖先,是同一属的不同物种。但是西亚绵羊的祖先有本能的社会顺服行为,北美大角绵羊却没有——对印第安人来说,这可是个要命的差别,难怪他们无法驯养大角绵羊。独居的陆生动物中,只有猫与白鼬(ferrets)成了家畜。

但是所有这些看来有希望的尝试,最后都失败了。畜养动物并不只是从野外抓来几个野种,把它们驯养了就算成功。它们在兽笼或兽栏中能够繁殖才成,那样人类才能选拔“优良”的个体进行培育,最后野生种变化成适合人类需要的品种。马大约6000年前被驯化,几千年后驯鹿也被驯化了,此后欧洲再也没有大型哺乳动物被驯化过。换言之,我们的祖先实验过几百种动物,我们那几种哺乳类家畜,很快就脱颖而出,其他的就被放弃了。

图6

答案是:直到今天,世界上的野生哺乳类中,只有极小的比例能够驯养。我们只要回顾一下过去失败的例子,就能够看清楚其中的关键。把野生动物驯养成家畜,第一步当然是改变野生动物的气质,它们可以关在笼子里,当作宠物。许多动物种都通过了这一关。在新几内亚许多村子里,我都会发现驯养了的袋鼠、袋貂(possums);在亚马孙河流域的印第安村子里,我也见过驯养的猴子与鼬鼠。古代埃及人驯养过瞪羚、羚羊、鹤,甚至鬣狗,还可能有长颈鹿。汉尼拔(Hannibal)率领非洲象(不是今天马戏团里常见的亚洲象)翻过阿尔卑斯山攻打罗马,把罗马人吓坏了。

今天,我们对植物传播的事实漫不经心,不以为然,好像那是自然不过的事。因此我们坐上餐桌后,很少会想一想各种食物的发源地是哪里。一顿饭里,可能有鸡肉(东南亚),配上玉米(墨西哥),或马铃薯(南美安第斯山脉),撒上胡椒调味(印度),再来半个馒头(中东的小麦),学外国人抹上奶油(中东的乳牛)吃。饭后还来杯咖啡(东非埃塞俄比亚)。但是有市场价值的动植物,向各方传播,并不始于现代:几千年来一直没停过。

让我们从家畜谈起。公元前4000年前,欧亚的居民,已经拥有5种家畜,至今仍是人类的主要牲口:绵羊、山羊、猪、牛、马。东亚没有西亚那种牛,可是居民就地取材,分别驯化了几种形态、功能类似的“牛”:牦牛(青藏高原)、水牛(东南亚)、印度/缅甸野牛、爪哇野牛。前面已经提过,这些动物为人类提供了食物、动力与衣服。此外,马还有无可估量的军事价值。(直到19世纪,马仍然是军事行动中不可或缺的畜生,结合了坦克、卡车与吉普车的功能于一身。)为什么美洲印第安人不能驯养“对应的”美洲的土著物种,享受同样的利益呢?美洲的土著哺乳类中,不是也有野绵羊、野山羊、野猪(pecaries)、野牛、貘(tapirs,与犀牛同属奇蹄目犀亚目)吗?为什么美洲印第安人不能骑着貘侵入欧亚大陆,震慑欧亚土著呢?澳大利亚土著也可以骑着袋鼠这么干呀!

植物与动物散布到与家乡一样的气候区里,又快又容易,因为新环境的气候先前已经适应过了。要是传播区域的气候,与家乡的不同,它们就必须演化出新的变种,适应各目的地的气候特色。动物在旧世界沿着东西向移动,可以跋涉老远,仍然不出原来的气候区。将驯化的动植物带到新区域发展农业或牧业,或将外来种移进家乡,丰富家乡的生态,移动方向扮演了非常重要的角色。生物在中国、印度、中东和欧洲之间移动,不会超出北半球的温带。讽刺的是,美国的爱国歌曲《美国的亚美利加》令人想起美国辽阔的天空,黄色的谷浪。事实上,北半球最辽阔的天空是在旧大陆,那里各种黄色谷浪从英吉利海峡到中国海绵延数千英里。

结果世界上的人口大增。公元前10000年前人类还过着采集狩猎的生活,人口只有1000万,今天已经超过50亿。密集的人口,是形成中央集权国家的先决条件;密集的人口,也促进了传染病媒的演化,遭遇过那些传染病媒的族群,会演化出抵抗力,没遭遇过的就没有抵抗力了。所有这些因素,决定了族群之间的殖民或征服关系。欧洲人征服美洲与澳大利亚,不是因为他们拥有优良的基因,而是因为他们有恶毒的病媒(尤其是天花)、比较先进的技术(包括武器与船只)、以文字储存的资讯以及政治组织——追根究底,全是因为各大洲在地理上的差异造成的。

古罗马人已经栽种从中东引进的小麦与大麦,从中国引进的桃子与柑橘,从印度引进的黄瓜与芝麻,从中亚引进的大麻与洋葱,还有欧洲原产的燕麦与罂粟。从中东传入西非的马,使那里的军事战术发生了革命性的变化,绵羊与牛从东非高地传入南非侯坦图族,他们在当地没有驯化任何动物。大约公元前2000年,非洲高粱与棉花传入印度,热带东南亚的香蕉与山药,越过印度洋丰富了热带非洲的农业。

为什么我要强调植物与动物?正如演化生物学家霍尔丹(J. B. S. Haldane)所说:“文明的基础,不是人,而是动植物。”相同面积的土地,农业与畜牧所能供养的人数,比野生食物多得多了,虽然农牧业也给人类带来了灾难(见第十章)。一些人可以储存的剩余粮食,使其他人得以全力经营各种专业技能,例如冶金、制造、文书——以及职业军人。家畜提供的不只是肉与奶,还有制作衣服的毛与皮,以及运输人、货的动力。动物还可以拉犁与车,因此可以增加农业的产量,光凭人力怎么都比不上。

然而,在新世界,北美洲的温带与南美洲的温带(安第斯山脉与南美南部),中间隔着几千公里的赤道带,那里温带生物不能生存。因此安第斯山脉的骆马、羊驼与天竺鼠,在史前时代从未来到过北美洲,甚至墨西哥都没到过,结果墨西哥始终缺乏哺乳类家畜用来运输、供毛、供肉(除了玉米喂食的“菜狗”)。马铃薯也没有从安第斯山脉北部传到墨西哥或北美,向日葵也没有从北美洲传到安第斯山脉。史前时代,许多北美洲与南美洲共同拥有的作物实际上是不同的变种,甚至不同的物种,显示它们是在两地分别驯化的。举例来说,棉花、豆子、利马豆、辣胡椒、烟草等,似乎都是这样。玉蜀黍的确从墨西哥传到南美与北美,但是并不容易,也许是因为在不同纬度必须分别演化出能适应的变种,那得花时间。直到公元900年左右——距玉蜀黍在墨西哥出现已数千年玉蜀黍才成为密西西比河谷的主食,美国中西部神秘的筑墩文明因而兴起(可惜晚了点)。

在这一章里,我会论证:各大洲的文明业绩不同,是因为塑造文化特征发展的力量,是地理,而不是人类遗传学。文明赖以发展的资源——特别是适于人工培育的野生动植物——各大洲提供的各不相同。各大洲上,人工培育的生物物种,向外传播的难易程度,也各不相同。即使在今天,美国人与欧洲人仍然必须痛心地面对现实:远方的地理特征如波斯湾或巴拿马地峡——会影响日常生活。但是地理与生物地理更为深刻地塑造人类的生活,已经几十万年了。

要是旧世界与新世界各自旋转90度,农作物与家畜的传播,在旧世界就会变慢,而在新世界会加速。文明在两地兴起的速率,也会有相应的变化。新世界地理轴线的优势,是否足以让蒙提祖马与阿塔瓦尔帕即使没有马也能侵入欧洲?谁敢说不可能?

因为这个种族偏见的遗传情绪,对不同“人种”在文明业绩上的差异,我们今天提出的“说法”,仍然嗅得出种族偏见的味道。然而,这个问题有必要适当地回答,理由很明显。在过去500年间,那些技术上的差异导致了严重的人间悲剧,殖民与征服的遗传情绪,仍然强烈地影响了现代世界的结构。除非我们提出一套令人信服的解释,许多人不免怀疑:充满种族偏见的遗传理论,或许是真的。

我已经论证:文明兴起的速率,各大洲不同,并不是少数天才造成的意外。也不是决定动物族群竞争结果的生物差异——例如有些族群跑得比较快,或食物消化得较有效率。也不是各族群平均发明能力的差异造成的结果——根本没有证据显示过有这样的差异。文明兴起的速率,各大洲不同,是生物地理对文化发展的影响造成的。如果欧洲与澳大利亚在12000年前互换人口,那么那些被送到欧洲的澳大利亚土著,会是日后侵入美洲与澳大利亚的族群。

19世纪的欧洲人,对那样的问题有一个简单的答案,可是那个答案充满了种族偏见。他们的结论是:欧洲在文化上先进一些,是因为欧洲人比较聪明,所以欧洲人注定了要征服、取代或杀戮“低劣”族群。这个答案并不令人满意,不但流露出妄自尊大、令人憎恶的心态,而且根本就错了。没错,人们的知识水平有很大的差异,与每个人成长的环境有关。但是,没有令人信服的证据显示:不同族群的心智能力,有任何遗传的差异。19世纪的古典人类学,倾全力创造一套“科学的”人种理论,解释“人种”间的差异,可是什么名堂都没搞出来。

地理为演化立下了基本规则,无论是生物演化,还是文化演化,所有生物都适用,当然也包括我们。地理影响我们现代政治史的发展,我们驯化动植物的速率也受地理的影响,但是地理在政治史上的角色比较明显。从这个观点看来,读到“美国学童有一半不知道巴拿马在哪里”的消息,几乎觉得好笑,可是政客要是展露了同样程度的无知,就一点也不好笑了。不懂地理的政客搞出来的大飞机,有许多有名的例子,举两个就够了:19世纪的殖民强权在非洲画出了“不自然的”疆界,日后继承了那些疆界的现代非洲国家,因而无法维持稳定的政局;1919年,《凡尔赛和约》规定的东欧各国疆界,是由对该地区所知有限的政客决定的,因此种下了第二次世界大战的祸根。

这个问题可以用另一个方式表述:为什么技术与政治发展的速率,在古代以欧亚大陆最快,美洲慢得多,而澳大利亚最慢?举例来说,1492年欧亚大陆上,大多数人口都使用铁器,有文字与农业,组成拥有越洋船只的中央集权国家,正处在工业化的前夕。美洲有农业,有几个大型中央集权国家,仅在一个地点有文字,没有越洋船只或铁器;在技术与政治发展方面,比欧亚大陆落后几千年。澳大利亚没有农业、文字、国家、船只,仍处于与外界隔绝的情境中,使用的石器,与1万年前欧亚族群使用的相当。正是那些技术与政治发展的差异,使欧洲人能够扩张到其他的大洲上,而不是生物(人种)差异。(不同动物族群竞争的结果,往往由生物差异决定。)

过去,地理是各级学校的必修课,直到几十年前,才逐渐从许多课表上消失。那时许多人误以为地理不过是记诵各国首都的名字。但是七年级上20个星期的地理课,不足以教会未来的政客知道地图对我们的真正影响。通达全球各地的传真机与卫星通讯网,无法消除因为地理位置的差异而滋长的族群差异。说到底,大体而言,我们在哪里居住,深刻地决定了我们是什么人。

我们的日常生活最显著的特色,对科学家却是最困难的问题。美国或澳大利亚大部分地方,要是你在街头举目四顾,你看到的大多是欧洲人后裔。可是500年前,那里只有当地的土著,绝无例外。为什么欧洲人会到美洲与澳大利亚殖民,取代了土著族群,而不是美洲与澳大利亚的原住民,到欧洲取代白人族群?

[1] 羊驼与骆马是同一物种的不同品种。——译者