“您这么匆忙上哪儿去啊?”斯维德里加依洛夫问,一边好奇地打量他。

“难道您又要来找我的麻烦啦!”拉斯柯尔尼科夫突然急不可耐而又直截了当地说,“虽然您说不定也是个危险的人。如是您要害我,那我可不愿意再让自己受人欺侮。我马上就让您瞧瞧,我可不是像您所想的那么爱惜自己,您大概这样想吧。您要知道,我来找您是要直截了当地告诉您,要是您对舍妹还是打着从前的主意,要是为了这个目的,您想利用您最近所发现的那件事,那我会在您把我投入牢狱之前杀死您。我的话说了算数:您要知道,我说到做到。其次,如果您要对我说什么话——因为在这些日子里,我总觉得,您好像要对我说什么话——那您快些说吧,因为时间是很宝贵的,说不定,很快就会晚了。”

“各人有各人的事嘛。”拉斯柯尔尼科夫忧郁而急不可耐地说。

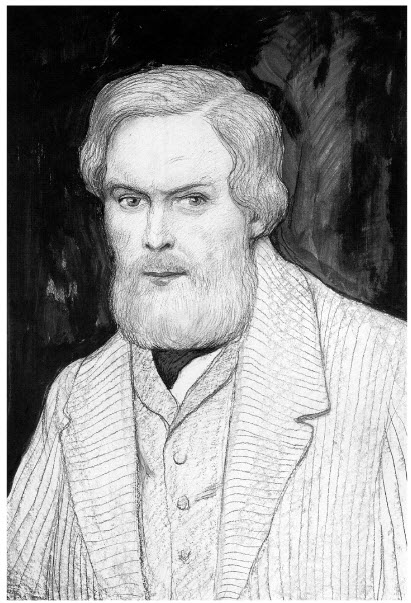

拉斯柯尔尼科夫把右臂肘支在桌上,用手指托住了下巴,凝神地望着斯维德里加依洛夫。他打量了一会儿他的脸,从前,这张脸也常常使他感到诧异。这是一张奇怪的脸,像个假面具:白净、红润,两片嘴唇鲜红,一把色泽光亮的淡黄色大胡子,一头还相当浓密的淡黄发。眼睛不知怎的太蓝了,他的目光不知怎的过于沉郁而呆滞。在这张漂亮的、就年龄来说还异常年轻的脸上有一副叫人非常不舒坦的表情。斯维德里加依洛夫衣着考究,穿了一套又轻又薄的夏装,他的内衣特别雅致。一个指头上戴了个镶一颗贵重宝石的粗大的戒指。

“您自己刚才要求我们真诚相见,可是头一个问题,您就拒绝回答,”斯维德里加依洛夫微露笑意说,“您总是认为我抱着一些什么目的,因此您用怀疑的目光看我。嗯,处在您的境地,这是完全可以理解的。尽管我很想跟您交朋友,可我还是不打算消除您的疑虑。真的,这是得不偿失的,我不打算同您谈任何跟您有特殊关系的事。”

“我也有我的理由,虽然您不知道这些理由。”

“那么您要我干什么呢?您不是想跟我接近吗?”

“我有……理由……这您自己知道的。”

“我不过把您当作一个有趣的观察对象罢了。我很喜欢您的处境的神秘性——就是这个缘故嘛!此外,您又是我很关心的一个女子的哥哥,这个女子从前常常对我谈起您,谈到过许多有关您的事,所以我认为,您对她有很大的影响;难道这还不够吗?嗨—嗨—嗨!可是我承认,在我看来,您的问题是很复杂的,我很难对您回答这个问题。比方,您现在来找我不但抱有一定的目的,而且还要打听新消息吧?是不是这样?是不是这样?”斯维德里加依洛夫带着诡谲的微笑坚持地说,“所以,您要知道,我还在上这儿来的路上,在火车里就打着您的主意了:您也会告诉我什么新消息的,并且能够从您身上得到些什么好处!我们都是些什么样的人啊!”

“嗨!嗨!那次我站在您的门口,您为什么躺在沙发榻上闭上眼睛装睡觉?您那时根本没有睡熟。这我也看得很清楚。”

“您最好谈谈,既然您上这儿来喝酒,并约我两次到这儿来找您,那您现在,当我在街上朝窗口眺望的时候,为什么躲起来要溜走?这我看得很清楚。”

“得到些什么好处?”

“好吧,我不管您。”

“我对您怎么说呢?那我怎么知道?您要知道,我成天待在这样一家小饭馆里,已经觉得心满意足了。不是说我心满意足了,而是说,必须有个地方坐坐。哪怕是这个可怜的卡佳——您看见她了吗?……嗯,比方说,从前我虽然是个贪吃的人,俱乐部里的一个吃客,可是这样的东西我也能够吃!(他指指一个角落,在那儿的一张小桌上摆着一只铁盘子,盘子里盛着吃剩的叫人难以下咽的土豆煎牛排。)顺便问问,您吃过午饭了吗?我稍微吃过一些,再也不想吃了。比方说,我根本不喝酒。除了香槟,我再也没有喝过什么酒,而且整个晚上只喝了一杯香槟,虽然如此,还是感到头痛。我现在叫这杯酒,是想提提精神,因为我打算到一个地方去,您以为我有着特别的心情吧。刚才我所以像小学生一般躲起来,是因为我以为您会妨碍我;可我觉得(他掏出表来),我可以同您谈一个钟头;现在是四点半。您可相信,要是我是个什么人:或者是个地主,或者是个神父,或者是个枪骑兵,或者是个摄影师,或者是个新闻记者,那就好了……可我什么也不是,我没有什么特长!有时我甚至感到苦闷。真的,我还以为您会告诉我什么新消息呢。”

“哦,那您别管我。”拉斯柯尔尼科夫脸色阴沉地嘟哝说。

“那么您是个什么人呢,您为什么上这儿来?”

“不,我什么也不知道。”斯维德里加依洛夫似乎诧异地回答道。

“我是个什么人吗?您是知道的:我是个贵族,在骑兵队里服役过两年,然后在这儿彼得堡闲荡,再后来娶了玛尔法·彼得罗夫娜,就住在乡下。这就是我的履历!”

“您知道有人监视着我吗?”拉斯柯尔尼科夫问,一边探究地打量他。

“您大概是个赌徒吧?”

“我相信您的话。我对您说了两次。这个地址就不知不觉地印在您的头脑里了。您是不知不觉地拐到这儿来的,然而您毫厘不爽地按着地址找来,虽然您自己并不知道这个地址。我告诉您的时候,并不希望您理解我的意思。罗季昂·罗曼内奇,您大露马脚了。啊,我还要告诉您:我坚决认为,彼得堡有许多人在走路的时候都喃喃地自言自语。这是一座半疯子的城市。如果我们有科学的话,那么医生、法律家和哲学家们都能按照自己的专业在彼得堡进行一次极有价值的调查研究。很少有地方像彼得堡那样使人的精神受到这么大悲观的、强烈的和奇怪的影响。光是气候的影响就那么大!然而这是全俄的行政中心,它的特征必定会影响全国。可是现在问题不在这方面,而在于我已经几次对您冷眼观察。您从家里出来——还昂起了头。走了二十步路,您就把头低下了,两手反剪在背后。您望着,显然没有看见前面的东西,也没有看见两旁的东西。末了,您翕动起嘴唇自言自语,有时您把一只手挥舞起来,像在朗诵。末了,在街心站了很久。这很不好。也许除了我,还有别的人注意着您哪。这对您是不利的。其实对我毫不相干,我不会叫您革除这个习惯的,可是我的意思,您当然明白。”

“不,我算什么赌徒,我是赌棍,不是赌徒。”

“我忘了。”拉斯柯尔尼科夫诧异地回答道。

“您是个赌棍?”

“啊,那时候情况可不同。各人有各人的打算嘛。至于奇迹,我告诉您吧,您似乎把最近两三天的时间都在睡眠中错过了。我对您谈起过这家小饭馆。您径直上这儿来了,这不是什么奇迹;我向您指点过路程,也告诉过您这家小饭馆的地址以及可以在这儿找到我的时间,您记得吗?”

“是的,我是赌棍。”

“我觉得,您是在知道了我能够有您所谓自己的见解之前来找我的。”拉斯柯尔尼科夫说。

“那么,您挨过揍?”

斯维德里加依洛夫的情绪显然是兴奋的,但只有几分;他只喝了半杯酒。

“挨过揍。那又怎样呢?”

“这已经够了。”

“哦,那么您可以要求决斗……总的说来,您倒很活跃。”

“没有别的话了吗?”

“我不反对您的看法,此外,我也不是擅长哲学的。我坦白地对您说吧,我多半是为了女人而赶到这儿来的。”

“你们这些人都有这个脾气!”斯维德里加依洛夫哈哈大笑起来。“即便心里也相信奇迹,但却矢口否认!您不是说,‘也许’不过是偶然的巧合。这里的人都不敢发表自己的见解,罗季昂·罗曼诺维奇,您想象不到吧!我指的不是您。您有自己的见解,也不怕有自己的见解。正是由于这个缘故,您才引起了我的好奇心。”

“一安葬玛尔法·彼得罗夫娜,您就赶来了?”

“因为这也许是一个偶然的巧合。”

“正是这样,”斯维德里加依洛夫带着令人感动的坦率微微一笑,“那又怎么样呢?您大概以为,我这样谈女人是不道德的吧?”

“您为什么不直截了当地说,这是奇迹!”

“您的意思是,我是不是认为生活腐化是坏事?”

“我上您那儿去找过您了,”拉斯柯尔尼科夫开口说,“但是不知为什么,现在我突然从干草市场折回到某大街上来了!我从来不拐到这儿来,也不走这条路。我总是从干草市场向右拐弯。而且上您那儿去也不走这条路。我只拐个弯,原来您在这儿!这真奇怪!”

“生活腐化!原来您是这个意思!可我按顺序来回答您,首先一般地谈谈女人;您知道,我爱说空话。请您告诉我,我为什么要克制自己?我既然爱女人,那我为什么要抛弃女人呢?至少有些事情可做做。”

“随您的便,我不是给您喊的。卡佳,喝吧!今天不要再唱了,你走吧!”他给她满满地斟了一杯酒,并拿出了一张黄色的钞票[1]。卡佳像一般妇女喝酒一样,也就是说,把一玻璃杯酒接连地用二十来口喝光了。她拿了钞票,并吻了一下斯维德里加依洛夫很严肃地让她吻的手,便走了。那个少年带着手风琴,也跟着她慢腾腾地走出去了。这两个人是从大街上被带进来的。斯维德里加依洛夫在彼得堡还没有住上一个星期,可是他周围的一切已经具有古代族长的遗风了。堂倌菲里普也已经是他的“熟人”了,非常巴结他。通大厅的门上了锁;这个小房间像是自己的家,斯维德里加依洛夫也许成天逗留在这儿。这家小饭馆很脏,是一家下等饭馆,连二等饭馆也够不上。

“那么您在这儿不过想过腐化生活!”

“我不喝酒。”拉斯柯尔尼科夫说。

“想过腐化生活,那又怎么样呢!您老是惦记着腐化生活。至少我喜欢直截了当地提问题。在这种腐化生活中至少有一种永远不变的东西,它甚至是以天性,而不是以幻想为基础的;这是存在于血液中的东西,像一块经常燃烧着的煤,永久地燃烧着,还要燃烧很久,而且随着年龄的增大而越烧越旺,大概不会很快就熄灭的。您可同意,就某一点说,这怎么不是一项工作呢?”

“喂,菲里普,拿一杯来!”斯维德里加依洛夫喊道。

“这有什么可高兴的?这是一种病,危险的病。”

姑娘立刻停住了,恭恭敬敬地等待着。她唱的也是一支押韵的下等歌曲,脸上的神色是严肃而恭敬的。

“啊,原来您是这个意思?我同意这是一种病。凡是过了度的都是病——而在这样的事情上一定会过度——但首先各人的情况不同;其次,不用说,一切事情都要有个分寸,要有节制,虽然这是下流的,可是有什么办法呢?如果不在这方面寻欢作乐,我也许会拿手枪自杀。我有同样的想法:一个规规矩矩的人应该不怕寂寞,可是……”

“够了!”拉斯柯尔尼科夫一跨进门,斯维德里加依洛夫就叫她停止。

“您会用手枪自杀吗?”

他在一个跟大厅毗连的很小的后房间里找到了他,有个小窗可以望见大厅,大厅里摆着二十张小桌,几个歌手一个劲儿声嘶力竭地在合唱,有商人、官吏和许多各色各样的人在喝茶。从那儿传来了打台球的声音。在斯维德里加依洛夫面前的那张小桌上摆着一瓶开过的香槟和一只盛着半杯酒的玻璃杯。在小房间里还有一个带了一架小型手风琴的少年街头乐师和一个体态健美、脸颊红润的姑娘,她那条子花裙掖在腰里,头上戴了一顶系着带子的蒂罗尔式帽子。她是个卖唱的姑娘,约莫十八岁,用相当嗄哑的低沉的胸音,在手风琴伴奏下唱歌,唱着一支下等歌曲,尽管别的房间里在合唱……

“哎呀!”斯维德里加依洛夫厌恶地阻止道,“请您别谈这个啦,”他赶忙加了一句,甚至不像从前那样吹牛了。连他的神色似乎也变了。“我承认有这个不可原谅的弱点,可是有什么办法呢:我怕死,不喜欢人家谈死。您可知道,我有点儿像神秘派[2]!”

拉斯柯尔尼科夫登楼上小饭馆去了。

“啊!玛尔法·彼得罗夫娜的鬼魂!怎么,还常常出现吗?”

“喂,喂!如果您要来,那就上来吧;我在这儿!”他从窗口叫喊道。

“别提鬼魂啦;在彼得堡还没有出现过;去它的!”他流露出一副恼怒的神情喊道,“不,咱们还是谈谈这个吧……不过……嗯!哎呀,时间不多了,我不能很久地同您待在一起。很可惜!我本想告诉您一件事。”

拉斯柯尔尼科夫在这个时期里,在这一个月当中,已经精疲力竭,现在他甚至只有一个办法去解决这样一些问题:“那就把他杀死,”他思忖道,心里涌起了冷酷而绝望的感觉。他心头感到了沉重的压抑;他在街心站住了,朝四下望望:他走着哪条路,上哪儿去啊?他是在某大街上,离他经过的干草市场有三十或四十步路。左面的一所房屋的二楼是一家小饭馆。全部窗子都开着;从打窗前走过的人影看来,这家小饭馆里挤满了人。大厅里歌声荡漾,黑管吹出悠扬的调子,提琴在演奏,土耳其鼓敲得咚咚响。也传来了一阵妇女的尖叫声。他本想折回,同时心里觉得很奇怪,为什么又回到某大街上来了。小饭馆尽头的窗子都开着,突然间他在一扇窗子里看见了斯维德里加依洛夫,他靠窗口坐在一张茶桌旁,嘴里叼着一个烟斗。这使他不觉大吃一惊,几乎惊呆了。斯维德里加依洛夫注意地望着,默然打量着他,这也立刻使拉斯柯尔尼科夫感到惊讶:斯维德里加依洛夫似乎想站起来,打算在没有被发觉之前赶快悄悄地溜走。拉斯柯尔尼科夫立刻装出一副仿佛没有看见他的样子,沉思地望着一边,但是还在打眼梢注视着他。拉斯柯尔尼科夫慌得心怦怦直跳。果真如此:斯维德里加依洛夫显然不愿让人看见。他从嘴里拿出烟斗,已经想要藏起来;可是,他站起来推开椅子后,大概忽然发觉拉斯柯尔尼科夫看见了他,而且还注意着他。他们之间发生了一幕同他们在拉斯柯尔尼科夫家里初次见面时一样的情景,当时拉斯柯尔尼科夫还在睡觉。斯维德里加依洛夫脸上浮现出狡狯的微笑,笑容越来越扩大。双方都知道,他们都看见了对方,并且彼此注视着。斯维德里加依洛夫终于放声大笑起来。

“您有什么事啊,去找女人吗?”

不管怎样,必须尽快去见斯维德里加依洛夫,他暗自拿定了主意。谢天谢地,他需要知道的不是详情细节,而是事情的实质;但是,如果斯维德里加依洛夫对杜尼雅不怀好意,只要他做得到,那就……

“是的,去找女人,一个意想不到的机会……不,这我可不想谈。”

这个念头有时甚至在梦中也使他苦恼着,但是像现在他去找斯维德里加依洛夫的时候那样清楚地在他的头脑里出现,还是第一次。光是这个念头已经使他闷闷不乐,怒火直冒。第一,既然一切都已经发生了变化,连他自己的情况也变化了,他应该立刻把这个秘密坦白地告诉杜涅奇卡。也许应当去自首,以免杜涅奇卡采取某种轻率的行动。那封信呢?今天早晨杜尼雅接到了一封信!在彼得堡有谁会写信给她呢?(难道是卢仁吗?)不错,拉祖米兴在那儿保镖;但是拉祖米兴什么也不知道。或许也应该向拉祖米兴坦率地说出?拉斯柯尔尼科夫极其厌恶地这么想。

“那么这个环境的肮脏对您不发生影响了吗?您已经无力自拔了吗?”

这些天,在拉斯柯尔尼科夫的头脑里还经常闪现着一个念头,他因此异常不安,虽然他甚至努力驱除这个念头,因为这个念头使他很痛苦!他有时觉得:斯维德里加依洛夫老是在他身边打转,而且现在还在他身边打转;斯维德里加依洛夫知道了他的秘密;斯维德里加依洛夫对杜尼雅是有企图的。如果他现在还在她身上打什么主意呢?差不多可以肯定地说,他还在打主意。如果现在因为知道了他的秘密而可以要挟他,那么他会利用这个机会来对付杜尼雅吗?

“您也希望获得这种力量吗?嘿—嘿—嘿!罗季昂·罗曼内奇,刚才您真使我奇怪,虽然我早已知道,一定是这么回事。您向我大谈腐化生活,大谈美学!您是个席勒,您是个理想主义者!不用说,这一切一定是这样。如果不是这样,那才怪。但是实际上这到底是叫人奇怪的……哎呀,很可惜,时间不多了。所以您本人就是一个十分有趣的角色!顺便问问:您喜欢席勒吗?我倒非常喜欢他。”

但是他们有什么共通的地方呢?甚至他们所干的坏事也不可能是一样的。何况这个人使人很讨厌,他的生活显然异常腐化,一定是个滑头和骗子,也许还很毒辣。人家都在这样议论他。不错,他设法安置了卡杰琳娜·伊凡诺夫娜的孩子们;但是谁知道,这有什么目的?有什么动机?这个人总是有所打算,有所企图的。

“可您真是个吹牛大王!”拉斯柯尔尼科夫带几分厌恶的情绪说。

然而他还是急匆匆地找斯维德里加依洛夫去了;他是不是希望从他那儿得到新消息、指示或逃跑的方法?真是抓住一根稻草不放!是不是命运,是不是什么本能使他们两个人结合在一起?也许这不过是疲劳和绝望;也许他需要的不是斯维德里加依洛夫,而是另一个人;而斯维德里加依洛夫不过偶然在这儿出现。索尼雅呢?他现在去找索尼雅干什么?再去乞求她的眼泪吗?但是他觉得索尼雅很可怕。在他看来,索尼雅是个不可挽回的判决,是个不可改变的决定。现在——不走她的路,就得走他的路。特别是在这个时刻,他不能去见她。不,去试试斯维德里加依洛夫不是更好吗:这是个什么样的人呢?他心里不能不承认,由于某个缘故,他仿佛当真早已需要这个人了。

“唉,老天为证,我可不是这样的人!”斯维德里加依洛夫哈哈大笑着回答道,“不过,我不争辩,就算我是个吹牛大王;但是为什么不吹牛,如果这对别人没有害处。我在乡下跟玛尔法·彼得罗夫娜同居了七年,所以,现在碰到像您这样一个聪明人——聪明而又饶有趣味的人,我真高兴聊聊。此外,我喝了这半玻璃杯酒,酒力已经有几分发作了。重要的是,有一件事情使我惊惶不安,可我……不想谈这件事……您上哪儿去?”斯维德里加依洛夫忽然惊愕地问。

啊,这一切使他多么厌烦啊!

拉斯柯尔尼科夫站起来了。他感到又难受又窒闷,觉得在这儿有点儿拘束。他亲眼看到了,斯维德里加依洛夫是世间一个最浅薄的和最卑鄙的恶棍。

既然已经发生了这样的事,现在值不值得花费力气去克服这一切新的微不足道的困难呢?比如说,值不值得花费力气设法不让斯维德里加依洛夫去见波尔菲里;值不值得为一个斯维德里加依洛夫而去研究、打听和浪费时间!

“哎——哎呀!请坐,待一会儿吧,”斯维德里加依洛夫恳求说。“您无论如何要叫杯茶喝喝。请坐下,好吧,我再也不说废话了,也就是说,我再也不谈自己的事了。我要告诉您一件事。如果您要听,我就告诉您,有个女人怎样,照您的说法,‘救了’我?这甚至将是对您的第一个问题的答复,因为这个女人就是令妹。可以对您谈谈吗?而且咱们可以消磨些时间。”

现在,直到现在他还是觉得他不会去的。为什么?理由他可说不上来;但是,如果他说得出理由,那么现在他就不必为这件事而大伤脑筋。这一切使他苦恼着,同时他也顾不上这个了。奇怪的是,也许这种情况谁也不会相信,但是他对自己迫在眉睫的当前命运似乎不大关心,简直是漫不经心。还有一件重要得多的、异常重要的事也使他苦恼着。这是一件有关他本人的事,而与别人不相干;但这是另一件事,也是一件重要的事。此外,他还感到精疲力竭,虽然这天早晨他的思考力比这些天要好得多。

“您讲吧,可我希望,您……”

但是,假如还没有去过,那么他会不会上波尔菲里那儿去呢?

“啊,请您放心!而且连阿夫多季雅·罗曼诺夫娜到底也使得——我这样的一个品德恶劣而又浅薄的人感到极大的尊敬。”

就他所能判断的来说,他敢起誓——不,他没有去过!他想了又想,回想起波尔菲里来找他的情景,于是他恍然明白了:不,他没有去过,他当然没有去过!

[1] 票面1卢布的纸币。

在路上,有一个问题特别使他苦恼:斯维德里加依洛夫去找过波尔菲里没有?

[2] 指相信超自然的、神秘的力量的人。

他急匆匆地找斯维德里加依洛夫去了。他对这个人能指望什么呢——他自己也不知道。但是这个人对他有一种潜在的权力。一经意识到这点,他就心神不定了,何况现在时机已经成熟了。