拉斯柯尔尼科夫默然拿了几张德文论文,并拿了三个卢布,一言不发地走了。拉祖米兴惊讶地望着他的背影。可是拉斯柯尔尼科夫已经走到第一条街上,忽然折回去,又上楼来到拉祖米兴的家里,把那几张论文和三个卢布放在桌上,还是一言不发地走了。

“你等一等,扫烟囱工人[2]!你完全疯啦!一切都随你的便,不关我的事。你要知道,我也不教书了,而且我也不喜欢教书。旧货市场里有个叫赫鲁维莫夫的书商,他也可以说在搞教育工作。现在我可不愿意把这项工作去换五个富商家里的教书工作。赫鲁维莫夫从事出版工作,发行自然科学书籍,销路很广!单是书名就很值钱!你老是说我是傻瓜!老天为证,老兄,还有比我更傻的呢!现在他也投合潮流了。他自己一点不懂,当然是我鼓励他。这是两印张多些的德文原作,我认为,这是最浅薄的胡扯:总而言之,讨论妇女是不是人的问题?当然啰,郑重地证明妇女是人。赫鲁维莫夫准备出版这本关于妇女问题的著作;我正在翻译,他将把这两印张半的原作排成六印张。加上半页最吸引人的书名,每本定价半卢布。一定畅销!我的稿酬是一印张六个卢布,就是说,全部稿费十五卢布,我已经预支了六个卢布。搞完这个工作,我们还要翻译一本论述鲸鱼的书,然后从《忏悔录》[3]第二部中摘录一些最无聊的废话,翻译出来。有人告诉赫鲁维莫夫说,卢梭是拉吉舍夫[4]式的人物。我当然不反对,管他妈的!你要不要翻译《妇女是不是人?》这篇文章的第二印张?如果你愿意翻译,那么你此刻就把原文带去,笔和稿纸都拿去——这些东西都免费供给,再拿三个卢布去,因为我已经预支了稿费,第一印张和第二印张都预支了,所以你可分得三个卢布。你译完一印张,还可以拿三个卢布。我还得向你声明,请你别以为我帮了你的忙。相反地,你一进来,我就想,你会对我有所帮助的。第一,我不大懂正字法;第二,我的德文有时简直不行,所以与其说我在翻译,倒不如说我在写作,并且还以此自慰:这样会更好些。天晓得,说不定,这不是更好些,而是更糟些……你搞不搞呢?”

“你发酒疯啦,还是怎的!”拉祖米兴嚷道,终于恼火了。“你干吗演滑稽剧!我也被你弄糊涂了……见鬼,你回来干吗?”

“好,我告诉你吧:我来找你,是因为除了你以外,我没有相熟的人,谁肯帮助我……开始……因为你为人最好,我的意思是你懂事些,有判断力……可现在我明白了,我什么也不需要,你听见吗,我根本不需要……别人的帮助和同情……我自己……独个儿……哦,够啦!别管我!”

“我不要……翻译……”拉斯柯尔尼科夫嘟嘟囔囔说着,下楼去了。

“那么你来干什么!你是不是发傻脾气?这……几乎是侮辱人。我不让你这样走。”

“那么你要干什么?”拉祖米兴在楼上喊叫。拉斯柯尔尼科夫一言不发,继续跑下楼去。

“不必啦!……”他重说了一遍,又把手挣脱出来。

“喂,你这个家伙!你住在哪儿?”

“你别走,别走,怪脾气!”

没有得到回答。

“再见!”他忽然告别,往门外走去。

“去你的!……”

“不,我没有神志不清……”拉斯柯尔尼科夫从沙发榻上站起来。他上楼来找拉祖米兴的时候,没有想到他会见到他的朋友。现在一见到他,刹那间就想到,他眼下最不愿意跟世界上任何人接触。他直冒火。一跨进拉祖米兴家的门,他就恨透了自己。

可是拉斯柯尔尼科夫已经走到了街上。在尼古拉耶夫桥上,遇到了一件使他大为不快的事,他的神志又清醒过来。一辆四轮马车驶过来,车夫向他叫喊了三四遍后,在他背上猛抽了一鞭,因为他险些儿被马踩死。车夫的鞭子抽得他恼火了,他跳开了,让到栏杆旁边(不知为什么,他在桥当中行走,这是车道而不是人行道),他愤怒得咬牙切齿。不消说,四周爆发出一阵笑声。

“你知道吗?你说话神志不清!”拉祖米兴说,一边定睛地观察他的脸色。

“活该!”

“不必,”他说,“我来……是因为我没有书教了……我想要……但我并不想教书……”

“一个扒手。”

“你病得很厉害,你知道吗?”他要按他的脉搏;拉斯柯尔尼科夫挣脱了手。

“当然是假装喝醉,故意钻到车轮底下去;你就得对他负责。”

“你怎么弄得这个样儿?老兄,你是我们朋友中间一向穿得最好的,”他补充说,一边看拉斯柯尔尼科夫身上那破烂的衣服。“请坐,你大概累了!”当拉斯柯尔尼科夫倒在一张比他自己的坏得更厉害的漆布面土耳其式沙发榻上时,拉祖米兴忽然发觉他的客人病了。

“他们是干这一行的……老兄,他们是干这一行的……”

“是你呀?”他叫喊起来,一边上上下下打量进来的朋友;接着他不说话了,吹起口哨来。

可是他站在栏杆旁边的时候,还是莫名其妙地愤然望着那辆疾驶而去的四轮马车,一边揉着背;他忽然觉得,有个人把钱塞在他手里。他一看,原来是个上了年纪的商人太太,她包着头巾,脚上穿一双羊皮鞋,跟她一起还有一个女郎,这个姑娘戴着帽子,打一顶绿阳伞,大概是她的女儿。“拿吧,年轻人,看在基督的分上。”他拿了钱,她们就走了。一个二十戈比的银币。她们看他的衣服和外表,很可能把他当作一个在街上求乞的叫花子。给他二十戈比的银币,这大概是因为他挨了鞭子,这一鞭引起了她们的怜悯。

拉祖米兴在家里,待在他的斗室里。这时他正在工作,写东西。他亲自来开门。他们已经有四个月没有见面了。拉祖米兴坐着,穿了一件已经破烂的睡衣,光脚上穿了一双便鞋,头发蓬乱,脸没有刮过,也没有洗过。他脸上露出惊讶的神色。

他把这个二十戈比的银币紧紧地握在手里,走了十来步路,脸转向涅瓦河,朝皇宫望去。天空没有一丝云彩,河水几乎是浅蓝色的,在涅瓦河里,这是很少见的。大教堂的圆顶光彩夺目,不论从哪里看这个圆顶,都没有像站在这儿离钟楼二十来步路的桥上看得清楚;透过洁净的空气,连它的每种装饰都可以看得清清楚楚。挨了鞭子的疼痛消失了,拉斯柯尔尼科夫也把挨了鞭子的事忘了;一个不安的、模模糊糊的念头现在完全占据了他的心灵。他站着,久久地、目光定定地望着远方;这个地方他特别熟悉。从前到大学里去上课的时候,他常常——多半是在回家的时候——也许有过百来次,在这个地方停下来,凝眸看这片确实很壮丽的景色,而且每次几乎都有一种模模糊糊的、不可解释的印象使他惊讶。这片壮丽的景色常常在他心里引起一种无法解释的凄凉感。在他看来,这个华丽的画面是静寂的、毫无生气的……由此产生的令人难受的和谜一般的印象每次都使他感到纳罕,因为对未来缺乏自信心,他现在便不去解释它了。现在他忽然清楚地想起了自己以前的那些疑问和那些困惑莫解的事。他觉得,他现在不是偶然地想起那些疑问和那些困惑莫解的事。单是这一点就使他感到奇怪而且不可思议:他竟然和从前一样又站立在那个地方!仿佛当真以为他现在能够思考那些问题了,并且又和从前一样,对还在不久前发生过兴趣的那些旧论题和那些情景又感兴趣了……他甚至觉得这几乎是令人可笑的,同时他的胸口却被压抑得发痛了。现在他觉得,一切往事、以前的各种想法、以前的各种问题、以前的各种论题、以前的各种印象和那片景色,还有他本人和一切的一切……在下边的一个深渊里,在脚底下约略可见的地方隐没了。他觉得,他似乎腾空而起飞往什么地方去了,而一切东西都在他的视野里消失了……他不知不觉地做了个手势,蓦地感觉到被紧紧地捏在拳头里的那个二十戈比的银币。他摊开手,凝视了一下这个银币,手一挥,就把这个银币扔入了水里;接着他掉转身子走回家去了。他觉得,这当儿他仿佛拿了一把剪刀,把自己跟一切人和一切往事截然剪断了。

他上五楼去找拉祖米兴。

他回到家里已经是黄昏时分,因此,足足走了六个钟头。他是从哪儿回家的,怎样回家的,他一点儿都记不得了。他脱去衣服,像一匹被骑得精疲力竭的马儿,浑身发抖,往沙发榻上一躺,把大衣拉过来盖在身上,立刻就迷迷糊糊地沉入了睡乡……

他走到小涅瓦河的堤岸上,突然在瓦西里岛上的一座桥旁边站住了。“哦,他就住在这儿,住在这所房子里,”他心里想,“这是怎么回事,我无意中又来到了拉祖米兴的家!又和上次一样……这倒很有意思:我自愿来的呢,还只是顺便走到这儿?这反正一样;我说过……前天……我说过,在——以后另定日期去找他,所以我是要来的!我现在似乎也不能进去……”

天色已经十分昏暗,这时,他被一阵可怕的叫喊声惊醒了。天哪,这是一阵什么叫喊声啊!一阵阵那么不自然的声音,那样的哀号、狂叫、咬牙切齿声、眼泪、殴打和谩骂,他还没有听见过,也没有看见过。他也想象不出这样的残暴和这样的狂乱。他恐惧地支起半截身子,坐在床上,不时呆呆地发愣,心里很痛苦。可是打架、哀号和谩骂声却越来越闹了。现在他忽然听到女房东的声音,不觉猛吃一惊。她痛哭、尖叫、边哭边数落,匆忙地、急促地、不连贯地,所以弄不清楚她在哀求什么——当然在哀求别再揍她,因为她在楼梯上遭到了毒打。由于愤怒和发狂,揍她的人的声音变得那么怕人,听起来只是一片嘶哑声,但这个揍她的人也还在说什么,也说得很快,含糊不清,急不可耐,上气不接下气。拉斯柯尔尼科夫忽然像一片树叶子般地哆嗦起来:他听出了这个声音;这是伊里亚·彼得罗维奇的声音。伊里亚·彼得罗维奇在这儿殴打女房东!他用脚踢她,把她的头朝楼梯上猛撞——这是很清楚的。从各种声音中,从号叫和殴打声中就可以听出来!这是怎么回事啊,天翻地覆了吗?他听见人们从各层楼,打楼梯跑来了;传来了说话声和叹息声,他们都跑上来了,叩门了,把门哗啦打开了,跑到一起来了。“但这是为什么呢,为什么呢……怎么会有这样的事!”他重说了一遍,当真以为自己发疯了。可是,不,他听得太清楚了!……那么,他们马上要上他这儿来了,如果是这样,“因为……一点不错,全是由于那件事……由于昨天的……天哪!”他想把门钩扣住,但抬不起手来……那有什么用呢!恐惧好比冰块包围住了他的心,使他痛苦,使他麻木了……但是这阵喧闹声大约持续了十来分钟,终于渐渐地沉寂了。女房东哼叫着,呻吟着。伊里亚·彼得罗维奇还在威吓,还在辱骂……可是他终于好像安静下来了;已经听不见他的声音了。“难道他走了吗!天哪!”不错,女房东也走了,她还在哼叫,还在哭……她的门砰地关上了……人散去了,打楼梯回到各自的屋子里去了。他们叹息着、争论着、互相呼喊着,一会儿把话说得很响,像在叫喊,一会儿又压低到像在窃窃私语。人一定很多,整座房子里的人差不多都跑来了。“可是,天哪,哪会有这样的事!他为什么,为什么到这儿来!”

“这是因为我病得很厉害的缘故,”末了,他闷闷不乐地断定说,“我把自己弄得很痛苦,我折磨着自己,我不知道该怎么办……昨天,前天,在这一段时间里,我一直自寻烦恼……等到我恢复了健康……我就不会自寻烦恼了……可是我不能恢复健康,怎么办?天哪!我多么讨厌这一切啊!……”他不停地往前走。他非常想解解闷儿。但他不知道怎么办,怎样着手。一种从未有过的、不可克制的情感几乎越来越强烈地时刻控制着他:这是他对所遇到的一切人和周围的一切事物所发生的反感,一种无限的、几乎是生理上的、顽强的、愤怒的、憎恨的反感。他觉得,他所遇到的一切人都是可恶的——他们的脸、他们的举止和他们的行动都是叫人讨厌的。如果有人跟他谈起话来,他当真会啐他的脸,或者咬他一口……

拉斯柯尔尼科夫浑身软弱乏力,倒在沙发榻上,但已经不能合眼了;他躺了约莫半个钟头,心里痛苦非凡,并且吓得要命,真受不了呀,这么大的惊吓他是从来没有经受过的。忽然有一道亮光照亮了他的斗室;娜斯塔西雅拿了一支蜡烛,端着一盘汤走进来了。她仔细地把他打量一下,看见他不在睡觉,就把蜡烛放在桌上,摆开端来的东西:面包、盐、一只盘子和一把匙子。

对呀,就是这样;正是这样。其实他先前也知道这一点,他压根儿没有把这当作一个新的问题;他在夜里决定把这些东西扔入水里的时候,他的决心是毫不动摇的、坚定的,仿佛应该如此,非这样干不可……是呀,他完全了解而且牢记着这一点;他差不多昨天就作出这个决定了,是在他坐在衣箱上,从衣箱里拿出那些盒子的时候决定的……可不是这样!……

“你大概有一天多没吃东西了吧。你身上在发热,可是整天在外面闲逛。”

“如果你干这件事当真是一种蓄意的行为,而不是由于一时糊涂,如果你当真抱着一个明确的、坚定不变的目的,那你为什么直到现在连那个钱袋里藏着什么东西也没有瞧过一眼呢?你为什么连你拿到了些什么东西,为了什么而忍受种种痛苦,并且有意识地去干这种卑鄙龌龊和下流的勾当也不知道呢?可是现在你要把这个钱袋连同所有东西都一股脑儿扔入水里,而这些东西你看也没有看过一眼……这到底是怎么回事啊?”

“娜斯塔西雅……他们为什么揍女房东?”

他忽然站住了;一个新的、完全意料不到的、但异常简单的问题一下子把他弄糊涂了,并且使他痛苦不堪。

她定睛地看了他一眼。

“见鬼!”他在勃然大怒之下忽然想道,“如果开始了,那就开始吧。去它的,去它的新生活!天哪,这是多么愚蠢啊!……今天我说了多少谎话,干了多少卑鄙的事啊!刚才我多么卑鄙地向这个最可恶的伊里亚·彼得罗维奇拍马献媚!其实这也都是胡言乱语!我应当瞧不起他们这些人,我也应当痛恨我这种摇尾乞怜的行为!大错特错!大错特错!……”

“谁揍过女房东?”

他边走边心不在焉地愤然四下望望。他的全部思想现在环绕着一个重要的问题而活动着——他自己也感觉到,这当真是个很重要的问题,而现在,正是现在他的确面临着这个重要的问题——两个月来,这甚至还是头一次。

“刚才……半个钟头以前,伊里亚·彼得罗维奇,副局长,在楼梯上……他为什么毒打她?……他来干什么?……”

于是他走出院子,朝广场走去。一阵强烈的、好容易被抑住的喜悦又像不久前在警察局里一样,刹那间把他攫住了。“罪证消灭了!有谁,有谁会想到往这块石头底下去寻找?这块石头说不定从盖房子的时候起就放在这儿了,而且还要放置许多年呢。即使被人找到了:谁会想到是我干的?事情结束了!罪证消灭了!”他笑起来了。是的,他后来记得,他的这阵笑声是神经质的、轻微的、听不见的,他穿过广场时,他的笑声一直没有停止过。可是当他走上前天偶然碰到那个姑娘的K林荫大道时,他的笑声忽然中止了。他的脑海里出现了另一些念头。他忽然觉得,他现在很不愿意打那条长椅跟前经过,那个姑娘离去后,他曾经坐在那里拿不定主意;他也很不愿意再碰见那天被拿去了二十戈比的那个小胡子:“去他的!”

娜斯塔西雅拧紧了眉头,默然看着他,这样地看了很久。他被看得不高兴起来,甚至感到害怕了。

他弯下腰,两手紧紧地抱住了石头上部,用足力气把石头翻了过来。石头下面已经压成了一个不大的凹坑:他立刻把袋里的东西都扔入了凹坑里。钱袋放在面上,但凹坑还没有填满。接着他又抱住石头,一下就把石头扳回来了,石头恰好扳回到原处,只是稍微搁得高了点。他扒拢了泥土,用脚将四边踩平,不留一点痕迹。

“娜斯塔西雅,你干吗不说话?”末了,他有气无力地怯生生地说。

他又朝四下看了看,已经把一只手伸入了口袋里。这当儿他无意间在外墙跟前,在大门和槽之间一俄尺宽的地方,发现一块没有凿过的大石头,大概有一普特半重,紧靠着那堵临街的石墙。这堵墙的外面就是大街和人行道,听得见行人匆匆地走过的脚步声,这里常常有不少行人经过。可是在大门外谁也看不见他,除非有人从街上进来,但这是很可能的,所以得赶快进行。

“这是血。”她终于轻轻地回答道,仿佛在自言自语。

“血!什么血!……”他嘟哝说,脸发白了,向墙壁挨过去,娜斯塔西雅还在默默地打量他。

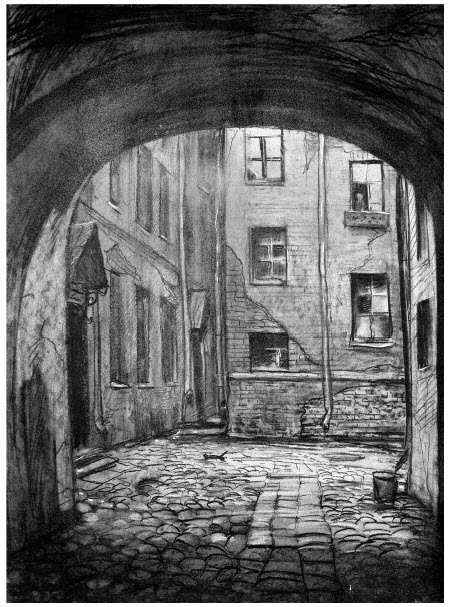

但命运不让他往岛上去,事情发生了变化:他从В大街往广场走去,忽然看见左首有个院子的入口,这个院子围着没有门窗的墙。在大门入口右首,与一所四层楼房贴邻的那堵没有粉刷过的、也没有门窗的墙延伸到院子里很远的地方。左首,也是从大门口起,有一道板墙跟这堵墙平行,深入院子有二十来步远,然后折向左边。这是个冷落、偏僻的地方,堆置着某些材料。再往前,在院子深处,从板墙后面露出了一座低矮的、熏黑了的石砌棚屋的角落,这显然是一个工场的一部分。这里大概是制造马车或钳工的工场,或是这一类的地方,差不多从大门口起,到处都蒙着大量乌黑的煤灰。“在这儿随便什么地方扔下就走!”他忽然想起来。院子里一个人影子也不见,他溜进大门,恰好看见,靠近大门的板墙跟前有个槽(在有许多工人、手艺匠和马车夫等的房子里常常装着这样的槽),而在槽上面,就是在板墙上,用粉笔写了一句在这种场合所常见的俏皮话:“这里严禁站立。”[1]好极了,如果他进去站一会儿,这是不会引起疑窦的。“在这儿把所有东西扔成一堆,拔脚就走!”

“谁也没有揍过女房东。”她说,声音严厉而又坚决。他望着她,几乎喘不过气来。

他打В大街往涅瓦河走去;可是在路上,忽然头脑里又有了一个主意:“往涅瓦河去干吗?为什么要扔入水里?到一个很远的地方去不是更好吗?哪怕再往岛上去,在那儿某处,在一个偏僻的地方,在森林里的一丛灌木底下把这些东西埋藏起来,记住那株树。”虽然他觉得这时他无力作明确的判断,但他觉得这个主意准没有错。

“我亲耳听见的……我没有睡着……我坐着,”他更胆怯地说,“我听了很久……分局长来过……大家都上楼来过,房子里的住户全都跑来了……”

末了,他忽然想起来,往涅瓦河那边去不是更好吗?那儿人少,不大惹人注目,无论如何方便些,而重要的是离这儿远些。他忽然奇怪起来:他怎么会在这个危险的地方烦恼不安地徘徊了半个钟头,而不能早些想出这个主意来!他没有把事情考虑周到,而白浪费掉了半个钟头,这都是因为这个主意是在睡梦中、在神思恍惚中决定的!他不能把思想集中,并且丧失了记忆力,他知道这一点。得赶快决定啦!

“谁也没有来过。这是你身上的血在叫喊。血没地方流的时候,它就会凝结起来,于是你就胡思乱想了……你要吃东西吗?”

他在叶卡捷琳娜运河的堤岸上已经徘徊了半小时,或许更多些时间,好多次走到他所经过的河埠去察看。但他认为无法行事:不是有木筏停靠在河埠,就是有妇女在河埠洗衣服,或者有船停泊着,到处是人,而且在这儿堤岸上,从各处都可以看见他,从四面八方都可以看见他,发觉他:有人故意走下去,停住步,把什么东西扔入水里,这是令人可疑的。要是盒子不往下沉而浮在水面上呢?当然是这样。每个人都会看见的。他还没有往水里扔东西,大家碰到他,都已经这样看他,他们都这样打量他,仿佛只关心他一个人似的。“这是什么缘故呢,还是我自己的心理作用。”他心里想。

他不答理。娜斯塔西雅一直弯着腰站在他面前,目光定定地看着他不走。

这早已决定了:“把这些东西都扔到河里,在水里灭迹,那就没有事了。”这个主意他还在夜里神思恍惚中就决定了。他记得,那时他好多次想爬起来往外跑:“快些,快些,把这些东西全都扔掉。”可是扔掉这些东西似乎不很容易。

“给我喝些水吧……娜斯塔西尤什卡。”

他急匆匆地坚决地走了,虽然觉得精神失常,但人还是清醒的。他怕人跟踪,怕跟踪他的命令在半小时或一刻钟后会下达;因此无论如何得预先灭迹。他多少还有些力气,还有些判断力的时候……必须把事情办好。那么上哪儿去呢?

她下楼去了,过了两分钟,她回来了,拿来了一只带柄的白瓷杯,盛满了水;但以后的事情他不记得了。他只记得他喝了一口冷水,水从杯子里直淌到胸上。以后他什么也不知道了。

他把这些东西分放在大衣的各个口袋里和那只还留着的右边裤袋里,尽力藏得不惹人注目。他也拿了那只装满东西的钱袋,然后离开屋子。这会儿他甚至让门敞开着。

[1] 意思是禁止小便。

他跑到屋角,一只手伸到壁纸后面,开始把东西都掏出来,塞进口袋里。共有八件:两只小盒,里面装着耳环或这一类东西——他没有仔细看过;还有四只不大的上等山羊皮盒子。一条链子只用报纸包着。还有一个东西也用报纸包着,好像是个勋章……

[2] 意指他身上肮脏得像个扫烟囱的工人。

这就是他的家。平安无事,不见人影;没有人来查看过。连娜斯塔西雅也没有进去过。可是,天哪!他怎么把这些东西还藏在洞里?

[3] 《忏悔录》是让·雅克·卢梭(1712—1778)的一部自传性著作,作于18世纪70年代,这部著作在他逝世后才问世。

“要是已经搜查过了,那怎么办?要是我恰好在家里碰到他们,那又怎么办?”

[4] 亚·尼·拉吉舍夫(1749—1802),俄国哲学家、经济学家与作家,启蒙运动者。主张摧毁专制制度与农奴制。