斋期的最后几天和复活节周,他都卧病在医院里。病已经痊愈时,他记起了他还在发烧和昏迷中所做的梦。他在病中梦见,仿佛全世界遭了一场可怕的、闻所未闻、见所未见的鼠疫,这是从亚洲内地蔓延到欧洲大陆的。所有的人大概都要死亡,只有几个,很少几个特殊人物才能幸免。发现了一种侵入人体的新的微生物——旋毛虫,但是这些微生物是天生有智慧和意志的精灵。身体内有了这种微生物的人马上就会鬼魂附体,疯疯癫癫的。可是从来,从来没有人像这种病人那样把自己看作聪明而且坚信真理的人。从来没有人把自己的判断、自己的科学结论、自己的道德信念和信仰看作不可动摇的真理。成批的村庄、成批的城市和人民都被传染了,发疯了。大家都惶恐不安,互不了解。每个人都以为只有自己掌握了真理,看着别人而感到难受,捶打自己的胸膛,哭泣、痛心。他们不知道如何判断,对于什么是恶,什么是善的问题,意见不一。他们不知道,谁有罪,谁无辜。人们怀着一种无法理解的仇恨,互相残杀。他们调集了大批军队互相火并,可是军队还在行军途中,突然自相残杀起来,队伍乱了,战士们都互相殴斗,刺啊、砍啊、咬啊、吃啊。在所有城市里都成天警钟大鸣:召集所有的人,但是谁召集他们,召集他们来干什么,却无人知道,人心惶惶。日常的活计都停顿了,因为每个人都提出自己的意见,提出自己的改良计划,他们的意见都不一致;农业荒废了。人们在某处聚成一堆,大家同意干一件什么事,一致发誓:生死与共,决不分离——可是他们立刻干起完全违反刚才所建议的事来,彼此开始归罪于对方,互相殴斗和厮杀。发生了火灾和饥荒。所有的人和一切东西都毁了。瘟疫流行起来,蔓延得越来越广。全世界只有几个人能获救,这是几个纯洁的特殊人物,他们负有创造新的人种的新生活的使命,使大地更新和净化,但是谁也没有在什么地方见过这些人,谁也没有听到过他们的话语和声音。

还有一个问题他也没有解决:为什么他们都那么喜欢索尼雅?她并不奉承他们;他们都难得见到她,有时只在干活的时候才见着她;为了看看他,她常常上干活的地方去逗留一会儿。然而大家都已经认识她了,知道她是跟随他而来的,知道她怎样过着日子,住在哪儿。她没送过钱给他们,也没有特别为他们效劳过。只有一次,在圣诞节,她给监狱里的囚犯们送去了馅饼和白面包。但是他们和索尼雅之间逐渐建立起了某些更为密切的关系:她代他们给他们的亲属写信,并代他们把信寄出。他们的亲属上城里来,照他们的嘱咐,把带给他们的东西,甚至金钱都交给索尼雅。他们的妻子或情人都知道她,都来找她。当她到干活的地方去找拉斯柯尔尼科夫的时候,或者跟出发去干活的一批囚犯在路上相遇的时候,他们都脱帽向她招呼:“索菲雅·谢苗诺夫娜,妈妈,你是我们的母亲,温柔的、可爱的母亲!”那些粗野的、脸上刺了印的苦役犯对这个瘦小的女子说。她微笑着,向他们鞠躬行礼,大家都喜欢她对他们微笑,爱看她的步态,回过头来看她怎样走路,夸赞她,甚至夸赞她那瘦小的身材,甚至不知道夸赞她什么。他们害了病,甚至去找她治疗。

拉斯柯尔尼科夫所以感到苦恼,是因为这种荒谬的谵语这么令人悲怆和痛苦地在他心里萦回,以致在热病中所梦见的这一切情景那么长久地不能消失。已经是复活节后的第二周;是暖和而明朗的春天了,囚犯病室的窗子都打开了(窗子上都装了铁栅栏,看守在窗下巡逻)。在他患病期间,索尼雅只能在囚犯病房里探望过他两次;每次都必须请求批准,而这是很困难的。但她常常到医院院子里去,站在窗下,特别是在傍晚;有时只在院子里站立片刻,甚至老远望着囚犯病房的窗口。一天傍晚,差不多已经完全恢复了健康的拉斯柯尔尼科夫睡着了;醒来后,他无意中走到了窗前,突然远远地看见索尼雅站在医院大门口。她站着,仿佛等待着什么似的。这当儿仿佛有个什么东西猛扎了一下他的心窝,他不觉一怔,急忙从窗前走开了。第二天,索尼雅没有来,第三天也没有来;他发觉自己不安地在等她。他终于出院了。回到了监狱,囚犯们都告诉他,说索菲雅·谢苗诺夫娜病了,躺在家里,不能出来。

他从来不跟他们谈上帝和宗教,但是他们却要把他当作一个无神派加以杀害;他不作声,也不反驳他们。有一个苦役犯怒不可遏地向他猛扑过来;拉斯柯尔尼科夫沉着而默不作声地等着他:他没有扬过一下眉毛,脸上的肌肉也没有抖动过一下。看守赶紧把他和行凶的人们隔离了——要不然真的会发生流血惨剧。

他心里焦躁不安,托人去探问她的病。他不久就得知,她的病并无危险。索尼雅也知道他在惦念她,关怀她,就给他捎去了一张用铅笔写的便条,告诉他,说她的病好得多了,她不过稍微受了些凉,不久,不多久就会到他干活的地方去看他。当他读着这张便条的时候,他的心剧烈而痛苦地跳动着。

“你是个无神派!你不信上帝!”他们向他吆喝道,“应该杀死你。”

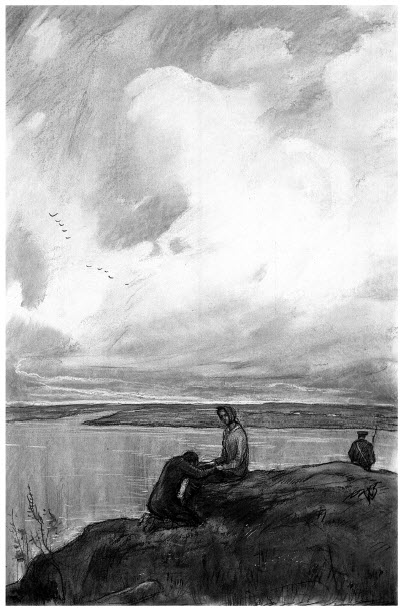

又是一个晴朗而暖和的日子。大清早,六点钟,他到河岸上干活去了。在那儿一座棚子里砌了一个烧雪花石膏的窑,他在那儿捣石膏。去那儿干活的共有三个人。一个囚犯同看守一道上要塞领什么工具去了;另一个囚犯准备着木柴,并把它们堆在窑里。拉斯柯尔尼科夫从棚子里走了出来,往岸边走去,坐在棚子旁边一堆圆木上面,开始眺望那条宽阔、荒凉的河流。从高高的岸上望去,周围一片广大的土地尽收眼底。一阵歌声远远地从对岸飘来,隐约可闻。那儿,在一片沐浴在阳光里的一望无际的草原上,牧民的帐篷像一个个隐约可见的黑点。那里是自由的,居住着另一种人,他们同这儿的人完全不一样,在那儿时间仿佛停滞不前,仿佛亚伯拉罕的时代[2]和他的畜群还没有过去。拉斯柯尔尼科夫坐着,目不转睛地凝望着,他的心思进入了梦境和深思中;他没有想什么,但是一种忧虑使他不安而又痛苦。

大斋期[1]第二周轮到他跟同牢房的许多囚犯一起去戒斋。他同别的囚犯们一起上教堂做祷告去了。他自己也不知道为了什么——有一次竟然发生了争执;众人都动怒起来,一齐攻击他。

索尼雅忽然在他身边出现了。她悄悄地走到了他跟前,在他旁边坐了下来。时间还很早哪。清晨的寒气还没有消散。她披了一件寒碜的、带风帽的旧斗篷,扎着一块绿头巾。她还是病容满面,消瘦、苍白、清癯。她亲切而愉快地对他微微一笑,像往常一样,怯生生地向他伸过手去。

“你是个老爷!”他们对他说,“你带着斧头去的吧;这压根儿不是老爷干的事。”

她总是怯生生地向他伸过手去,有时甚至根本不跟他握手,仿佛害怕他会拒绝她似的。他总是好像厌恶地握她的手,仿佛见到她,总是觉得不愉快似的。她来看望他的时候,他有时顽固地一言不发。有时她非常怕他,怀着沉痛的心情回去了。可是现在他们的手不分开了;他倏地瞥了她一眼,一句话也没说,埋下眼睛尽望着地上。只有他们两个人,没有人看见他们。这当儿看守掉转脸去了。

他本人也不是受人欢迎的,他们都对他敬而远之。后来他们甚至对他发生了恶感——为什么呢?原因他可说不上来。那些罪比他严重得多的人都鄙视他,嘲笑他,嘲笑他犯罪。

这是怎样发生的呢,他自己也不知道;可是突然仿佛有个什么东西攫住了他,仿佛把他扔到了她的脚边。他哭了起来,抱住了她的双膝。在开头一刹那间,她吓得要死,面无人色。她跳开了,望着他,哆嗦起来。但是,在那一刹那间,她立刻全都明白了。在她眼睛里闪射出无限幸福的光辉;她明白了,她已经毫不怀疑了,他爱她,无限深挚地爱她,这个时刻终于到来了……

当然,在监狱里他周围的人们中间,他没有看到的事情还很多呢,而且他压根儿不愿看到。他似乎眼睛朝下过着日子;他极其厌恶地不忍看。但是有许多事情到底使他感到了惊奇,他似乎不由地注意到了他先前没有猜想到过的事情。总之,使他最感惊奇的是,他和这些人中间横着一条不可逾越的鸿沟。他和他们似乎不是同一类的人。他和他们彼此互不信任,并以仇人相见。他知道并了解这种隔阂的一般的原因:但是这些原因还不是真的这么深刻而且显著的时候,他决不肯承认。在狱中也有一些波兰籍流放犯,他们都是政治犯。这些波兰籍流放犯简直把那些人看作无知的奴仆,并且瞧不起他们;可是拉斯柯尔尼科夫却不能这样看待他们:他清楚地看到,这些无知识的人在许多方面都要比这些波兰人聪明得多。这里也有俄罗斯人——一个前军官和两个神学校学生,他们也十分鄙视这些人;拉斯柯尔尼科夫也清楚地看出了他们的错误。

他们都想说话,可是都说不出来。他们眼眶里都含着泪水。他们俩都脸色苍白,身体瘦弱;但是在这两张病容满面、苍白的脸上已经闪烁着新的未来和充满再生和开始新生活的希望的曙光。爱情使他们获得了再生,对那一颗心来说,这一颗心蕴藏着无穷尽的生命的源泉。

他宁愿认为这也许仅仅是一种本能的重负,他不能卸除这种重负,也无力越过它(由于意志薄弱和卑微)。他瞧瞧同一监狱里的苦役犯们,不觉奇怪起来;他们也多么爱生活,多么珍惜生活啊!他觉得,正是在监狱里,他们比在自由时更爱、更珍惜、更重视生活。其中有些人,比方说,那些流浪汉,什么样的可怕的痛苦和残酷的折磨没有经受过!对于他们,一缕阳光、一座蓊郁的森林、一股藏在没人知道的荒僻地方的冷泉,难道有很重大的意义吗?一个流浪汉在两年多前发现了这股冷泉,他会像要会见情人那样梦想再见这股冷泉吗?他会梦见这股冷泉、它四周那绿油油的草地和在树丛里啭鸣的鸟儿吗?他继续观察,看到了许多更难解释的事例。

他们决心等待,决心忍耐。他们还得等待七年;而在那个时候以前,还会有多少难受的痛苦和多少无限的幸福啊!但是他获得了再生。他知道这点,作为一个再生的人充分地体会到这点,而她呢——她只是为着使他活下去而活着。

他常常苦恼地这样自问,而且不能理解,也许,当他站在河边的时候,他对自身和自己的信念深刻的虚假已经有了预感。他不知道这种预感可能就是他一生中未来的转变、日后再生和日后会产生新的人生观的预兆。

那天晚上,牢房的门已经锁上了,拉斯柯尔尼科夫躺在板床上想念她。这一天他甚至觉得,仿佛从前所有跟他敌对的苦役犯都用另一种目光看他了。他自己甚至跟他们谈起话来,他们都亲切地回答他。他现在记起了这些事,不是应当这样吗:现在一切不是都应当改变了吗?

他也由于有这种想法而感到痛苦:他当时为什么不自杀?当时他为什么站在岸边不投河,而宁愿去自首?难道活命的愿望是这么强烈,以致难以克服吗?怕死的斯维德里加依洛夫不是克服了吗?

他仅仅在这一点上服罪了:他失败了,所以他去自首了,仅仅在这一点上他服罪了。

他想念她。他回想起来了,他怎样老是使她痛苦,伤她的心;他想起了她那苍白、消瘦的脸,但是现在这些回忆几乎没有使他感到痛苦:他知道,他现在应当用什么样的无限深挚的爱情来补偿她所受的一切痛苦。

“为什么他们认为我的行为是那么荒唐呢?”他自言自语,“这是因为我的行为是暴行吗?暴行这个词儿是什么意思啊?我问心无愧。当然,我犯了刑事罪;不错,我犯了法,杀了人,那么你们就依法惩办我好啦!……当然,如果是这样,那么许多不能继承权力而自己夺取了权力的人类的恩人们甚至一开始行动,就应该被处死了。可是那些人成功了,所以他们是正义的;可是我失败了,因此,我没有权利让自己采取这个行动。”

这一切、一切过去了的痛苦算得了什么呢!现在,在初次的精神振奋中,他觉得一切,甚至他的犯罪,甚至判刑和流放都是身外的、奇怪的,甚至仿佛不是他亲身的遭遇。可是这天晚上,他不能久久地不断地想任何事情,也不能全神贯注地想一件什么事;而且现在他不可能有意识地解决什么;他只有这样的感觉。生活代替了理论,一个完全不同的东西应该在意识里形成了。

“在哪一点上,在哪一点上,”他心里想,“我的思想要比这个世界诞生以来所产生的为数不少、互相抵触的其他思想和理论更愚蠢?只要抱不偏不倚的、目光远大而不囿于习俗的观点来看问题,那么,不消说,我的思想根本就不是那么……奇怪的了。唉,否定者和不值几文钱的哲人们,你们为什么半途而废呢!”

在他的枕头底下放着一本《新约》。他无意识地把它拿了出来。这是她的书,就是她曾经念拉撒路复活一章给他听的那本书。刚开始服苦役的时候,他以为,她会向他宣传宗教而使他痛苦,会对他讲述《新约》,会把书硬塞给他。可是她一次也没有讲述过《新约》,甚至一次也没有劝过他读《新约》,这使他大为诧异。在患病之前不久,他自己向她要求过这本书。她默默地给他带来了书。直到现在他还没有把它打开过。

至少他能恨自己的愚蠢,如同他恨自己以前使他身入囹圄的那些荒唐而又最愚蠢的行为一样。可是如今在狱中,在空闲的时候,他又检查并深刻地反省了自己以前的一切行为,却根本否认这些行为像他以前在决定命运的时刻所感觉到的那么愚蠢和荒唐。

现在他也没有打开过书,可是在他的脑海里闪过了一个念头:“难道现在她的信仰不能成为我的信仰吗?她的感情、她的愿望至少……”

要是命运能赐给他悔恨——一种撕心的、驱走睡眠的沉痛的悔恨——就好了!这种悔恨难以忍受的痛苦,使他心里产生自缢和投河的念头。啊,他多么愿意这样干啊!痛苦与眼泪——难道这也是生活。但是他对自己的犯罪并无悔悟之意。

这一天她也很激动,在夜里她甚至又病了。可是她是那么幸福,几乎为自己的幸福而惊慌不安。七年,只不过七年!在他们的幸福的开头,有时他们俩都愿意把这七年当作七天。他甚至不知道,他不可能无代价地得到新的生活,必须为它付出重大的代价,往后必须为它作出重大的功绩……

如今无端的、没有目的的忧虑,往后一无所获的不断牺牲——这就是他在这个世界上所面临的命运。再过八年,他才三十二岁,又能够开始新的生活,这对他有什么意义呢!他为什么要活下去?抱着什么目的?为什么要努力奋斗?活着是为了求生存吗?可是从前他无数次甘愿为一个理想,为一个希望,甚至为一个幻想而献出生命。他总是觉得仅仅求生存是不够的;他往往有更高的要求。也许只是由于自己那些欲望的力量,当时他就把自己看作比别人能享有更多权利的人。

可是一个新的故事,一个人逐渐再生的故事,一个他逐渐洗心革面、逐渐从一个世界进入另一个世界的故事,一个熟悉新的、直到如今根本还没有人知道的现实的故事正在开始。这个故事可以作为一部新的小说的题材——可是我们现在的这部小说到此结束了。

那么为什么呢?他见到索尼雅,甚至也觉得害臊,因此他用鄙薄而粗暴的态度对待她,使她很痛苦。可他不是因为剃光了头和戴上了镣铐而感到害臊,而是因为他的自尊心受了重创;使他害病的也是那受了重创的自尊心。假如他能够认为自己有罪,他会感到何等幸福啊!那时他什么都能忍受,甚至于羞耻和屈辱也能忍受。但是他严格地检查了自己的行为,他那颗变得冷酷的良心在他以前的行为中,除了人人都能发生的极平常的失策以外,找不出任何特别可怕的罪行。他所以觉得害臊,正是因为他拉斯柯尔尼科夫,由于非人的意志所能左右的命中注定,才这么无缘无故地、不可挽救地、麻木地、糊里糊涂地毁灭了。如果他多少想要使自己良心上过得去,那他就得服从或屈服于某种“荒谬的”判决。

[1] 复活节前的斋期,教会的春季节日。

他已经病了很久;但是摧残他的健康的不是苦役生活的恐怖,不是苦工,不是粗劣的饭菜,不是剃光头,不是用布片缝成的囚衣。啊,对他来说,这些苦难和折磨算得了什么!相反,他甚至高兴干活:活干得疲劳了,他至少可以得到几小时安宁的睡眠。对于他,饭菜——这些浮着蟑螂的清水菜汤,那又算得了什么?从前,当他还是大学生的时候,常常连清水菜汤也喝不到呢。他的衣服是暖和的,适合于他的生活方式。他甚至感觉不到身上的镣铐。他因为剃光了头和穿着用两种料子拼做成的囚衣而觉得害臊吗?可是他没脸见谁呢?他没脸见索尼雅吗?索尼雅很怕他,他没脸见她吗?

[2] 亚伯拉罕时代是远古的“幸福的”原始时代,据《圣经》上记载,亚伯拉罕是古代犹太人的族长,带领族人和畜群在巴勒斯坦放牧。