“我有话要对你说,菲利普。”

“我高兴还来不及呢。”

他飞快地瞥了她一眼,心头猛地咯噔一沉。不过他现在已老练多了。

“我要你今晚带我出来,又要你请我吃饭,你是否感到有点意外?”

“往下说呀,”他脸上仍挂着微笑。

她迟疑了片刻,又接着说:

“你不会傻呵呵地想不开吧?告诉你,我快要结婚了。”

“我觉得女人抽烟叫人看着怪不顺眼的,”她说。

“真的?”菲利普说。

菲利普把菜单递给了她,觉得她今晚分外妩媚动人。她点了几个她最爱吃的菜肴。菜单上不多几样菜,这家馆子所有的菜肴他们都已品尝过多次。菲利普喜形于色,一会儿窥视她的双眼,一会儿望着她那张尽善尽美的苍白脸庞出神。吃完晚餐,米尔德丽德破例抽了支烟,她是难得抽烟的。

他一时想不出别的话来说。他以前也常考虑到这种可能性,还想象自己到时候会作何反应。他一想到自己早晚难逃此绝境,便觉得心如刀绞,甚至还转过自杀的念头,估计自己到时候会陷入疯狂的怒火而无力自拔。然而,也许正因为他对这一局面早有充分的思想准备,所以事到临头,他反倒只有一种精疲力竭之感,好似一个病入膏肓的病人,业已气息奄奄,万念俱灰,只求他人别来打扰。

“今晚让我来点菜,”米尔德丽德说。

“你知道我年纪一天天大了,”她说,“今年已经二十四岁,该有个归宿了。”

他俩现在已是索霍区那家小餐馆的老主顾了,patronne[2]一见他们进来,就冲着他们含笑致意。那个跑堂的更是一脸巴结之色。

菲利普没有应声。他望望坐在柜台后面的饭馆老板,随后目光又落在一位女客身上,望着她帽子上的一根红羽毛。米尔德丽德有些恼火。

“你真傻。明知道我喜欢你,要不我干吗跟你上这儿来呢?”

“你该向我道喜才是。”

“我真要说,你开始有点喜欢我了。”他满面春风。

“该向你道喜,可不?我简直不敢相信这是真的。我经常在梦里梦到这事。你要我带你出来吃饭,我喜欢得合不拢嘴,原来竟是这么回事,想想还真发噱。你要同谁结婚?”

她莞尔一笑,菲利普见了顿添一股勇气,一把握住她的手。她也无意抽回。

“米勒,”她回答说,现出几分赧颜。

“米勒?”菲利普惊讶得失声叫了起来,“这几个月你一直没见到过他。”

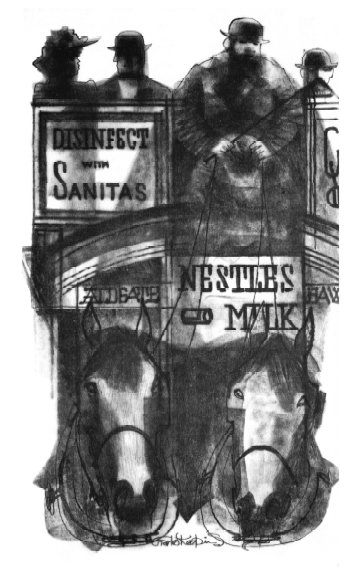

“我说,等夏天来了那才带劲呢,”菲利普说,此刻他们正坐在去索霍区的公共汽车的顶层上(米尔德丽德主动提议说,不该那么铺张,出门老是坐马车)。“每逢星期天,我们就可以在泰晤士河上玩它一整天。我们可以自备午餐,随身带个食品篮。”

“上星期他上店里来吃中饭,把这事儿提了出来。他是个赚大钱的人。眼下每星期挣七镑,日后光景还要好。”

菲利普心想,她准是对他自己有了几分情意。假使在三个月以前,要她一晚上哪儿也别去,净坐着聊天,她不觉得厌烦死了才怪呢。那天天气晴朗,春意盎然,这更增添了菲利普的兴致。他现在极容易满足。

菲利普又不做声了。他想到米尔德丽德过去就一向喜欢米勒。米勒能使她笑逐颜开,他的异国血统中有着一股奇异的魅力,米尔德丽德不知不觉地被他迷住了。

“那还用说。”

“说来这也是难免的,”他最后这么说道。“谁出的价高,就该归谁所有。你们打算什么时候结婚?”

“哟,哪儿也别去,就陪我坐着聊聊。你不会有意见吧,呃?”

“就在下星期六。我已经通知亲友了。”

“行,吃点好饭,你想去哪儿?”

菲利普心里猛地一揪。

临四月底的一个晚上,米尔德丽德要菲利普请她去吃点什么。

“这么快?”

“你肯赏脸,实在是给了我天大的面子,”菲利普笑吟吟地说。

“我们不准备搞什么结婚仪式,去登记处办个手续就行了。埃米尔喜欢这样。”

“对别人我才不肯说这个话呢,”她还为自己辩解一句。“你嘛,我知道不会见怪的。”

菲利普心力交瘁,想快点脱身,立即上床去睡觉。他招呼跑堂结账。

有时候,她甚至主动要菲利普带她去外面用餐,她肯这么赏脸,菲利普自然喜出望外。

“我去叫辆马车送你去维多利亚车站。我想你不用久等就能上火车的。”

“嗯,你不时要吻我一下,我也不在乎。反正又伤不着我什么。只要你觉着高兴就好了。”

“你不陪我去了?”

殊不知她的这句话像当头一盆冷水,浇得菲利普透心凉了。别看菲利普回话的口气挺轻松,那可是咬紧了牙硬挤出来的呀。

“假如你不介意,我想就不奉陪了。”

“承蒙你抬举我了。”菲利普呵呵一笑。

“随你便吧,”她口气傲慢地说,“我想明天用茶点的时候还会再见面的吧?”

“只要你不死缠着向我求爱,我还真有点喜欢你呢,”有一次她对他这么说。

“不,我想咱俩最好就此一刀两断。我何苦要继续折磨自己呢。车资我已经付了。”

尽管米尔德丽德从不提及他态度上的微妙变化——因为她不屑费神去留心这种事儿——然而,这毕竟对她还是起到了潜移默化的作用,她开始同菲利普讲心里话了。每回受到了点什么委屈,她总要到菲利普这儿来发泄一通;她还常在菲利普面前抱怨诉苦,说店里的女经理、同事中的某个女招待,或是她姨妈怎么怎么亏待她了。她现在絮絮叨叨的,话还真多,虽然讲的不外乎一些鸡毛蒜皮的小事情,可菲利普听了从不感到厌烦。

他强作笑颜,朝她一点头,随即跳上公共汽车回寓所去了。上床前,他抽了一斗烟,但似乎连眼皮子也撑不开。他不觉得有一丝半点的痛苦,头一搁到枕头上,便立即呼呼睡去。

菲利普倒也不怎么在乎。他还有别的事情要操心。他对自己说,米尔德丽德也是血肉凡胎,想必总有七情六欲,问题在于如何唤醒她的这些潜在意识。对于女人,他自有一套理论,认为她们个个色厉内荏,只要死死地盯住不放,她们总有俯首就范的时候。关键在于耐住性子,窥视时机:不时向她们献点殷勤,以销蚀她们的意志;趁她们身体累乏之时,对她们备加温存,从而叩开她们的心扉;每当她们在工作中遇到什么不称心的事儿,能及时为她们解怨排闷。菲利普给米尔德丽德讲了巴黎旧友的一些情况,谈到他们如何同自己的心上人亲切交往。那儿的生活经他一描绘,顿时逸闻横生,不但显得轻松愉快,且无半点粗俗之气。他把米密和鲁多尔夫以及缪塞[1]和其他人的风流艳史交织在自己对往事的回忆之中,让米尔德丽德听起来觉得那儿的生活虽说贫困,却充满诗情画意,洋溢着歌声和欢笑,甚至男女之间的那些苟且之事,由于焕发着青春与美而带上罗曼蒂克的色彩。他从来不直截了当地抨击她的偏见,而是旁敲侧击地加以暗示:她的那些看法纯系孤陋寡闻所致。现在,哪怕她再漫不经心,态度再冷淡,他也决不为此空自烦恼或是悻然不悦。他觉得自己已惹她生厌了。他尽量显得温和恭顺,使自己的谈吐富有情趣;他不再使性子,耍脾气,从不提出任何要求,也决不埋怨、责怪。即使有时她失信爽约,第二天他照样笑脸相迎;而当她向他表示歉意时,他只是说一声“没关系”。他从来不让她察觉到自己为她受尽了痛苦折磨。他知道他过去向她倾诉相思之苦,结果反使她不胜厌烦,所以现在他处处留神,不轻易流露一丝半点的情感,免得招她嫌恶。他的用心可谓良苦矣。

[1] 均为法国作家米尔热的小说《波希米亚人的生涯》中的人物(参见本书第三十三章)。

菲利普没能通过三月底举行的解剖学考试。考试前,他曾同邓斯福德在一块儿复习功课。两人面对菲利普备置的那具骨架,你问我答,我问你答,直到把人体骨骼上的所有附着物以及各个骨节、骨沟的功用都背得滚瓜烂熟。谁知进了考场以后,菲利普却突然惊慌起来,生怕答错了题,结果心里越是怕错,笔底下就越是错误百出。菲利普自知这次考糟了,所以第二天甚至懒得跑到考试大楼去看自己的学号是否登在榜上。由于这第二次的考试失利,他无疑已归在年级中既无能又不用功的学生之列。

[2] 法语,老板。