翌日,他又发了份电报。

菲利普。他在脑海里勾勒出诺拉的体态轮廓。她那张颧骨高高的、面色粗鄙的丑陋小脸使他感到厌恶。一想到她那粗糙的皮肤,他身上就起鸡皮疙瘩。他知道,电报发出后,还得赶紧采取某些步骤,不过,无论如何这份电报为他采取某些步骤赢得了时间。

遗憾。不能来。详见信。

抱歉。无法脱身。

米尔德丽德提出下午四点到,而菲利普却不愿对她说这时间不方便。不管怎么说,是她先来嘛。菲利普心情急躁地等待着米尔德丽德。他站在窗前望着,一见到她,便亲自跑去开门。

菲利普茫然不知所措,不知道该如何回复。诺拉正在一出戏里担任配角。他可以同有时所做的那样,俟戏一完,就跑去接她,并同她并肩漫步回家。但这天晚上,他整个心灵都反对他去见诺拉。他考虑给她写信,但不能使自己跟往常一样称呼她为“最亲爱的诺拉”。他决定去拍个电报。

“嗯?你见到尼克逊了吗?”

“见到了,”米尔德丽德回答说。“他说那样做没有什么用处。无法可想。我只得默默忍受。”

出了什么事啦?诺拉。

“可是,那样做是不可能的,”菲利普叫嚷道。

她疲惫不堪地坐了下来。

大约八点钟的光景,菲利普接到了一份电报。在这之前,他压根儿就没有想到诺拉。打开电报一看,才知道这是诺拉拍来的。

“他有没有摆出理由呢?”他问。

“可怜的人儿,可怜的人儿,”他喃喃地自言自语,内心升腾起他以往从未有过的一股灼热的情火。

她递给他一封捏皱了的信。

她走了,他发觉她在这儿呆了两个小时。他感到乐不可支。

“这儿有你的一封信,菲利普。我一直没拆它。昨天我不能对你讲,真的不能对你说。埃米尔没有同我结婚。他也不能那样做,因为他已经有妻子,还生了三个孩子。”

她撅起嘴唇,于是他吻了她。从她这一举动里,他看到了在她身上从来没有看到过的一种感情上的屈服。就凭这一点,他内心遭受到的一切痛苦都得到了报偿。

一阵妒意和痛苦交集在一起的感情突然袭上菲利普的心头。他简直忍受不了这一打击。

“跟过去一样地喜欢你。”

“这就是我不能回去见我姨妈的缘故。眼下除了你以外,我是无人可找。”

“你现在还喜欢我吗?”

“是什么促使你同他出走呢?”菲利普极力克制住自己,用一种低沉的声音问道。

“能够为你做点事情,我感到很高兴。”

“不知道。起先我并不了解他是个有妇之夫。当他把这事告诉我时,我当面教训了他一顿。然后,接连数月我没见着他的人影,当他再次回到店里并向我求婚时,我真不晓得到底怎么啦,只觉得好像无法可想,不得不跟他走似的。”

“你对我真好,菲利普,”米尔德丽德说。

“那时你爱他吗?”

此时,她变得镇静了一点。他坐下来写了封信。他倏地想起她身边一文不名。真凑巧,他前天才兑了张支票的现钞,给她五个英镑还是拿得出来的。

“不知道。那时听他说话,我情不自禁要发笑。还有一些关于他的事儿——他说我永远也不会后悔,并保证每星期交给我七英镑——他说他那时赚十五英镑,然而,这一切全是弥天大谎,他根本就没有十五英镑。那时候,我厌恶每天早上要到店里去上班,同时我同姨妈的关系不很融洽,好像使唤奴婢一样对待我,并不把我当作亲戚。她说我应该自己动手整理房间,要不就没人给我整理。哦,要是我那时不上他的当该多好呢。可是,当他走到店里征求我的意见时,我觉得我实在没有办法。”

“不,把写给他的信交给我,我自个儿去。”

菲利普从她身边移开去,坐在桌子旁,双手掩面。他感到深受耻辱。

“这笔费用由我来付。我将给我自己的律师写封信,就是那位担任我父亲遗嘱执行人的运动家。你现在愿意同我一起去找他吗?我估计眼下他仍在办公室里。”

“你不生我的气吧,菲利普?”她带着令人哀怜的声调说。

“我怎么能呢?我身上一个子儿也没有。”

“不,”他回答道,同时抬起头来,但目光避着她,“我只是感到伤心极了。”

“但是,他必须负担你的生活费用,这是他推诿不了的。诸如此类的事情,我可一点儿也不懂,你最好还是去找个律师。”

“为什么呢?”

“根本没门儿。现在他决不会回心转意了,我了解他。”

“你是知道的,我那时深深地爱着你。我能够做到的事,我都做了,为的是想得到你的青睐。我认为你决不会去爱上别人的。得知你为了那个粗鲁的汉子而心甘情愿地牺牲自己的一切的消息,我简直感到太可怕了。我不知道你究竟看中了他什么。”

“你要我上伯明翰去吗?我可以去见他,设法让你俩重归于好。”

“我太难过了,菲利普。后来我后悔极了,我向你保证,真的后悔极了。”

菲利普思索了一两分钟。她的悲哀深深地震撼着他的心,他可不能只为自个儿着想啊。

菲利普想起了埃米尔·米勒其人。他脸色苍白,毫无血色,长着一双诡诈的蓝眼睛,一副俗不可耐的精明相,身上总是穿件颜色鲜艳的编织的背心。菲利普喟然一声叹息。米尔德丽德站起身子,走到他的跟前,双臂勾住了他的脖子。

“你不了解他,现在我不愿回到他那儿去,即使他跑来跪在我面前,我也不回去。我那时真傻,怎么会想到跟他的呢?而且他并不是如他所说的那样在挣钱。他对我说的全是骗人的鬼话!”

“我永远不会忘记你曾提出要同我结婚,菲利普。”

“没有一个男人是像他这样的恶棍。”

菲利普一把抓住了她的手,抬头凝望着她。她弯下身子,吻着他。

她有一种把巨细事情胡乱掺杂在一起的特殊本领。菲利普被弄得迷惑不解,整个事情听起来有些莫名其妙。

“菲利普,假使你仍然要我,那么,凡是你喜欢的事情,我现在都愿意去做。我晓得你是一位真正的品行高尚的人。”

“他嘴上说的是一套,可是做的又是一套。我们只是在海伯里租了套房间。他就是如此的吝啬。他说我挥霍无度,可是他没给过我一个子儿呀。”

他的心倏忽停住了跳动。她的话使他感到有点儿恶心。

“哦,是的,星期日那天,我们俩干了一仗。他说他讨厌我,但是这话他从前也说过,后来还是回来的呀。我可没有想到他会当真。他感到惊惶失措,因为我告诉他快要生孩子了。我尽可能地瞒着他。最后我不得不告诉他。他说这是我的过错,还说我应该比他懂得更多一些。你听听他对我尽说些什么呀!但是,我很快就发觉他并不是一位正人君子。他一分钱也没留下就把我抛弃了。他连房租也没有付,可我又没钱去付,那位管家女人曾在我面前说这样的话——嗯,照她说来我还是个贼哩!

“你真太好了,不过我不能这样啊。”

“真是荒谬绝伦!”菲利普叫喊道。“一个男人决不可以这样对待自己的妻子。你们俩是否吵架啦?”

“难道你不喜欢我了?”

“上星期一,他到伯明翰去,答应星期三返回的,可是,他没有回来,到了星期五,还不见他的人影。于是,我写信去问他出什么事了,可是他连信也不回一封。我又写了封信,并说要是再不给回音,我就要去伯明翰了。然而今天早晨,我接到一位律师的来函,函中说我无权对他提出要求,而且说,倘若我去干扰他,他就要去谋求法律的保护。”

“怎么不喜欢呢,我打心眼里爱你。”

她把事情一点一点地讲给他听,有时哽咽得厉害,他几乎听不懂她在说些什么。

“那么,既然我们有这个机会,为什么不乘机乐上一乐呢?你要知道,现在可没什么关系啦!”

“难道你不知道你无事不可对我讲的吗?我决不会怪罪于你的。”

菲利普挣脱了米尔德丽德的拥抱。

他蹲下跪在她的身旁,把自己的脸颊紧紧地贴住她的脸颊。

“你没有听懂我的意思。自从我遇见了你,我就害上了相思病。但是,眼下——那个男人。不幸的是,我这个人有一种丰富的想象力,一想起那件事,我就想呕吐。”

“哦,我不能讲,我不能讲,”她叫喊着,从他的怀抱里挣脱开去。

“你真有趣,”她说。

“告诉我出什么事啦。”

他再次握住她的手,朝她微微一笑。

“你待我一向很好,菲利普,”她说,“这就是为什么我知道我可以来找你的缘故。”

“你切莫认为我不感激你。我对你是永远感谢不尽的。但是,你知道,那种情感要比我强得多呢。”

米尔德丽德把头偎依在菲利普的怀里,歇斯底里地大哭大叫起来。头上的帽子有些碍事,她便把它脱了下来。他可从来没有料想到她竟会这样悲恸地哭着。他不住地吻着她,这似乎使她平静了些。

“你是个好朋友,菲利普。”

“我为你身处困境而感到十分难过。”

他们俩不停地交谈着,很快就回到昔日那种亲密的同伴情谊中去。天色渐晚。菲利普建议他俩在一起吃晚饭,然后去音乐厅。她想让菲利普做些说服工作,因为她有意要装出一副与她目前处境相衬的姿态。她本能地感到,此时出入娱乐场所同她目前悲痛的心境不相符合。最后,菲利普说请她一同去只是为了使他高兴,直到她认为这是一种自我牺牲的举动时,她才应承下来。她提出了一个新的很体贴人的建议,这使得菲利普感到很高兴。她叫菲利普带她上他们以前经常光顾的那家坐落在索霍街上的小饭馆。他对她感激不尽,因为她的建议给他带来了对幸福往事的美好回忆。在吃晚饭的过程中,她渐渐变得兴高采烈起来。喝着从街角那爿小酒店打来的红葡萄酒,她心里头热乎乎的,竟忘记了自己该保持一副忧郁的神情。菲利普想,此时可以平安无事地同她谈论关于今后的打算了。

菲利普也说不出个所以然来。他不能再像刚才那样强迫自己去冷淡她了。他伸出手来搁在她的肩膀上。

“我猜想,你身上是一文不名的了,是吗?”一有机会,他就问她。

“我身上只有你昨天给的几个钱,而且还得从中拿出三英镑给房东太太呐。”

这句话似乎在他内心激起了感情的波浪。究竟为什么会这样?

“唔,我还是再给你一张十英镑先花着,我马上去找我的律师,请他给米勒写封信。我肯定可以叫他付笔款子。要是我们能从他那里得到一百英镑的话,这笔钱可以使你维持到小孩出世。”

“你那时向我求婚时,我就同你结婚该有多好呢,”米尔德丽德哀戚地说。

“我决不要他一个便士。我宁可挨饿。”

他把椅子移近壁炉,米尔德丽德一屁股坐了下来。他给她配了杯威士忌苏打水。她一边抽泣,一边啜饮着,那双充满悲哀的大眼睛凝视着他。她比菲利普上次见到她时要憔悴得多,脸色更苍白。

“但是像他这样子把你丢下不管也太可恶了。”

“你还是坐下吧。我给你倒杯酒来。”

“我还得考虑我的自尊心。”

菲利普的心怦怦直跳。此时他意识到自己仍一如既往地狂热地爱恋着她,对她的爱情从来就没有终止过。她就站在他的面前,是那样的低声下气,那样的百依百顺。他恨不得一把将她搂进自己的怀里,在她泪水晶莹的脸上狂吻。啊,这一离别是多么的长久!他竟不知道自己是怎么能熬过来的。

菲利普觉得有点尴尬。他自己必须严格节约,才能使他的钱一直维持到他取得医生的资格,而且他还得留下一笔钱,以作为他在眼下所在的或别的医院里当住院内科或外科医生期间所需的生活费用。但是,想起了米尔德丽德给他讲关于埃米尔吝啬的事儿,他便不敢同她争辩,生怕她谴责自己也缺乏慷慨解囊的品性。

“埃米尔——他遗弃了我。”

“我宁愿沿街乞讨面包,也不愿拿他一个便士。很早以前,我就想找个工作干干,不过我目前这种状况去工作也没有好处。人都得考虑自己的健康,不是吗?”

“出什么事啦?”他说。

“眼下你还不必考虑去干活,”菲利普说。“在你感到能够工作之前,我可以让你得到你所要的一切。”

菲利普让她站在原地。此时,他只想让自己镇静下来。他的双膝在颤抖。他双眼注视着米尔德丽德,精神颓然地呻吟着。

“我早就知道我可以信赖你。我对埃米尔说,别以为我找不到人帮忙。我告诉他你是位真正的品行高尚的人。”

“要是我死了,就好了,”她呜咽着说。

菲利普逐步了解到分居是怎么会产生的。看来那个家伙的结发妻子发觉他定期赴伦敦期间所干的勾当,并找到雇用他的那家公司的头头。她扬言要同他离婚,而那家公司声称要是她提出离婚,他们就把他解雇。那个家伙非常疼爱他的几个孩子,不堪忍受要同孩子们分离的想法。要他在妻子和情妇之间作出抉择时,他选择了妻子。他的心情一直忐忑不安,他希望不要因有孩子而使得这场纠纷更加复杂。当米尔德丽德无法再隐瞒,把即将分娩的事告诉他时,他惊恐万状,找岔儿同米尔德丽德吵架,并直截了当地把她遗弃了。

“我不曾想到还会再见到你,”他终于说了这么一句话。

“你什么时候临产?”菲利普问。

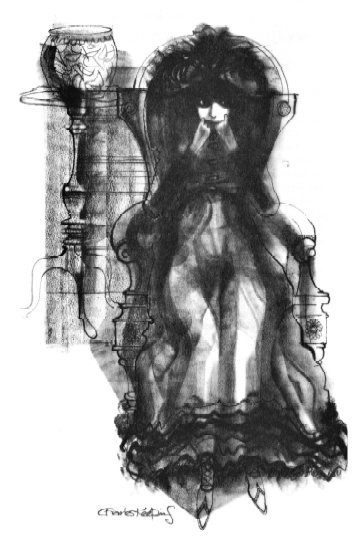

米尔德丽德默不作答,却哇地失声痛哭。她并没有用手蒙住眼睛,而是把手悬在身体的两侧,宛如一位垂手恳求雇佣的女用人,姿态里带有一种令人讨厌的谦卑。菲利普闹不清自己心里头是什么样的滋味,真想掉转身子奔出房间去。

“三月初。”

“你究竟想要干什么?”他问道。

“还有三个月哩。”

菲利普急急从喋喋不休的房东太太面前奔过去,一头冲进房间。他感到一阵恶心:原来是米尔德丽德。她正准备坐下去,见他进来,便忙不迭地站起来。她既没有走近他,也没有说话。他惊呆了,连自己在说些什么都茫然不知。

讨论计划很有必要。米尔德丽德提出不想再呆在海伯里公寓里了,而菲利普也认为她应该靠近他,这样更方便些。他答应第二天去给她找房子。她认为沃克斯霍尔大桥路是个适当的地点。

“我本不应该让她进来的,可她接连来了三次,都没见着你,她看上去怪难过的,所以我告诉她可以在此等候你。”

“对以后来说,到那儿去路也近些,”她说。

菲利普不由得一怔。来者只可能是诺拉,但他不知道是什么风把她给吹来的。

“你这是什么意思?”

“找我?”菲利普惊讶地说。

“唔,我只能在那儿呆两个月或者稍许多一点,然后我就得住进一幢房子。我知道有一处很高雅的地方,那儿有一批属于最高贵阶层的人,他们接纳你,一星期只要四畿尼,而且还没有其他额外的费用。当然啰,医生的诊费不计在内。除此之外,不要别的费用。我的一位朋友曾经去过那儿。管理这幢房子的是一位一丝不苟的太太。我打算告诉她,我的丈夫是一名驻在印度的军官,而我是来伦敦生孩子的,因为这有益于我的健康。”

“有位太太等着要见你,”房东太太说。

听她这么说,菲利普感到有点儿离奇。娇嫩的容貌和苍白的脸色使她显得冷淡而恬静。当他想起熊熊燃烧在她胸膛的激情竟如此出人意料,他的心绪变得莫可名状的紊乱和不安,他的脉搏急剧地跳动着。

一天下午,菲利普从医院回到公寓,同往常一样,准备在同诺拉共用茶点之前,梳洗打扮一番。他刚要掏钥匙开门时,房东太太却霍地把门打开了。