这就带来一个密切相关的问题:如果你知道自己还有多少时间可活,你的行为和现在的表现会有所不同吗?知道还能活多久会使你重新调整,并将注意力放到那些对你来说最重要的事上吗?思考这些问题可以有效地辨别在生命中你最看重什么。问问你自己,如果你只有一年可活了,你会选择做什么呢?如果还有五年可活,还有十年可活呢?

假设有一种可怕的遗传缺陷,它会在携带者40岁的时候发作并致死。假设你已经20岁了,而且你已经知道自己有50%的可能性带有这个遗传缺陷(你父母中一人有这种遗传缺陷,并且已经英年早逝),但是你还不确定自己是否有这个遗传缺陷。如果你有这个遗传缺陷,你将会在20年后死去。你会想要去检测吗?你会想要知道真相吗?

《周六夜现场》曾经有一个老段子,讲的是有位演员在一名医生的办公室里,而医生告诉了他一个非常糟糕的消息,他的生命只剩下两分钟了。这个男人说:“我要把一生可以享受的都在这两分钟里享受完。”可以想见,这个滑稽短剧的笑点在于,他按了向下的电梯按钮,在他等电梯的时候,一分半钟过去了。

让我们稍微修改一下故事的内容。假设我们有的不是那种可见、可解读的胎记,而是某种基因标记,只有通过特定的检测才能够知道。如果你想要知道,可以把自己的DNA拿去检测,然后就能知道自己究竟还能活多少时间。你会想要去做那个检测吗?当然,这是一个科幻故事,而且我推测它也一直会是个科幻故事。但事实上,随着我们对致病基因的了解越来越多,我们中越来越多的人将面对要不要去检测自己是否携带了这些基因的问题。

如果你知道自己还有一年或者两年可以活,你会用那段时间来做什么呢?你会去学校吗?你会去旅行吗?你会花更多的时间跟朋友在一起吗?就在耶鲁大学死亡课的课堂上,我抛出这个问题,并碰到一个非常感人的真实例子。几年前,在那个班上,有一个学生快要死了,他也知道自己时日不多。在大学一年级的时候,他被确诊患有癌症。他的医生告诉他几乎没有康复的可能,事实上他只能活几年时间。知道这个事之后,他必须问自己:“在剩下来的几年中,我该做什么呢?”

但是,我们又不得不问,知道了真的比较好吗?你真的想要确切地知道自己还能活多久吗?假设我们生来就有我刚才提前的那种胎记,你从来都知晓死前还剩多少时间。如果你拥有那样的胎记,那么你一生都将背负着心中有数的包袱:我还有50年可活,我还有49年可活,还有48年可活,还有47年……我想,我们中的很多人会视它为负担,就像有什么东西一直萦绕心头,影响了我们享受生活的能力。

他决定完成耶鲁的学业,拿到学位。他给自己设定的目标是在死去之前从学校毕业。然后,他就在大学四年级的第二个学期选修了我的死亡课程。(得知有一个像他那样处境的人决定修这门死亡课,我感到很羞愧,而我每次起床去上课,周复一周地大谈没有灵魂,没有来生,我们都将死去是一件好事……)他就在那里,一直到放春假,都来上我的课。放春假的时候,他的病已经非常严重了,医生告诉他不能再去学校了,他必须回家。事实上,医生告诉他可以回家等死了。他回家之后,病情急剧恶化。

由于我们关心人生的整体形态,我们可能会担心从整体上来看自己的人生是否拥有完美的形态。你想在什么时候、在哪个时间点,让你的人生成就达到巅峰呢?这个问题对我们来说当然很重要,但问题是,鉴于有不可预测性,你就不知道该把这个巅峰放在哪里。如果你追求大器晚成,有可能你活不到那个时候;如果你趁早达到巅峰,在那之后,你活着的时间可能就会太长。这一切都表明,死亡的不可预测性增加了死亡的坏处。它让我们难以规划人生,不知道该如何用最好的方式度过一生。从这个角度来看,好像能够知道我们还剩下多少时日会比较好。

在那个学期给他上过课的多位老师都要面对学校行政部门提出的一个问题:到目前为止,基于那个学期里他所完成的课程,我们打算给他整个学期打一个什么样的分数呢?当然,他能否毕业取决于他通过或没通过哪些课程。结果是,他做得非常好。非常值得赞扬的是,耶鲁派了一位行政人员到他的病榻前,在他临终前授予了他学位。

图13.2

这是一个不同寻常的感人故事。我不知道我们中有多少人会认定,当只剩下几年生命的时候,我们最想做的事是在大学里度过这些时光。不过,你想去做的事会是什么呢?你会选择什么呢?回到我们最初的问题,知道你还有多少生命,会让你接纳新的选择,从而以最有意义的方式过完一生吗?还是说,它会变成一种负担呢?当想到通常情况下我们不知道自己还剩下多少时间时,我们必须面对这类问题。它会增加死亡的坏处,还是会减少一些呢?

除了必然性、差异性和不可预测性之外,死亡还有另一种特性。关于死亡的这个真相,我喜欢称它为无所不在(ubiquitous)。我不仅仅是指我们周围的所有人都正在死去,更多的是指我们自己可能在任何时候死去。你永远都无法摆脱你现在就会死的可能性。即使我们已经知道了死亡具有不可预测性,但也未必意识到死亡会以这种方式无处不在。我想说的是:即使在你认为自己绝对安全的时候,你也有可能会死于中风,或者死于心脏病突发。即使是一个年轻力壮的人,也可能会死于动脉瘤。

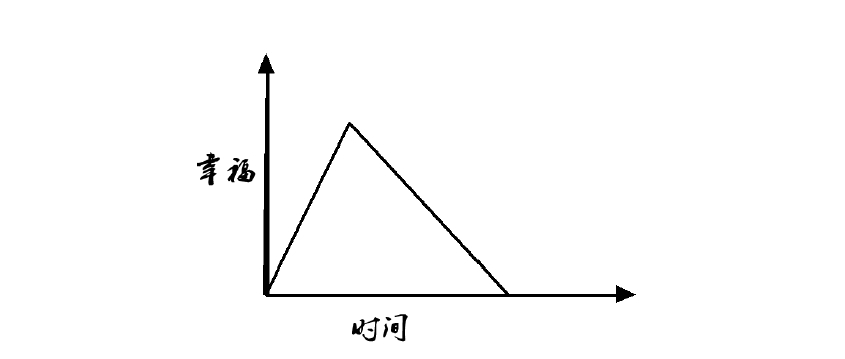

既然讨论到这个案例,我们不得不考虑一种可能性:由于死亡不可预测,也许当生命终结时,我们人生的整体形态并不是那么理想。思考一下如图13.2中所示的人生。这里的问题是,这个人过早到达了人生巅峰。我们到达了巅峰,但是随后,在高潮过后我们活得太久了。我想,很多人可能会因为拥有这样的人生而不快。请把你的人生想象成一本小说,你的人生图景就像一个伟大故事中的情节。人生不像我们想的那样,大结局必须出现在小说的最后一页,大结局之后还是可以有一些情节的。但是,如果小说的高潮在第二章就出现了,而这之后还有67章的情节等着你,你可能就会觉得这部小说的结构不合理。

或者,用一个我最喜欢的例子来说明。你可能正坐在客厅里,突然一架飞机撞进了你的房子,把你杀死了。我们偶尔会在报纸上读到这样的报道:你以为自己很安全,正在看电视重播;下一分钟,你已经死了。这就超出了不可预测性的范畴。你不知道你何时会死这个事实,还不足以推出你可能在任何时刻死去这个结论。但事实上,这对我们所有人都成立。

这就引出了一个很有意思的问题:我们为什么要在意这些?当然,这又会使我们想起卢克莱修之惑:为什么相对于过去的不存在,我们更在意未来的不存在?答案还不是很明显,但事实仍是,和即将来临的坏事相比,已经过去的坏事显得不那么令人困扰。相似地,如果坏事一定要发生的话,似乎我们更愿意坏事早一些而不是晚一些发生。(回想一下德里克·帕菲特关于痛苦手术的故事。对于将痛苦放在过去还是放在未来,我们是有偏好的。)不论关于这个问题的确切解释是什么,一个很简单的事实就是,我们会关心人生的整体形态和轨迹。

还有另外一个例子,也深得我心。某一次我在高速公路上开车,有一辆车连看都没看就变换车道,开到我所在的车道上来,直接撞上了我的车,导致我的车方向失控,转着圈穿过三个车道。整个过程只持续了很短的时间,但是我记得自己当时头脑极为清醒地想着:“我要死了。”幸运的是,我没死。我离开了事故现场,我的车损也微乎其微。但是,事情也可能会像我想的那样。

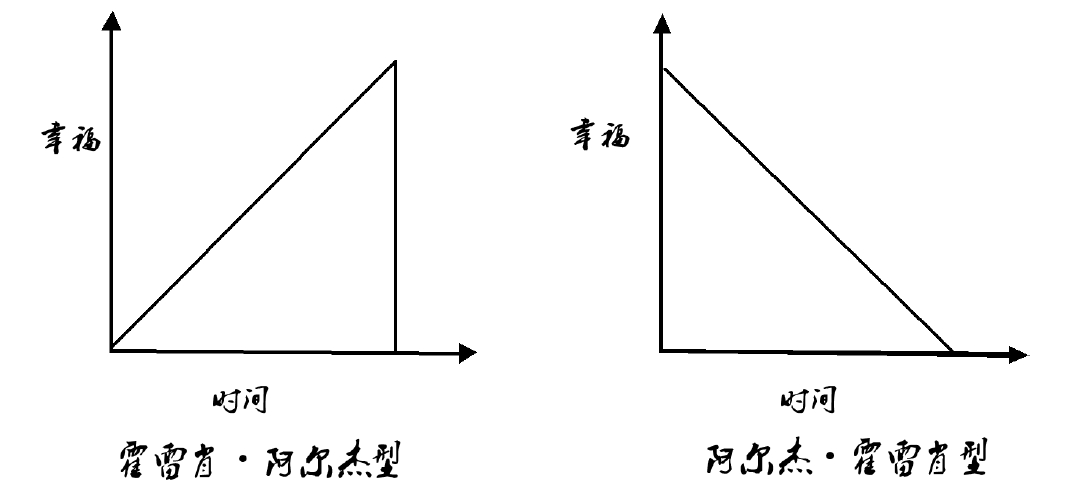

如果我们对这两种人生的看法并不一样,那么这似乎说明除了各种“片面的”幸福(不同时期你有多么幸福或不幸)之外,人生的总体形态也会影响生命的价值,即叙事弧线也很关键。我们都希望“从坏变好”的故事发生在自己身上,而不愿“从好变坏”的故事成为现实。

死亡——死亡的可能性——是无所不在的,它普遍存在。所以我们需要问问自己,这让事情变得更糟了吗?在我看来,这给人感觉当然是死亡的又一个坏处。如果能够喘口气不去想死亡的事,当然是很好的。如果你愿意的话,不妨想象一下,有这么一些地方,比如一些度假胜地,只要你在那里,你就不会死。能够去这样一个地方待那么一小会儿,自思自忖道,“现在我不用去担心它了,这个念头甚至都不会闪过我的大脑”,这样不是很好吗?

我不相信有人真的对人生模式漠不关心,觉得这两种生活中无论选哪种都无关紧要。我想,绝大多数人都会选择第一种人生。29但需要注意的是,如果只从生命内容的角度来看,至少是从片面的(local)内容来看,很难看出为什么要在意我们过的是哪种人生。这两种人生都经历了等量的苦难和成功。显然,这两个图互为镜像,这就意味着在一个图中有多少美好时光,在另一个图中就会有一段完全相似的美好时光;每一段苦难时期,在另一幅图中都能找到一段相应的苦难时期。概括且直观地说,这两种人生中的生命内容是一样的。(从数学的角度来说,两幅图中斜线和两条轴围成区域的面积是一样的。)就算我们接受有价容器理论,认为活着本身也是有价值的,这也不能成为我们偏爱其中一种人生的理由。因为这两种人生持续了相同的时间,两者都会增加等量的额外价值。

当然,如果有这样的死亡免疫(death-free)地区,一定会人满为患。所以,也许我们应该换一个例子。想象一下,存在死亡免疫时间段,而不是死亡免疫地区。假设不管出于什么原因,没有人会在中午12点到下午1点之间死去,这段时间里你就可以把死亡抛到脑后去。那样会不会很美好?诚然,在1点整的时候,你将重拾那个思想包袱。但是,如果每天能有这么一段时间,死亡不过是一种遥远的可能,那不是很美好吗?或者,假设存在一些特定的死亡免疫活动。也许读哲学就是一种,只要你在读哲学,你就不会死;或者是祈祷,只要你在祈祷,你就不会死。那样不是很美好吗?

现在来看另一个不同的故事。这次与前面相反,一个人从富裕落入贫穷。他一开始什么都有,最后却变得一无所有,凤凰变麻雀。这是阿尔杰·霍雷肖型的人生。当然,这是第一个故事的颠倒版本。在图13.1中,为右侧的图。

或者,不妨把整个事情反过来看。假设大多数时间和大多数活动都是死亡免疫的,但一些特定的活动有导致死亡的可能性。所以,除非你从事这些活动,否则你就不会死。你可以永远活着,但不会被迫活到永远,从这个意义来说,你有可能永生。有一些活动,比如对着你的头开枪,可以结束你的生命。所以,即使永生是一件坏事,你还是有办法终结它。不过,除了这些保致死的活动之外,设想一下还有其他的活动,这些活动仅仅具有导致死亡的风险(也就是说,它们具有的风险水平和它们在现实世界中的风险水平是一样的):当你做这些事情的时候,就失去了免于死亡的保证。问问你自己,哪些活动是即使知道它们存在致死的风险,但你仍然愿意去从事的。

图13.1

有什么事情重要到你愿意冒着生命危险去做的呢?你也许喜欢艺术。你准备去欣赏一幅杰作,得知在这个过程中自己可能会死,但是不去的话就没事,那么艺术有没有重要到你在知晓这件事的情况下,还是决定去呢?性爱有没有美妙到你愿意在做爱的时候冒着死亡的风险呢?问问自己,有没有什么活动是如此重要,即使你知道从事这些活动有所谓的招致死亡的风险,不去做就没风险,但你还是愿意去做。那么,从中就可以发现,什么是我们认为最有价值的。

我以这种方式提问,就在假定有些事情是你会不顾死亡风险去做的。我想,这里还有一个进一步的问题:有没有这样一些事,人们认为它值得去做,恰恰是因为它们包含了致死的几率呢?诚然,这个新的观点听起来相当怪诞。至少,抛开“我们已经活了10万年,对生活所能给予的一切已经感到厌倦”这个可能性的话,这个新观点听起来很是离奇。令人难以置信的是,当生活还能够给予我们更多的时候,我们却可能正因为某样活动有可能致死而去那么做。然而,在我看来,的确存在这样的活动——即使不是很多,至少还是有一些——人们正是因为它们有死亡的几率才参与其中。

让我们来为那样的人生画一个图(见图13.1)。Y轴代表幸福,即在既定时刻你的处境有多好,X轴代表时间。在图13.1中的第一个图里,你开始时一无所有,最后生活美满。这个很棒的人生,就是霍雷肖·阿尔杰型。

让我来举一个例子,你们肯定会吃惊。你们知道有些人会从飞机上跳下去吗?诚然,当他们跳出去的时候,带有那么一小块布,这块布给了他们相当大的存活机会。但这些保险措施有时也会失效,你时不时地会在报纸上读到,有些人的降落伞没有打开,然后他们死了。我问自己,这是为什么呢?是什么驱使这些人就这么跳下飞机,让自己和死亡之间只隔着几块布呢?我觉得最合理的解释是:正是很有可能致死这个事实,解释了人们为什么会这么做。

让我用一些非常简单的图表来解释这个观点。这些图表并不一定切合实际,却可以让你有个基本概念。19世纪美国作家霍雷肖·阿尔杰曾写过一些故事,都是关于出身贫穷的人通过自己的力量(辛勤工作、奉献、努力)成为富人和成功人士的故事。麻雀变凤凰,那真是一个美妙而令人鼓舞的人生。

当然,如果你和这些跳伞者讨论这个问题,他们会说:“哦,不是,不是。这是因为景色实在太优美了。”或者一些类似的话。但是,我认为这种说法很难让人信服,因为你只用登上飞机俯视,就可以在飞机里安全地看到那些美景。在我看来,这么做之所以令人兴奋,部分原因必然是这增大了死亡的风险。死亡这种可能性是驱使某些人跳下飞机的部分动力。

实际上,通过思考这些问题,我想说明的是,你生命的总体价值可以被一些我们未曾讨论的特征所影响。我们可以这么说:你人生的整体形态(shape)极为重要。稍微换一个说法就是:你人生的“叙事弧线”(the narrative arc)影响了其总体价值。

但是,如果这是真的,那么也许我之前关于“拥有死亡免疫时间段或死亡免疫地区或死亡免疫活动真好”的说法就错了。也许当我说“死亡无处不在,它普遍存在,这令人难以忍受”的时候,也就错了。如果死亡的几率能够带来某种兴奋,那么死亡的无所不在也许是一件好事,而不是坏事。

还有另一种不那么常见的情况。你做了一个人生规划,很好地执行了它,然后每当临近你推测的死期时,可以想见,你都没有死。你继续在世间逗留徘徊,然后你就会觉得自己的人生虎头蛇尾了。你的人生太早到达了巅峰。你以为自己会像演员詹姆斯·迪恩一样,“放纵过活,英年早逝”(burn out fast and die young),但你错了。如果你能知道自己还有70年可活,知道你不会这么年轻就去世(你活到94岁高龄),就会选择一个截然不同的人生。

然而,我倾向于认为这种说法是不对的,即使对那些确实被风险吸引去跳伞的人来说,也无法成立。我是这么想的,对于这些人来说,死亡的无所不在更像是一种背景里持续的不被注意的嗡嗡声。对他们来说,有一些死亡风险还不足够,必须是比平常大得多的死亡风险才行。跳下飞机之所以这么吸引人,就是因为它让死亡的风险达到巅值。如果这种说法是正确的,那么即使对那些寻求死亡刺激的人来说,死亡无所不在也不是一件特别好的事情,而这恰恰是因为死亡普遍存在。死亡风险的无处不在使它本身没入背景之中。

尤其是,我们很难知道该以什么样的步调走完一生。假如你决定去医学院,成为一名医生,那么你不仅要花时间读大学,还要花时间去医学院,更要花时间住院实习,甚至要花时间做实习医生。这需要非常庞大的投入,是一个长期规划。如果你在20岁出头就生病去世,那这个规划就砸了。当然,这个例子相当戏剧化,但从原则上来说,这类事情可能发生在我们任何人身上。你制订了一个人生规划,弄明白了你一生中想实现的成就,然后,“啪”,毫无预兆地,你死了,也就搞砸了你的规划。如果你能知道你只有20年而不是50年可以活,你会为你自己选一个完全不同的人生。所以说,不可预测性让事情变得糟糕。

我还想审视一下死亡的另一个特征,即生而后有死(death follows life)。可以说,这是关于人类境况的基本事实。它不仅是指我们活着,或在某一个时间点不复存在,而是指我们活着并随后死亡,对人类来说,这是事实。我想问的是,我们该如何看待这一现实呢?毕竟,这是一种形而上学的组合,是一种生与死的特定结合。我们需要探寻的不只是生命的整体价值或死亡的整体价值,还有生死作为一个组合的整体价值。

不可预测性有潜在的可能让事情变得更糟,其中一种方式就是:我们不知道自己还有多少时间可活,所以很难做出规划安排。当然,你可以基于统计数据做出一个猜测,你还可以计算平均寿命。假设现在美国的平均寿命是79年。那就意味着,如果你现在快30岁了,那么平均来说你还有50年的时间可活。但是正如我们前面所说的,平均水平掩盖了许多潜在的差异性。比如,很可能出现这样的情况:你一边忙着计算这些,一边过马路,然后被一辆卡车撞了,你死了。这种情况是有可能发生的,对吧?因为不可预测性的存在,你不能真正确定将会发生什么。因为你不能真正确定将会发生什么,所以你很难做出合理的规划安排。

一种合乎常理的想法是,当我们想要弄清楚一种组合物的价值时,只需要简单地弄清它各个组成部分的价值,然后把这些价值相加即可。相应地,如果想要明白人类境况,即生而后有死的整体价值,我们首先需要算出生命的价值,然后算出死亡的坏处,接着把两者相加即可。换句话说,我们只需要找到这两个组成部分的价值,然后看它们的总和即可。

当然,我们的世界里没有那样的胎记。在现实世界里,死亡不仅存在差异性,还具有不可预测性。这会使事情变得更好,还是变得更糟?预先得知你什么时候死去会更好吗?

当然,就算给定这样的策略,人们还是会对价值的总和意见不一。乐观主义者大概会认为总和是正数。“是的,”他们会说,“死亡是不好,但生命是美好的,美好到可以抵消‘我们将会死去’这个事实所带来的坏处。两相权衡后,能够来到这世上还是一件好事。”而悲观主义者大概会坚持说总和是负数。“两相抵消后,”他们会争辩,“死亡的坏处大于生命的美好(如果生命中有任何美好的话)!”温和派可能会认为,答案取决于每个人的具体情况。

如果你认为我们在考虑差异性时已经引入了不可预测性的概念,那也可以谅解,但事实并不是那样的。从逻辑上来说,尽管差异性是不可预测性的必要条件,但不是其充分条件。事实上,你可以在存有差异性的情况下,具备全面的预测性。比如,试想一下,假如每一个婴儿出生的时候手腕上天生都有一个胎记,这个胎记准确无误地指出他们将要死去的年、月、日以及时刻。我们完全能够设想这样的一个世界:死亡仍是必然的,每个人的手腕上都标有一个死亡日期;更重要的是,死亡仍可以具有差异性,有些人活了80岁,有些人活了57岁,另一些人仅仅活了20岁。但是,这里就没有了不可预测性。因为胎记的存在,每个人都会准确地知道他们还能够活多久。

但我认为,仅仅计算价值的总和并不够。从整体上评估人类境况,需要做的不只是将生命的美好与死亡的坏处相加。事实上,情况要复杂得多,因为一个组合的整体价值常常不等同于孤立地考虑每个组成部分,再将不同部分的价值相加得到的总和。这种简单地通过“做加法”来得到总体价值的方式并不总是正确的。

死亡还有另一个重要特征。我们已经考虑过了必然性,探讨过了差异性,那么不可预测性(unpredictability)又是怎样的呢?关于死亡,不仅“你将会死去”是必然的,也不仅一些人活得比另一些人长,还有一个事实是,你不知道你还能再活多少时日。

有一个例子可以说明这个观点。我最喜欢的两样食物是比萨和巧克力。我曾跟你们提过我对巧克力的喜爱,但是好像没有说过我也爱吃比萨。现在我有两样喜欢的食物了。比萨——美味!巧克力——美味!现在把这两样美味的食物放在一起,做成一个涂满巧克力的比萨——恶心!对我来说这个东西听起来就很恶心,完全没有食欲。30我希望你们像我一样,觉得这个主意令人作呕。如果将两者分开,单独考虑比萨的价值和巧克力的价值,你可能不会留意到这种恶心感。所以,巧克力比萨的价值,不是仅仅将巧克力的价值和比萨的价值相加就可以得到的。你需要考虑到所谓的“交互作用”(interaction effects)。

这个等式的两边也许可以互相抵消,即有一些人因为他们活得比平均寿命短而受损,另一些人因为活得比平均寿命长而获益。说不定就死亡对个人的坏处来说,这是一句废话(that’s a wash),可能是这样吧。但是据我所知,还有一个相关的更深层的人类心理现象是:相比于过度补偿(overcompensated),(用我们常说的话就是)我们更在乎被亏待(shortchanged)。我认为,平均水平以下的人们,他们受到伤害要大于平均水平以上的人们的获益。如果这个说法是正确的——事实看来是这样的,尤其是对死亡这样的事而言——那么差异性就带来了额外的坏处,一些人由于寿命少于平均值而受到的危害,大于那些寿命多于平均值的人获得的好处。

所以,我们不禁要问,在考虑人类境况,即生而后有死这个事实时,有没有哪些交互作用是我们需要考虑的?想来有两种主要的可能性。如果真的有交互作用的话,那么它们可能是负面的,从而降低了整个组合的价值;或者相反,它们也可能是正面的。

我们可以从两个基本的角度来看待这个问题:寿命不足平均值的人和寿命超过平均值的人。从不足平均寿命的人的角度来看,这显然是一件坏事。我这么早就要死去已经够糟糕的了,但更糟的是,我连平均寿命都活不到,真是雪上加霜。随后我们可能会猜想,那些寿命超过平均值的人怎么想呢?假设我们可以找到一个寿命的中位数,即一个精确的生命长度,使50%的人活得比这个值少,另外50%的人活得比这个值多。对于每个寿命比中位数短的人来说,都有一个对应的寿命比中位数长的人存在。那么后者会说:“虽然我这么快就会死去有些遗憾,但至少我已经活得比平均寿命长了,看起来我还算是赚了。”

我先简单介绍一个可能是正面交互作用的例子。考虑到你将会死去这个事实,不言自明,这意味着你的生命将是有限的。生命是一种稀缺资源,它很宝贵。我们可能被这样的观点吸引,因为生命很珍贵,所以它的价值得到了提升。毕竟,如果一样东西脆弱易损或稀有少见,它的价值就会更大,这是一种很普遍的想法。说不定正是生命珍贵而易逝这个事实,实际上增加了它的价值。

从道德的角度来看,我想,可以直接认为这种差异性让事情变得更糟了。毕竟,我们大多数人都倾向于认为,人们很难从道德上接受不平等。很不幸,尽管这不是他们自己的错,但有些人生来就很穷,而另一些人却生来就富有。如果不平等在道德上是不能接受的,那我们很可能会认为,在能活多久这件事上存在如此严重的不平等,有些人年仅5岁就夭折,另一些人却可以活到90岁,这是道德上的灾难。然而,为了总体集中讨论关于死亡的坏处,我想把道德问题放在一边,转而思考死亡的差异性对我来说有多好或有多坏。

科幻作家奥森·斯科特·卡德写过一个短篇故事,大意是说:在宇宙所有形式的生命中,只有地球上的我们终有一死。31正是这个原因,我们成了宇宙中所有其他生命羡慕的对象。这并不是说永生不吸引人,或者很无聊。永生固然美好,但是宇宙中的其他生命体还是嫉妒我们有限的寿命。因为我们拥有而他们无法拥有的,是对每个人来说都弥足珍贵的事物,我们只能短暂拥有它,唯有倍加珍视。我不知道自己是否同意这种观点,但我看到了这种观点的吸引力。如果这种说法是对的,那么我们命定的死亡和我们的生命发生了交互作用,就使得生命更显脆弱、更为短暂,于是变得更有价值。

即使死亡是不可避免的,生命也并不一定要以不同的长度出现。毕竟,死亡好像并不一定要涉及差异性。我们可以设想有这样一个世界,在这个世界中每个人都在相同的年龄死去,也许这个统一年龄是100岁。那么,生命长度的差异性是使事情变糟还是变好了呢?

不管是否有人认同第一种正面交互作用的观点,负面的交互作用仍有可能存在着。以下有两种关于负面交互作用的想法,我常认为它们比较有说服力。第一种想法,我命名为“尝一口,就一口”(ATaste Is Just a Taste)。这个想法是从生活中观察而来的。我们存活在世上一段时间,感受到了生活可以提供的所有美好事物,然后就在片刻过后,所有这一切便都从我们手中被夺走了。从某种程度上来说,我们浅尝辄止,这就像雪上加霜。好比说,有人在一个饿汉面前摆了一顿美味的大餐,允许他看有多好看,允许他闻有多香,可能还会给他一小勺尝尝,就为了让他知道这顿大餐有多色香味俱全。然后,所有的东西就被拿走了。

这里有一个关于死亡的特征值得思考,即死亡的差异性(variability)。毕竟,事情并不是“我们都会死去”这么简单,在我们能够活多久这个问题上,人和人之间存在着很大的差别。我们中的有些人可以活到80岁、90岁、100岁,甚至更高龄。而另一些人在20岁,或者15岁,或者10岁,甚至更年幼的时候就夭折了。

如果有人说,宁可不吃,也不要这样尝了一口之后却不被允许吃下整份大餐,这是可以理解的。然而,如果你只专注于品尝的本质的话,也许完全不会注意到这个负面特征。毕竟,品尝一口美味大餐的体验还是正面的。类似地,如果你只注意不能吃到大餐的本质,可能也不会留心到这个负面特征。毕竟,不吃一顿美食只是缺失了一种特定经历。而剥夺是一种相对的坏事,它并不包含任何坏事,它本身也不是一件坏事。在给你品尝一口却又不让你吃完整顿大餐这件事中,如果你想要厘清到底什么是最令人难以忍受的,就需要把两件事结合起来考虑,这就是一种交互作用。同样地,我们可能会想,人类境况的坏处之一就是,在生命被夺走之前我们已品尝到了它的甜头,但也仅仅是一些甜头而已,无法吃到更多。这是一种可能的负面交互作用。

另一方面,说句实话,我们都知道“难中喜相伴”这个说法。发现这种不受欢迎的事不仅仅发生在我身上,多少有些令人安慰,不是吗?就好像上天并没有单独把我拎出来受伤害,让我早些死,它几乎对所有人都是这么做的。也许从这个事实当中,我们可以得到一些慰藉。

我提到的第二种可能的负面交互作用叫作“从高贵到卑微”(How the Noble Have Fallen)。关于你我,有一个无比神奇的事实,那就是我们是人类。据我们所知,在宇宙中人类是非常罕见和独特的。当然,我们无法自信满满地说出在地球之外有什么形式的生命体存在,但是至少在地球上,我们可能是唯一的人类。(谁知道呢,也许从哲学意义上来说,海豚或者其他类人猿也是人类。不过,无论如何,人类俱乐部的会员都是经过精挑细选的。)当然,按照物理主义的观点,人就是某种机器。不过我已经解释了,我们可不是任何随随便便的机器,我们是很神奇的机器。我们能够相爱;我们能够写诗;我们可以思考宇宙最远可抵达之处,并思考我们在宇宙中所处的位置。人类真的很不可思议。尽管如此,我们最终都会变成尸体,直至腐烂。对很多人来说,这是一个令人恐惧的想法:如此神奇的人类,如此高贵而珍贵的存在,最后居然变得像一块腐烂的肉一样低微,一样无足轻重。

事实上,不仅我必然将会死去,而且我们都必然将会死去。死亡的普遍性(universality)增加了还是减少了死亡的坏处呢?同样地,我在两种答案间摇摆不定。一方面,我想说,我将要死去真是糟糕,但我不是一个不死的怪物。然而,知道其他人也必然死去甚至让我感觉更糟。又或许,根据我们关于永生的讨论,我应该说真正令人伤心的是我们(或者至少我们中的大部分)都死得太早。这增加了死亡的坏处。

每每想到这种想法,我的脑海中就会出现一幅影像:一位被废黜的国王在纽约以在餐厅当服务员为生。你可能认为,以服务员为生计并不是这个世界上最悲惨的事情,这么想也是合情合理的。但同时,这个故事有一处额外的转折,雪上加霜的是,这位服务员会一直记得他曾经是一位统治者,他曾多么不凡。需要注意的是,如果你只考虑统治者的生活,把它作为整体的一部分独立讨论的话,它看起来相当不错。即使是当一辈子服务员,如果单独来看的话,也不太坏。所以,如果你想知道这种命运究竟有什么问题,想了解潜在的额外的负面特征是什么,就必须认清一个事实,那就是现在要评估的是一整个组合。毕竟,从国王变成服务员,这肯定让人倍感屈辱。而那种命运或者更糟的命运,在等着我们所有人。这是关于人类境况的一个事实:我们这种了不起的造物不会一直了不起,我们会变成一块块腐烂的、腐败的肉。

没准这是对的,但我不确定。也许你读过陀思妥耶夫斯基的短篇小说《地下室手记》(Notes from Underground)。地下室里的人对“2×2=4”这件事感到沮丧。或者更确切地说,他对此完全无能为力,正是这个事实让他倍感沮丧。他不能改变2×2=4,这种无能为力让他感到愤恨。类似地,当笛卡尔思考上帝之无所不能时,他指出,如果上帝不能改变数学法则,那么他是不够完美的。笛卡尔认为,如果上帝被迫接受那些他不能改变的必然性,那将是上帝软弱的象征。所以笛卡尔声称,上帝本可以使得2+2=5变成真理,只是他选择了不那么做。实际上,陀思妥耶夫斯基采纳了这个想法并使用了它。他的地下室里的人说,事物发生的必然性并没有实际的帮助,它反而让情况变得更糟。就像我说的,这两种观点对我来说都很有道理。在不同的心境下,我会偏向不同的立场。

所以,当评估人类境况时,至少有三种潜在的交互作用值得我们思考。一方面,“就尝一口”的人生可能是一种特殊形式的折磨,由人沦为一具尸体也让人恐惧,这些可能会产生负面作用。另一方面,同时也可能由生命的十足珍贵带来正面作用。在不同的心境下,我倾向于接受不同的观点,有时三种都赞同。除此之外,如果这三种交互作用真的存在的话,我不清楚哪一种的影响会更大。

哲学家斯宾诺莎认为,生命中发生的每件事都是必然的,只要我们承认这个事实(至少他认为这是一个事实),就能与生命中发生的事拉开某种情感距离,它们将不再使我们沮丧。我们将不再为事物失望,因为对一件事失望的前提是这件事可以有其他不同的结果。斯宾诺莎认为,一旦你意识到某件事不能有其他结果,就无法对这件事感到难过。既然如此,那么如果我们明白了我们的死亡是必然的,并且从内心接受了这一事实,这也许就可以减少死亡的坏处。

对于这个问题,人们可能持有不同的意见。乐观主义者会说即使引入负面的交互作用,人类境况的总体本质还是正面的。所以,尽管我们有生必有死,能够在世上活过还是一件美好的事。相反,悲观主义者会说生命的负面实在是太多了,尤其是引入负面交互作用之后;与其这样,还不如从未出生过。实际上,悲观主义者认为“我们将会死去”这个事实渗透并荼毒了生命的本质,或者说荼毒了“生而后有死”这个组合的本质。两相权衡,他们坚持认为,生命整体是消极的。最好什么都不要,生也好,死也罢,宁可从未出生,也不要有像这样生而后有死的组合。(那么,对于第十章出现过的拉里,也就是那个可能存在却从未出生的人,我们说不定应该感到嫉妒而不是遗憾。)

有一个简单易懂的例子可以说明这个观点:请试着为“2+2=4”这个你无力改变的事实感到沮丧。假设你希望2+2=5,在这件事上你会感到愤怒、遗憾和恐慌吗?我想你不会。在如此明显不可改变的事物面前,你无法激发起那些情绪。

就个人而言,我足够乐观,认为生命可以相当精彩。尽管从严格意义上来讲,我并不是一位乐观主义者,而是一位温和派。我们不应该给人类境况设置一个单一的总体价值,否则我们就可以貌似有理地评价说,每个人的出生都是幸运的,或者最好所有人从未出生过。遗憾的是,这得取决于既定个人的人生是怎样的。不过,在我看来,多数人还是获得了非常值得活下去的人生。即使在某些情况下,我倾向于认为我们不要忘了考虑一种或另一种负面交互作用,但我还是觉得,对多数人来说,或者对绝大多数人来说,我们的处境权衡下来还是好的。我认为,尽管有生必定有死,但对于那些有幸品尝到生活之美好的人来说,能够出生还是比从未出生要更好。

可是,相反,也有人会说死亡的必然性减少了死亡的坏处。想要明白这种立场,只要想一下习语“不要为打翻的牛奶哭泣”背后的观点即可。木已成舟,覆水难收,你不能改变它了。显然,这种观点想要说明的是,一旦你注意到你无法改变某事这个事实,你无力改变的事就不再那么让你沮丧了。如果这个说法成立的话,当我们发现自己对于“我将要死去”这件事无能为力时,也许这个发现带来的刺痛也就消除了一些。

虽然如此,我还是要强调一下,即使我们接受悲观主义者的观点,认为从未出生会更好,也不能得出结论说,对这个认识的合理反应是自杀。我们还需要进一步论证。

让我们先思考一个事实,即你不可避免地将会死去。死亡的不可避免是让事情变得更糟了,还是变得更好了?有趣的是,我认为这个问题两种可能的答案都很有道理。一方面,你可以想到有个人在说:“你看,我将要死去已经够糟了,但是我却对此无能为力,这就更糟了。我在死亡面前无力回天,这就像在伤口上撒盐。我无论如何也无法逃脱死神的追捕,在生死存亡面前我们完全软弱无能,这让事情变得更糟了。”

当然,从另一方面来说,这样的想法是很容易产生的。也就是说,如果我们认为从未出生更好,不费周折就可以推出应对这种境况的合理反应是自杀。但事实上,至少从逻辑上来讲,根本不能推出这样的结论。如果你再想想,就会发现自杀并不能改变人类境况“生而后有死”的基本本质。并不是说如果你杀了自己,你就没来过这世界了。举个例子,如果品尝一小口美味是可怕的事,那你杀了自己并不能改变这一事实,你所得到的还是品尝到的那一小口。事实上,如果你选择了自杀,仅仅是将那一小口变成了更小的一小口。类似地,如果说由人沦为一具尸体是堕落的话,那自杀也不能改变这个基本事实,它只不过是让这份屈辱来得更快一些罢了。

我们来看一个例子。“你将会死去”,这当然是一个关于你的不争事实。但是不止于此,你将会死去,而且你必然会死,这件事避无可避。让我们就死亡的必然性(inevitability)做个对比,就拿你在读这本书来说吧。毫无疑问,你现在读着这本书,但这不是必然的。在读书这件事上,你有得选;但是死亡不一样,不管你怎么选择,你都避不开死亡。所以“我们都将死去”不仅仅是一个事实,更是一个必然真理。于是,我们可能会问,死亡的必然性意味着什么?它会使事情变得更糟吗?这里,我想区分两种情况:个人的情况(你必然将会死去)和普遍的情况(我们都必然将会死去)。

所以,即使我们接受悲观主义者的观点,认为我们从未出生更好,我们还是要说(套用一个老笑话),请从一千个人里找出这样一个幸运儿!我们都已经在这世上了,由这个事实,如果我们同意这是事实的话,即从未出生更好,不能简单地得出自杀是合理反应的结论。

不过,虽然我一直极力在说,剥夺是死亡主要的或者说根本的坏处,但我想我们还是可以说,这不是死亡的唯一坏处。就算我们继续耗在“死亡是如何对会死之人产生不利的”问题上,也不能说剥夺是死亡唯一的坏处。就像我们体验到的一样,除了涉及剥夺之外,死亡还有其他的特性,与剥夺截然分开。那么我们就必须问一个问题,这些进一步的特性会增加死亡的坏处吗?与此相对应的,可以想到,这些特性中的某些可能会起缓和的作用,或者说,以这样或那样的方式消除它的坏处。

当然,这些都不能表明,自杀不是应对某人所处情形的一个合理反应。这是我们将在倒数第二章里讨论的话题。我们先缓一缓,到时再讨论它。首先,我认为,我们需要提出一个更为广泛的问题:基于之前所列出的关于死亡的种种事实,一个人究竟该如何活着?事实上,我们还需要问:死亡到底该不该影响我们的生活方式呢?

根据剥夺解释理论,死亡剥夺了我们本该拥有的美好事物。因此,当它对我们有害时,这是它的主要坏处。当然,我最初提出这个想法时说的是,死亡剥夺了我们生命中的美好事物。但是,现在我发现有些人可能希望略微修正一下这种说法,因为还有另外一种可能性,即生命本身也可以是美好的。不过,抛开这些细节,我们可以将这种理论的基本思想概括为:死亡的主要坏处在于,(当它降临的时候)它剥夺了我那值得一活的生命。