中国伦理学的这一前提从未被日本接受。伟大的日本学者朝河贯一[2]在论及古代两国的这种差异时提出:“在日本,这些观点显然与天皇制不相容,所以也从未被作为理论接受。”事实上,“仁”在日本是被排斥在伦理体系之外的德目,丧失了它在中国伦理体系中所具有的崇高地位。在日本,“仁”被读成“jin”(仍用中文的汉字)。“行仁”或“行仁义”,即使身居高位也不是必须具备的道德。由于“仁”被彻底排斥在日本人伦理体系之外,致使“仁”形成具有“法律范围以外之事”的含义。比如提倡为慈善事业捐款、对犯人施以赦免等等。但它显然是分外的事,意味着对你并无要求。

上述两类“义务”都是无条件的。在日本人将这些道德绝对化的过程中,与中国那种对国家的责任和孝道概念产生差别。七世纪以来,日本一再从中国引进伦理体系,“忠”“孝”原来都是汉文。但是,中国人并没有把这些道德看成是无条件的。在中国,忠孝是有条件的,忠孝之上还有更高的道德,那就是“仁”,通常被译作“benevolence”(慈善、博爱),但它的含义代表了西方一切良好的人际关系。父母必须具有“仁”。统治者如果不“仁”,人民可以揭竿而起。“仁”是忠义的先决条件。天子之所以能享有帝位,是因为他在施仁政。文武百官也是如此。中国的伦理学把“仁”作为检验一切人际关系的试金石。

“行仁义”的“法律范围以外”含义,还有另一种用法,即是在地痞流氓之间的道德标准。德川时代,那些以杀人越货为生的不法之徒,就把“仁义”看作是荣誉——与佩两把刀的武士不同,这些人只配一把刀。一个不法之徒如果向另一个不属于自己同伙的恶棍请求窝藏,后者为避免前者同伙将来寻衅报复,便把他藏了起来,这就是“行仁义”。在现代用法中,“行仁义”的地位更加低下,常常只在议及应受惩罚的不良行为时使用。日本报纸说:“下等劳工至今仍在行仁义。对此必须加以严惩。警察应对此严加取缔,禁止那些至今仍横行于日本各个角落里的仁义。”毫无疑义,这里所指的就是那种流氓、黑帮社会中盛行的“强盗的荣誉”。尤其是现代日本的那些小规模的工头,他们像上世纪末到本世纪初、美国码头上的意大利籍工头那样,与一些未经训练的工人订立非法契约,再将他们转包出去,从中获利。这些在日本也被称作“行仁义”。中国的“仁”的概念,在此已被贬抑得无以复加了。[3]日本人就是这样全部篡改并贬抑中国体系中最重要的德目,而且没有其他足以代替“仁”来制约“义务”的理念。从而使孝道在日本就成了必须履行的义务,甚至包括宽宥父母的恶行或无德。只有在与对天皇的义务冲突时可以废除孝道,但无论父母是否值得尊敬,是否破坏自己的幸福,都不能不奉行孝道。

遵守礼节的责任,亦即遵循一切礼节、严守身份、在不如意时克制感情等。

日本现代电影中有这样一个故事:一位母亲偷拿了她已婚儿子的钱,她的儿子是个乡村学校教师,这些钱是儿子刚从村民处筹集来准备为一个女学生赎身的。这个女生的父母因为饱受饥荒折磨,想把正在上学的女儿卖到妓院去。然而,这位教师的母亲却把这笔钱从儿子那里偷走,尽管她并不缺钱,而且还经营着一家规模可观的餐馆。儿子知道钱是母亲偷的,却不得不自己承担惩罚。他的妻子发觉了真相,写下了遗书,说丢钱的责任全在自己,然后怀抱婴儿投河自尽。事件宣扬出去后,母亲在这一悲剧中应负的责任却无人过问。儿子在尽了孝道之后,只身前往北海道,磨炼自己的人格,以求日后坚强地经受类似考验。这位儿子是个品德卓绝的英雄。作为美国人,我认为那个偷钱的母亲显然应该为悲剧负全责。然而,我的那位日本朋友却强烈反对我这种美国式判断。他说,孝道常常会与其他道德发生冲突。如果电影中的主人公稍微聪明一点,也许能找到一个无损于自尊心的调和办法。但他如果为此而谴责母亲,哪怕只是在心里谴责,他的自尊心都是不可挽回的。

不承认自己(专业上)失败和无知的责任。

青年人结完婚就背上了沉重的孝道义务,无论是在小说还是在现实中。除了少数“摩登”人物之外,一般良家子弟的婚姻对象都要由父母通过媒人来选择。关心挑选一个好媳妇的,不是儿子本人,而是他的家庭。其原因不仅是涉及金钱,主要是因为那媳妇将载入家谱,生出男孩,传宗接代。一般惯例是媒人安排一次仿佛偶然的机会,让年轻的男女主角在各自父母的陪同下见面,但并不交谈。有时父母会为儿子安排一桩双方都获益的婚姻,女方父母可得钱财,男方则可与名门望族联姻。也有男方父母看中姑娘人品的。善良的儿子必须报答父母之恩的一项内容即是,不能违抗父母之命,结婚以后,报恩义务仍然继续。如果他是长子,则要继承家业,和父母一起生活。众所周知,婆婆总是不喜欢媳妇的,她总要挑媳妇的毛病,纵然儿子和媳妇很和睦,极愿与媳妇生活在一起,婆婆也可以把媳妇赶回家,解除婚姻关系。日本的小说和自传中有许多这种故事,不仅描写妻子的苦难,也强调丈夫的痛苦。当然,丈夫是遵守孝道,顺从决定而解除婚约的。

受到侮辱,或遭到失败,有“洗刷”污名的责任,亦即报复或复仇的责任。(注:这种“洗刷”不被看作侵犯)

有位现住在美国的“摩登”日本女性。她在东京时曾收留一个被婆婆赶出来的年轻孕妇。这个儿媳被迫与同样悲痛的年轻丈夫离别。孕妇身患疾病而又心碎,却并未责怪丈夫,她的心逐渐倾注在即将出生的婴儿身上。谁知孩子刚生下来,婆婆就带着俯首帖耳的儿子来带走婴儿。婴儿理所当然是属于婆家的,婆婆把孩子带走后,随即又送进了孤儿院。

2. 对自己的名声的义理。相当于德语的“die Ehre”

上述种种行为都包括在孝道之内,都是子女必须偿还的、受之于父母的债务。而在美国,这些都会被看成是外来干涉个人幸福的例子。日本人则不能把这种干涉视为“外来的”,因为他们已经有“恩”在前。这些日本故事,就好像美国故事中那些诚实的人,不论经受如何难以置信的苦难也要还清欠债一样,都是品德高洁者的故事,讲述他们赢得了自尊,并证明其坚强意志足以忍受特殊磨难。然而,这种磨难,无论如何崇高,也自然会留下憎恶和愤懑。令人注意的是亚洲地区关于“最可恨者”的谚语。比如,在缅甸是“火灾、洪水、盗贼、知事(官吏)、坏人”;在日本却是“地震、打雷、老头(家长、父亲)”。

对非近亲(如伯父、伯母、表兄妹、堂兄妹等)的责任不是指从这些人身上得到什么“恩”,而是由于出自共同祖先。

日本的孝道和中国的不一样,其范围不包括几百年前的祖先世系,也不包括所衍生的庞大宗族。日本人的祖先崇拜只限于近祖。祖坟墓碑上的文字,每年都要见新,但如果是现存后代已无记忆的祖先,其墓碑也就无人过问了,家里佛龛上也没有他们的灵位了。日本所重视的孝道对象,只限于记忆中的祖先;他们注重的是现时现地。许多专著都论述到,日本人缺乏抽象思辨和构想非现实形象的兴趣。与中国对比,日本人的孝道观恰好印证了这种论点。他们这种观点的最大、最重要的现实意义就在于,孝道义务限于现存者之间。

对他人的责任——自某人处得到“恩”,比如接受金钱,接受好意,工作上的帮助(如劳动互助)等。

不论在中国或日本,孝道不仅是对双亲和祖先的尊敬与服从。对子女的照顾,西方人的说法是出自母亲的本能和父亲的责任感;东方人则认为出自对祖先的孝道。日本人对这一点是非常明确的,回报祖先之恩的办法就是把自己受到的照顾转移给儿女。日语中没有特指“父亲对子女的义务”的专门词汇,所有这类义务全都包括在对父母及祖父母的孝道之内。孝道包括了落在一家之长头上的不计其数的义务:扶养子女、教育儿子和自己的弟弟、管理财产、保护那些需要保护的亲戚以及其他无数类似的日常义务。日本制度化家庭严格限制了承担这种义务的人数。按照孝道的义务,若儿子死亡,父母有义务抚养儿子的遗孀和儿女。同样,若女婿死亡,也要收养女儿及其子女。但对丧偶的外甥女、侄女的收养与否,就不在“义务”之列了。如果收养,那也完全是履行另一种义务。抚养、教育自己的子女是“义务”,如果抚养、教育侄甥辈,习俗认为就是在法律意义上把侄子收作自己的养子。如他们仍然保持侄甥的身份,那么让他们接受教育就不是叔伯辈的“义务”了。

对近亲的责任。

对于贫穷的直系亲属的援助,孝道也不要求必须出于敬意和慈爱。被收养在某一家庭中的年轻寡妇,被称为“冷饭亲属”,因为她们吃的只是冷饭剩菜。她处在家庭的边缘,任何人谁都可以指使她,而且对于有关她自己的一切决定,只有唯唯诺诺地服从。她们是穷亲属,她们的子女也是一样。在特殊情况下,她们也会受到较好的待遇,但这并不是那家的家长有“义务”必须善待她们。兄弟之间也没有义务要互相“友爱地”履行义务,即使彼此都承认势如水火,但只要哥哥履行了对弟弟的义务,就仍能得到赞扬。

对主君的责任。

最为激烈的冲突存在于婆媳间。媳妇是作为外人进入这个家庭的。她有责任必须熟悉婆婆的喜好,并学着去做。在许多情况下,婆婆会毫不客气地宣称这个年轻的媳妇根本就配不上自己的儿子,我们也可以推测,婆婆心怀相当的妒忌。但正像日本的谚语所说:“可恨的媳妇照样生出可爱的孙子。”因而婆媳之间也总有孝道存在。媳妇在表面上总是低眉顺眼的。然而随着时间推移,这些温柔的媳妇都会变成苛刻、唠叨、吹毛求疵的婆婆,与自己以前的婆婆一样。她们年轻时做媳妇不能表达自己的不满,但并未因此就真的成为温顺的人。到了晚年,她们就仿佛把多年积压的怨气发泄到媳妇头上。现在的日本姑娘们公开谈论,最好嫁给一个不继承家业的男子,这样就不必与霸道的婆婆一起生活了。

1. 对社会的义理

B. 义理[1]。应当对等偿还的“债”,时间上有限制。

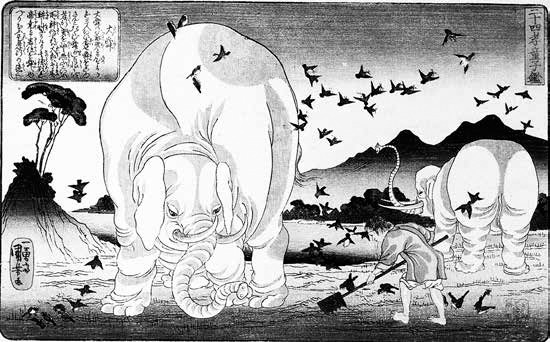

▲ 歌川国芳所绘《二十四孝童子鉴》,表现的是舜践行孝道的故事,画中的“象”指代的是舜的弟弟“象”

任务——对自己的工作的责任。

“尽孝”并不意味着在家庭中必然获得爱。在有些文化中,这种爱是大家族中道德的基石,但在日本却不然。正如一位日本学者所指出的:“日本非常重视家庭,正因为如此,他们不大重视家庭中的每位成员及成员相互间的家族纽带。”[4]当然,实际情况不一定完全如此,但大致是这样。这里的关键在于义务的承担和报答,年长者责任重大,而责任之一就是监督年轻人,要求他们作出必要的牺牲。即使他们不愿意,也不得不遵照长辈的意思,否则就是没有履行“义务”。

孝——对双亲及祖先(并影响至子孙)的责任。

日本的孝道中还有一个特点,即家族成员之间可以看到明显的相互怨恨。这种现象在与孝道同等的“义务”——即对天皇尽忠这一重大义务中,是根本不存在的。日本的政治家巧妙地将天皇奉为神圣领袖,而使之与人间喧骚的生活完全隔离。只有这样,天皇才能起到统一全国国民,一致为国家效力的作用。说天皇是国民之父是不够的,因为父亲在家庭中虽然可以要求子女尽一切义务,但他的形象却是“虽然可以获得一切,但不会获得很高的尊重”。天皇必须是远离一切世俗杂虑的圣父。对天皇尽忠是一种最高道德,它必须成为一种对幻想出来的、一尘不染的、“至善之父”的虔诚仰慕。明治初期政治家在考察西方各国之后写道:那些国家的历史都是统治者与人民之间冲突的历史,这不符合日本精神。回国后,他们在宪法中写道,天皇“神圣不可侵犯”,不会对国务大臣的任何行为负责。天皇是日本国民统一的最高象征而不是承担责任的国家元首。约近七百年来,天皇从未作为实际统治者发挥作用,因此让天皇继续充当后台角色是不难的。明治政治家唯一要做的工作就是让全体日本人在思想上对天皇绝对忠诚,确立这种最高的道德。在封建时代,日本人的“忠”是对世俗首领,即将军的义务。这一漫长的历史警示明治政治家们:在新体制下,要实现他们的“日本精神统一”的目标,他们必须付出些什么。在以往几个世纪中,将军是大元帅和最高执政的统一,尽管其下属对他也尽忠,但阴谋推翻其统治以至杀害其生命者屡见不鲜。对将军的忠诚常常与对封建领主的忠诚相冲突,而且对领主的忠往往要比对将军的忠更有强制性。因为对主君的忠诚建立在直接的主从关系上,相形之下,对将军的忠诚就难免要淡薄些。在动乱时期,侍从武士更是为逼迫将军退位、拥立自己的封建领主而作战。明治维新的先驱及其领导者高呼“忠于天皇”的口号向德川幕府进行了长达百年的斗争,而天皇则深居九重,每个人都可以按其意愿来塑造天皇的形象。明治维新正是尊王派的胜利,也正是由于把“忠”的对象从将军转移到象征性的“天皇”,1868年的事件才有理由称之为“王政复古”。天皇继续隐居幕后。他赋予“阁下”们以权力,而不亲自管理政府或军队,也不亲自决定政策。仍然是一些经过选拔的顾问执掌政务。真正的根本性变动是在精神领域,因为“忠”已变成每个日本人对神圣首领——最高主祭者和日本统一与永恒的象征——的报恩。

忠——对天皇、法律、国家的责任。

“忠”的对象之所以能够轻而易举地转移到天皇,毫无疑问,得益于古老的民间传说,即天皇是天照大神的后裔。但这一靠传说来巩固天皇并不像西方人所想象的那么重要。实际上,那些完全否定这种神学观点的日本知识分子,并未因此而对效忠天皇提出质疑,甚至接受天皇神裔论的一般群众,其理解也不是西方人设想的那样。“神”(カミ),在英文中被译成“god”,其词义是“至上”,即等级制的顶点。在人与神之间,日本人并不像西方人那样有巨大的鸿沟。每个日本人死后都将变成神。在封建时代,“忠”被献给等级制顶点的首领,即便他没有神性。在把“忠”的对象转移至“天皇”的过程中,更重要的因素就是整个日本历史上,只有一个皇室,万世一系。尽管西方人会说这种万世一系的说法乃是欺人之谈,因为,皇位的继承规则与英国、德国均不一样,但这种指责是无用的。日本的规则就是日本的规则,根据这一规则,皇统就是“万世不坠”的。中国历史经历了三十六个朝代的更替,日本则没有。它虽然经历了各种变迁,但社会组织并未瓦解,其模式一直未变。明治维新以前一百年间,反德川势力利用的正是“万世一系”这个论据,而不是天皇神裔理论。他们声称,既然“忠”应当献给等级制的最高者,那么就只能献给天皇。他们把天皇塑造成国民最高主祭者的地位,这种角色并不必然意味着神性,但这比天皇神裔说更加重要。

A. 义务。无论如何偿还都是无法全部还清的,而且在时间上也是无限的。

近代日本做了种种努力来改造“忠”,使其对象转向具体的人并特指天皇。明治维新后的第一代天皇是一位杰出、威严的人,在漫长的统治期内,他很容易地成为全体臣民瞻仰的国体象征。他极少在公众面前出现,仅有的几次出现,都隆重布置仪式,极尽崇敬。国民匍匐在他身前,鸦雀无声,没有一个人敢于抬头看他一眼。二楼以上的窗户都禁止打开,以保证任何人都不得从高处俯窥天皇。他和高级顾问的接触也同样是等级制的。日本没有天皇召见执政官员的说法,而是少数有特权的“阁下”们,“受赐拜谒天皇”。他从不对有争议的政治问题发布诏书。所发的诏敕内容都是有关道德、节俭或者是针对具有里程碑意义的事件:宣布某项事务的终结,并安抚民心。当他驾崩时,整个日本几乎成了一座大寺院,所有的老百姓都在为他虔诚祈祷。

某人“偿还”这些债务,向“恩人”“回报”。亦即,这类从主动偿还立场来看是义务。

二、“恩”对应(义务)

▲ 摄于1867年的日本武士,此时维新运动即将爆发,古老的武士装束即将退出历史舞台

注:所有施恩者都是自己的“恩人”。

经过种种方式,天皇成了超然于国内一切政治纠纷之上的象征。就像美国人对星条旗的忠诚超越一切政党政治一样,天皇是“神圣不可侵犯”的。我们对国旗安排了某种仪式,而且认为这种仪式对人是完全不适用的。而日本人却最大限度地利用了他们的最高象征者的价值。人民可以敬爱天皇,天皇也可作出反应。老百姓听说天皇“关心国民”时会感动得热泪盈眶。他们奉献一生“为了使陛下放心”。在像日本文化这种完全建立在人际关系之上的文化中,天皇作为忠诚的象征,其意义远远超过国旗。教师在教授时,如果说人的最高义务就是爱国,他就会被指责不够,必须说是对天皇报恩。

一生从各种接触中所接受的“恩”。

“忠”在臣民与天皇之间构成了双重体系。一方面,臣民向上直接效忠天皇,其间没有中介,他们自己用行动来使“陛下安心”;但臣民接受到的天皇敕令,又是经过天皇与他们之间的中介者之口,层层传到他们耳朵的。“为天皇传令”,这一句话就可以唤起忠,其强制力要超过任何现代国家的号召。罗里曾描述这么一件事,在和平时期的一次军事演习中,一位军官出发时下令,不经他许可不能喝水壶里的水。日本军队的训练非常强调能在极困难条件下连续行军五六十英里。那一天,有二十人由于口渴和疲劳倒下,其中有五人死亡。经检查,他们的水壶没有被动过。“那位军官下了命令,他为天皇传令。”[5]

师恩——受自师长之恩。

主恩——受自主人之恩。

▲ 1909年,明治天皇在栃(lì)木县纳须村观看演习时的影像

亲恩——受自父母之恩。

在民政管理中,“忠”控制一切,从死亡到税收无一遗漏。税吏、警察、地方征兵官员都是臣民尽忠的中介。按照日本人的观点,遵守法律就是对他们的最高的恩,即“皇恩”的回报。这一点与美国的风习形成最强烈的对照。在美国人看来,任何新法律——从有关停车的尾灯标志到所得税,都是对个人事务中的个人自由的干涉,在各地都会引起人们的厌烦。联邦法律更受到双重怀疑,因为它干扰各州立法权的自由,认为它是华盛顿官僚集团强加于国民的。许多国民认为,无论怎样反对那些法律,也不能满足国民的自尊心。因此,日本人认为美国人是无法无天,我们则说他们是缺乏民主观念的驯民。两国国民的自尊心与彼此不同的态度有联系,也许这种说法更准确些。在美国,自尊心是与自己处理自己的事联系在一起的;在日本,自尊心则是与对施恩者报恩联系在一起的。两种行为各有各的难处:在美国,即使有益于全国的法律,也很难被接受。在日本,人们一生都处于负恩重压的阴影之下。也许,每个日本人都能找到既不触犯法律,又能回避苛求的办法。他们也赞赏某种暴力、直接行动和私人报复,而这些却是美国人不赞成的。然而,尽管有这些保留条件以及其他可以列举的保留条件,“忠”对日本人的支配力仍然是无可怀疑的。

皇恩——受自天皇之恩。

当日本于1945年8月14日投降时,“忠”在全世界显示了难以置信的威力。许多对日本有体验或了解的西方人士都认为日本不可能投降。他们坚持认为,幻想那些分布在亚洲和太平洋诸岛上的日军会自愿放下武器,简直是过于天真。日军的许多部队还没在当地战败,他们还确信自己的战争是正义的。日本本土各岛,到处都是誓死顽抗者。若我们派出小股占领军,一旦该部队前进至舰炮射程以外,就有被残杀的危险。在战争中,日本人是什么事都干得出来的!他们是好战的民族。但这类美国分析家没有考虑到“忠”的作用。天皇发话了,战争就结束了。在天皇的声音尚未广播之前,顽强的反对者们围住皇宫,试图阻止停战诏书的宣布。但一旦天皇宣布了,他们就全都服从了。不论是在“满洲”,或爪哇等地的前线司令官,或者是本土的东条们没有一个人反对。美国空军在机场着陆后,受到了礼貌的欢迎。外国记者中有一个人这样写道:早晨着陆时还手指不离手枪,中午时就把枪收了起来,傍晚便悠闲地上街采购日用品了。日本人现在是用遵守和平的办法使“陛下安心”了,而在一个星期前,他们还发誓要奋身用竹枪击退夷狄来使“陛下安心”呢!

“受恩”、“承恩”,这类恩都是从被动立场接受的义务。

这种态度并没有什么不可思议,除非那些西方人,他们不承认支配人类行为的情绪是多变的。有些人宣称,日本民族只会灭绝,别无其他出路;另一些人则主张,只有自由主义者掌握政权,推翻现政府,日本才能得救。这两种分析,说的都是一个全力以赴、全民支持,进行总体战的西方国家。但他们错了,因为他们以西方的标准去衡量日本。甚至在和平占领日本几个月之后,有些西方人士还在预言,一切机会均已失去,因为日本没有发生西方式的革命,或者说因为“日本人不懂得他们已经被打败”。这种说法是基于西方标准判断优劣的西方社会哲学。但日本不是西方国家,它没有采用西方各国那种最后的力量:革命。它也没有用消极破坏等办法来对抗占领军。他们使用自己所固有的力量,即能够在战斗力未被完全摧毁以前,就要求自己把无条件投降这一巨大代价作为“忠”。在他们看来,这种巨大的代价仍然是有价值的,他们获得了最珍视的东西,他们有权力说:这是天皇的命令,即使是投降的命令。也就是说,即使投降,最高的法则仍然是“忠”。

一、恩:被动承担的义务。

[1]日文“义理”(英语原文:Giri,日语的罗马化发音)一词,包含“人情”“情义”等多种意思,且不能完全由中文表达,因此全书采用日语汉字“义理”。

日本人的义务及其对应义务一览表

[2]朝河贯一,近代日本历史学家、作家、自由主义者和和平主义者,著有《大化改新》《朝河贯一比较封建制论集》以及多部和平学著作。

日本人把恩分为不同类别,每一类都有不同规则:一种是在数量上和持续时间上都是无限的;另一种是在数量上相等并须在特定时间内偿还的。对于无限的恩,日本人称之为“义务”,亦即他们所说的“难报其于万一”。一个人负担的义务包括两类:一类是报答父母的恩,即“孝”;另一类是报答天皇的恩,即“忠”。这两者都是强制性的,人人生而有之。日本的初等教育被称为“义务教育”,这实在是太恰当了,没有其他词能如此表达其“必修”之意。人的一生中的偶然事件可能改变义务的某些细节,但义务则是自动加在一切人身上并超越一切偶然情况的。

[3]当日本人使用“知仁(Knowing jin)”一词时,与中国的用法多少相近。佛教劝人“知仁”,意即慈悲、博爱。但正如日本辞典所说:“知仁,与其说是指行为,毋宁是指理想的人。”——原注。

美国人要想理解日本人的这种德行,一个有效的办法就是经常把这种德行与金钱交易作比较,而且不要忘记,在美国交易背后对违约的制裁。我们十分看重某人所附的契约。对于一个人强取不义之财的行为,我们不会因环境诱因而减轻他的罪孽。若对银行有债务,就必须偿还。债务人不仅要还本,还必须付息。还债与我们对爱国、爱家庭的看法是非常不同的。对我们来讲,爱是一种感情,不受任何约束而自由给予,这才是最高尚的。爱国心意味着把我们国家的利益看得高于其他一切;在这种含义上,除非美国受到敌国的武装攻击,爱国心颇被视为某种毫不顾己,或与凡人皆有弱点的人性是不大相容。我们美国人没有日本人那种基本观念——一个人呱呱坠地,就自然地背上了巨大的债务。我们认为,一个人应该心怀怜悯,帮助双亲,不能殴打妻子,必须抚养子女。但这些既不能像金钱债务那样斤斤计较,也不能像做生意成功那样获得回报。但在日本,这些却被看作像美国人眼中那种金钱债务一样,其背后有强大的约束力,就像美国人的应付账单或抵押贷款的利息一样。这些观念不是只在紧要关头(如宣战、父母病危等)才需加以注意,而是时刻笼罩心头的阴影,就像纽约的农民时刻担心抵押,以及华尔街的投资者卖空脱手后看到行情上涨心情不安。

[4]野原,《日本的真相》(Nohara,K.,The True Face of Japan),第45页。——原注。

“恩”是债务,而且必须偿还。但在日本,“报恩”被看作是全然不同的另一个范畴。在我们的伦理学中,这两个范畴却混在一起,形成中性词汇,如obligation(义务、恩义)与duty(义务、任务)之类。日本人对此感到不可理解,好比我们对某些部落语言在有关金钱往来时不区别“借方”与“贷方”感到奇怪一样。对日本人来讲,“恩”作为最主要的义理关系,一经接受则永久常存;“报恩”则是积极的、紧如张弦而刻不容缓的行为,两者是完全不同的概念。受恩不是美德,报恩则是美德。某人积极地开始报恩时就是美德的发端。

[5]西里斯·罗里,《日本的军事教官》(Lory,Hillis,Japan's Military Masters),第40页。