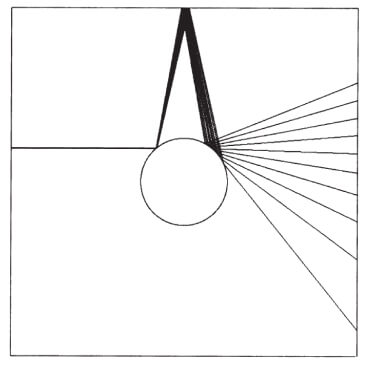

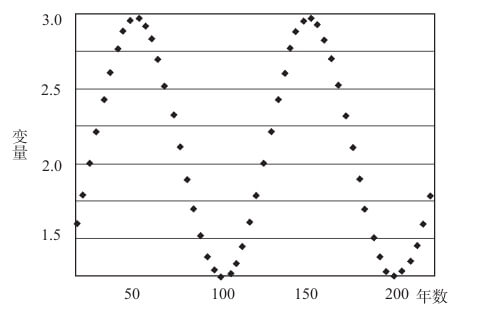

注:本书草稿的一名读者戴维·考恩画了这幅表现偏离的图,它表现出在第二次反弹时,对最初条件的不同偏离能够导致极端分散的结果。由于角度的最初偏离被放大了,每增加一次反弹,偏离会进一步加大。这会导致严重的放大效应,使错误不成比例地增加。

图11–2 精确度与预测

这种放大效应要求假设条件越来越精确,这一点能够通过如下预测弹子球在球桌上的运动轨迹的简单试验来演示。我以数学家迈克尔·贝里(Michael Berry)的计算为例。如果你知道关于弹子球的基本参数,那么就能够计算桌面的阻力(这是非常基础的),也能够测量撞击力量的大小,因此你也能很容易地预测第一次撞击带来的结果。第二次撞击更为复杂一些,但也是可以预测的。这要求更高的精确性,你必须更为小心地确定球的初始状态。问题是,为了正确计算第九次撞击的结果,你需要考虑某个站在桌子旁边的人的引力(贝里的计算就谨慎地考虑了一个体重150磅的人的引力)。为了计算第56次撞击的结果,宇宙中的每一个基本粒子都必须被考虑进来!一个离我们100亿光年、位于宇宙边缘的电子必须被纳入计算,因为它对计算结果有重要影响。下面再加上另一项艰巨任务,那就是预测这些变量在未来的状况。预测一枚弹子球在球桌上的运动需要关于整个宇宙运行的知识,小到每一个原子!我们能轻易预测像行星这样的庞大物体的运动轨迹(尽管是在不远的将来的运动),但微观世界是很难预料的,而宇宙中微观粒子的数量不计其数。

请注意,弹子球的故事假设了一个直白而简单的世界,它甚至没有考虑随时可能出现的疯狂的社会因素。弹子球自身没有思维。我们的例子没有考虑相对论和量子力学的影响,也没有考虑所谓的“不确定性原则”(一些伪专家经常提起)。我们没有考虑亚原子级别测量精确性的不足,我们只考虑了弹子球!

想一想预测一棵树的什么部分会长出枝条有多困难吧:因为每一个分枝,又会长出许多新的分枝。为了了解我们对这些非线性多重结果的直觉判断的局限性,想一想关于棋盘的故事。棋盘的发明者要求得到如下报酬:在第一个方格里放1粒米,第二个方格放2粒,第三个方格放4粒,然后8粒,16粒,依此类推,每一次翻一倍,重复64次。国王同意了他的要求,以为发明者的要求微不足道,但国王很快意识到自己上当了。需要的米粒超过了国王全部谷物的储备!

在动态系统中,你无法只考虑一枚孤立的弹子球,你还要考虑各球之间的相互影响,面对这样的复杂局面,人们预测未来的能力不是降低了,而是存在根本的局限性。彭加莱指出,我们只能处理定性的事物,我们能够讨论系统的某些特点,但无法计算。你能够严谨地思考,但不能使用数字。彭加莱甚至为此创造了一个领域——原位分析,现在属于拓扑学。预测比人们通常以为的复杂得多,而人们必须懂得数学才能理解这一点。接受这一点则既需要知识又需要勇气。

预测困难的急剧提升来自这个系统稍稍增加的复杂性。不过,我们的世界比这个三体问题复杂得多,它包含了无数的事物。我们面对的是所谓的动态系统,而世界淋漓尽致地体现了动态系统的特点。

20世纪60年代,麻省理工学院的气象学家爱德华·洛伦茨独立地再次发现了彭加莱的理论,同样是出于偶然。当时他正在建立一个天气变化模型,并对一个天气系统几天后的情况进行了模拟预测。后来他使用同一模型进行重复模拟,而且他认为自己输入的是相同的参数,但他得到的结果却大相径庭。他起初以为差异来自计算机漏洞或计算错误。当时的计算机较为笨重和迟缓,与我们今天的计算机完全不一样,所以使用者受到时间的严重约束。洛伦茨后来意识到,计算结果的巨大差异不是来自计算错误,而是来自输入参数时的小小的四舍五入。这就是著名的蝴蝶效应:一只在印度扇动翅膀的蝴蝶能够引起两年之后纽约的飓风。洛伦茨的发现引起了人们对混沌理论的兴趣。

彭加莱的理论很简单:在预测未来的过程中,你所模型化的过程需要越来越精确,因为你的错误率会迅速上升。而仅仅达到近似的精确是不行的,因为你的预测会突然失效,最终需要对过去进行无穷精确的解释。彭加莱以一个非常简单的例子演示了这一点,即著名的“三体问题”。如果在一个类似太阳系的星系中只有两颗行星,并且没有其他因素影响它们的运行,那么你将能够毫不费力地预测它们的运行。但在两颗行星之间再加入第三个天体,比如一颗小小的彗星,那么情况将大为不同。最初,第三个天体不会导致行星运行偏离轨道;然而,随着时间的推移,它对另两个天体的影响可能是爆炸性的。这个微小天体的位置将最终决定这两个庞大行星的命运。

自然,人们找到了洛伦茨这一发现的先行者:其不光存在于彭加莱的著作中,还存在于极富洞察力的雅克·哈达玛的著作中。哈达玛在1898年前后提出了相同的观点,此后又活了近70年,在98岁时去世。[4]

在这个故事中也有一个意外因素。彭加莱最初同意参加数学家格斯塔·米塔格–勒弗(Gösta Mittag-Leffer)组织的一场旨在庆祝瑞典国王奥斯卡60岁生日的竞赛。彭加莱关于太阳系稳定性的论文集赢得了当时的最高科学荣誉奖(那是诺贝尔奖以前的快乐日子)。但是,出了一个问题,一名数学编辑在出版前审阅论文集时发现了一处计算错误,改正错误之后,将得到相反的结论——不可预测性。这部论文集被小心翼翼地延后,直到一年后才出版。

他们仍然忽视哈耶克

彭加莱是第一位了解并解释我们的方程具有局限性的伟大数学家。他引入了非线性特征的概念,提出小的事件可以导致严重后果的思想,即混沌理论。这一理论后来变得流行,或许有些太流行了。流行有什么不好?因为彭加莱的全部观点在于非线性特征对预测造成的局限性,而不是邀请人们运用数学技巧进行预测。

波普尔和彭加莱的发现“限制”了我们预测未来的能力,并让预测成为对过去的复杂的反映(假如存在对过去的反映这种东西的话)。这一发现在社会领域中的应用来自波普尔的一位朋友:直觉极强的经济学家哈耶克。哈耶克是他的“行业”中极少数关注真正的不确定性、知识的局限性以及埃克的图书馆里没被读过的书的著名成员之一(此外还有凯恩斯和夏克尔)。

三体问题

1974年,他获得纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖。但假如你读一读他的获奖感言,你就会感到惊奇。他演讲的题目为“知识的伪装”,他对其他经济学家和计划者的想法进行了抨击。他反对在社会科学中使用硬科学的方法,而令人遗憾的是,他的反对正好发生在这些方法在经济学中大举应用之前。之后,复杂方程式的普遍运用使真正的经验思想家的环境比哈耶克发表这篇演讲之前更糟糕了。每年都会出现一篇论文或一本书哀叹经济学的命运并指责它模仿物理学的企图。最近有人认为经济学家应该追求卑微的哲学家的位置,而不是高级牧师的位置。但是,对此我不以为然。

彭加莱是本章的中心,因为他生活的时代是我们在预测领域取得极快的智力发展的时代——想想天体力学。科学革命使我们感到掌握了能够把握未来的工具,并消除了不确定性。宇宙像时钟一样精准,通过研究天体的运行,我们能够预测未来。我们要做的只是建立正确的模型,并让工程师去计算,就这么简单。未来只是我们的技术确定性的延伸。

哈耶克认为,真正的预测是由一个系统有机地完成的,而不是通过指令完成的。一个单独的机构,比如核心计划者,不可能集合全部知识,许多重要信息会被漏掉。但社会作为一个整体,能够在运行中包含这些信息,它能够在框架以外思考。随着科学知识的增加,我们高估了自己理解构成世界的微妙变化以及为每种变化赋予重要性的能力。他把这贴切地称为“科学主义”。

在那个时代,彭加莱被众人奉为数学和科学之王,当然,除了一些心胸狭隘的数学家之外,比如查尔斯·埃尔米特(Charles Hermite)认为他太直觉化、太高深、“太空洞”。在数学家的评论中,某人越“空洞”,越意味着此人有真知灼见,是现实主义、言之有物的,是正确的,因为当批评者找不到某人更为严重的缺点时就会说他“空洞”。彭加莱点点头就可以创造或毁掉一个人的职业生涯。许多人认为,彭加莱在爱因斯坦之前就想出了相对论,但他并没有把它太当回事,爱因斯坦却从他那里获得了灵感。这些说法显然来自法国人,但似乎获得了爱因斯坦的朋友及传记作家亚伯拉罕·派斯的认可。彭加莱的身份及风度太贵族化了,他不会去争夺一个研究成果的所有权。

这种错误在我们的各种机构中根深蒂固。这就是我害怕政府和大公司的原因,它们之间几乎没有差别。政府做预测,公司也做预测,每年有各种各样的预测者对来年年底的抵押贷款率和股票市场做预测。公司生存下来不是因为它们做出了良好的预测,而是像我之前提到的去沃顿讲课的CEO们一样,它们只是运气好而已。而且,像餐馆老板一样,他们还可能伤害自己,而不是伤害我们,例如通过向我们提供商品来帮助或补贴我们的消费,由于网络时代的过度投资向我们提供廉价的国际长途通话服务。消费者可以允许他们预测他们想要预测的一切,假如他们必须这样做才能经营下去的话。

但我很难想象某件T恤印有彭加莱的图像,或者出现一张像爱因斯坦一样伸出舌头的彭加莱的照片。他身上有一种严肃的特质,一种第三共和国式的尊严。

实际上,如我在第八章提到的,纽约人都从公司和餐馆老板堂·吉诃德式的过度自信中获益。这是人们谈论最少的资本主义的好处。

我看着彭加莱的照片。他蓄着络腮胡子,身材魁梧,是法兰西第三共和国博学的贵族绅士,他呼吸和实践着真正的科学,对科学有深刻见解,拥有令人叹为观止的广博知识。他在19世纪末成为上流社会的一员:中上阶层,有权势,但不是太富有。他父亲是一名医生和医学教授,他叔叔是杰出的科学家和管理者,他的堂弟雷蒙(Raymond)成了法国总统。那是商人和富人的孙子们对思想趋之若鹜的时代。

公司频繁地破产,而它们的财富会流入我们的口袋,达到补贴我们消费的效果。破产的公司越多,对我们越有利。政府是更为严肃的机构,我们必须确保我们不为它的愚蠢买单。作为个人,我们应该热爱自由市场,因为其中的参与者可以想多无能就多无能。

我要再次强调,彭加莱是真正的科学哲学家:他的哲学思想来自他对科学局限性的观察,这正是真正的哲学家要做的事情。我喜欢把彭加莱称为我最喜欢的法国哲学家,而忽略其他迂腐的法国学者。“他是哲学家?您是什么意思,先生?”有一件事情总是令我烦恼,就是向人们解释他们所崇拜的思想家(比如亨利·柏格森和让–保罗·萨特)只是时尚的产物,而在影响力上不可能与彭加莱相比。实际上,关于预测,这里有个不光彩之处:是由法国教育部确定哲学思想应当被学生学习的那些哲学家。

人们对哈耶克的唯一批评大概在于他在社会科学与物理学之间进行了严格而定性的区分。他指出,物理学方法不适用于社会科学,并批评了这种做法中的工程学思维。但在他所处的时代,物理学作为科学的王后,其影响力不断扩大。事实表明,即使自然科学也很复杂。他对社会科学的观点是正确的,与社会科学相比,他更信赖硬科学,这显然也是正确的,而他对社会知识局限性的观点对一切知识都是适用的——一切知识!

彭加莱作为思想家的声望在他死后很快消失。他引起我们关注的思想几乎在一个世纪之后才再次浮出水面,却是以另一种形式。我儿时没有仔细阅读他的文章实在是一大错误,因为我后来才发现,在权威著作《科学与假设》中,他愤怒地驳斥了对钟形曲线的运用。

为什么?由于证实谬误,可以说我们对自然世界所知甚少。我们炫耀读过的书,而忘记了那些未读过的书。物理学是成功的,但它只是硬科学的一小部分,而人们把它的成功推及所有科学。与对宇宙起源的了解相比,假如我们能更了解癌症或者(高度非线性的)天气的话,大概更令人高兴。

彭加莱在30多岁时成为多产的论文作者,他似乎在赶时间。他58岁时便英年早逝。他如此匆忙,即使发现了文字中的打字和语法错误,也懒得改正,因为他认为改错是浪费时间。人类再也没有产生这样的天才,或者说再也不让天才以他们自己的方式写作了。

如何不做愚人

其实,彭加莱自成一派。我记得父亲曾建议我读彭加莱的文章,不仅因为他文章中的科学内容,还因为他的法语造诣。这位大师以系列论文的形式写下了那些著作,而且行文就像即兴演讲一样。在他的每一篇大作中,你会看到重复、偏题,以及一切“人云亦云”的思维。这是最令编辑讨厌的东西,但这使他的文章更具可读性,因为其思路异常清晰明了。

让我们更深入地讨论知识问题并继续第九章中胖子托尼和约翰博士的较量。愚人会筛选吗?也就是说,他们是否只专注于某些类型的事物而忽视了不确定性的来源?回忆一下,序言中我把柏拉图化定义为一种自上而下的对分类的专注。[5]

第三共和国式的礼仪

想一想一个开始学一种新语言的书呆子,比如他要通过掌握语法来学习塞尔维亚–克罗地亚语。他会有一种感觉,那就是某个更高的语法权威设定了这些语言规范,以帮助无知的普通人之后学会说这门语言。而实际情况是,语言是先出现的,语法只是某些无事可做的人整理成书的东西。具有学术思维的人会记住各种词格变化,一个非柏拉图化的非愚人却会通过在萨拉热窝附近的酒吧里找的女朋友或者出租车司机学习塞尔维亚–克罗地亚语,然后(如果有必要的话)把语法规则与他已经掌握的语言相对应。

亨利·彭加莱虽然名声显赫,但通常被认为是价值被低估的科学思想家,因为他的一些思想过了近一个世纪才得到人们的赞赏。他或许是最后一位伟大的思想数学家(或者数学思想家)。每次我看到印有现代偶像爱因斯坦头像的T恤衫时,我就无法不想到彭加莱。爱因斯坦值得我们尊敬,但他掩盖了许多应当得到尊敬的人。我们的意识空间太狭小了,这也是一种赢家通吃现象。

再想一下核心计划者。和语言一样,不存在语法权威对社会经济事件进行整理的情况,你可以试着说服一位官僚或社会科学家相信世界可能并不想遵守他的“科学”方程式。实际上,哈耶克所属的奥地利学派的思想家们把我们无法写下来而且应该避免总结的知识称为“默许知识”或“隐含知识”。他们把“技术”与“知识”区分开来,后者更不易为人们掌握,也更易被愚化。

第N个弹子球

简而言之,柏拉图化是自上而下的、程式化的、封闭思维的、自我服务的、商品化的,非柏拉图化是自下而上的、开放思维的、怀疑的、经验的。

注:出于某种原因,人类不再产生这类思想家了(照片由南锡第二大学提供)。

我要特别研究一下伟大的柏拉图,原因在这位大师的如下思维中显而易见:柏拉图认为我们应该能够以同样的熟练程度使用两只手,否则是“没有道理的”。他认为,人们更习惯于使用某一只手是由“母亲和保姆的愚蠢”造成的退化。他不喜欢不对称,并且把他的高雅理论投射到现实中。我们不得不等到路易斯·巴斯德发现化学分子要么是左旋的,要么是右旋的,这一点非常重要。

图11–1 亨利·彭加莱教授

人们可以在许多毫不相关的思想分支中找到相似的思想。最早的(照例)是经验主义者,其自下而上的、没有理论的、“以经验为基础”的医学方法的代表人物是菲尔那斯(Philnus)、塞拉皮昂(Serapion)和格劳西亚斯(Glaucias),后来美诺多托为之加入怀疑主义的因素,现在,这些思想则是因为其著名实践者、我们的朋友、伟大的怀疑主义哲学家塞克斯都·恩披里克而为人熟知。我们已经看到,恩披里克大概是第一个讨论黑天鹅事件的人。经验主义者在不依赖推理的情况下实践“医学艺术”,他们喜欢通过猜测从意外观察中学习,并反复实验,直到找到有效的治疗方法。他们把理论化降至最低。

经过2000年的说服,他们的方法今天正在以一种形式复苏,即循证医学。想一想,在我们知道细菌以及它们在疾病中的作用之前,医生们是没有洗手这一步骤的,因为这对他们而言没有道理,尽管证据表明洗手能明显降低医院的死亡率。19世纪中期倡导洗手的医生伊格纳兹·塞麦尔维斯(Ignaz Semmelweis)直到去世几十年后才被认同。同样,针灸似乎也“没有道理”,但在人的脚趾刺入一根针可以降低整体的疼痛感(在正确进行的测试中)。因此,有些事物可能太复杂了,超过了我们的理解能力,所以让我们暂时接受它们,同时保持思维的开放。

有人或许会说,这一观点从措辞上是很明显的,我们总是以为我们已经掌握了全部知识,但没有认识到我们所嘲笑的过去的社会也曾有同样的想法。我的观点很简单,但为什么人们没有考虑到呢?原因在于人性的弱点。还记得前一章讨论过人类在技术认知上的不对称吗?我们看到别人的缺点,而看不到自己的。在这一点上,我们似乎非常容易自欺。

学术自由主义

我的观点是:预测要求我们知道将在未来出现的技术。但认识到这一点几乎会自动地让我们立即开始开发这些技术。因此,我们不知道我们将知道什么。

借用沃伦·巴菲特的一句话,不要去问理发师你是否需要理发,同样,也不要去问学者他的研究是否有用。我要用如下的例子结束对哈耶克自由主义的讨论。我已经说过,理论化知识的问题在于学术派别与知识本身的利益之间可能存在差异。所以终我一生也不可能明白为什么今天的自由主义者不再追求终身教职(除了许多自由主义者大概都是学者这一原因之外)。我们看到公司可以破产,但政府屹立不倒。不过,虽然政府屹立不倒,公务员却会降级,国会议员会在选举中下台。在学术界,终身教职是永久性的,即知识行业有永久性“所有者”。简而言之,自大者是约束的产物,而不是自由和缺乏系统的产物。

可惜杜布瓦–雷蒙德也错了。我们甚至不善于了解哪些是不可知的。想一下我们在面对那些永远也不可能知道的事情时说了什么话,我们自负地低估了在未来可能获得的知识。被(不公正地)指责为企图把一切事物科学化的实证主义学派创始人奥古斯特·孔德声称,人类永远也不可能知道恒星的化学构成。但是,如查尔斯·桑德斯·皮尔斯指出:“他的话音未落,人类就发明了分光镜,他认为绝对不可知的事物正被人们探知。”具有讽刺意味的是,孔德关于我们认知能力的其他预测大体上是危险的高估。他认为社会像时钟一样,会向我们透露机密。

预测与自由意志

波普尔不是第一个质疑我们知识局限性的人。在19世纪后期的德国,埃米尔·杜布瓦–雷蒙德(Emil du Bois-Reymond)指出我们是无知的,并将继续无知。不知什么原因,他的观点默默无闻地消失了,但消失之前却引起了一个反应:数学家戴维·希尔伯特(David Hilbert)决心以行动反驳他,于是写了一份清单,列出了数学家需要在下个世纪解决的问题。

如果你知道一个物理系统的各种可能情况,你就能够在理论上(而不是在实际上)预测它在未来的行为,但这只涉及没有生命的客体。当涉及社会领域时,我们的预测就会面临巨大的障碍。在预测中考虑人类是另一回事,如果你把他们当作拥有自由意志的活的生物的话。

按照同样的逻辑,我们无法轻易想到未来的发明(如果可以,我们早就已经发明了)。在我们能够预见未来发明的那一天,我们的生活中就已经充斥着那些被发明的东西了。这让我想起发生在1899年的一个杜撰故事,当时美国专利局局长辞职,因为他认为再没有什么需要发现的东西了——除了一点,就是他在这一天的辞职是正确的。[3]

如果我能预测你在特定情况下的所有行为,那么你就不像你所想的那样自由。你只是对环境刺激做出反应的机器,你是命运的奴隶。假想中的自由意志能够被简化为一个描述分子间相互影响结果的方程。就像研究时钟的运行:一个充分了解初始状态以及因果关系链的天才能够运用他的知识预测你的未来行为。是不是很可怕?

我们在这一点上的无能并非微不足道。只要知道某样东西被发明出来,我们就会做出一系列类似发明,即使这一发明的任何细节都没有被透露出来(我们因而不需要揪出间谍把他们当众绞死)。在数学上,一旦有人宣布证明了某个神秘定理,我们就会经常看到突然凭空出现许多类似证明,偶尔也会有人指责别人泄密或剽窃。可能并没有剽窃存在:证明方法存在这一信息本身就是解决问题的一部分。

然而,假如你相信自由意志,你就不可能真正相信社会科学和经济预测。你不可能预测人们会怎样行动。当然,除非有阴谋,而这一阴谋正是新古典经济学依赖的东西。你只需要假设个人在未来是理性的,因此他们的行为是可预测的。这种理性、可预测性与数学上的可处理性之间的联系是很强的。一个理性的人在特定情况下会采取一系列独特的行为。对于“理性的人”如何追求利益最大化的答案有且只有一个。理性的人必须保持行为一致性:他们不能喜欢苹果胜于喜欢橘子,喜欢橘子胜于梨,然后喜欢梨胜于苹果。如果这样做了,那么他们的行为就很难概括,因而也很难预测。

但这一迭代认知法则还有一个较弱的形式:为了理解未来并预测它,你需要考虑这段未来本身包含的因素。如果你知道未来将有什么发现,那么你实际已经发现了。假设你是中世纪大学预测系的学者,专业是未来历史预测(比方说专攻遥远的20世纪)。你必须预测蒸汽机、电、原子弹和互联网的发明,以及飞机上的按摩器和一种叫作商业会议的奇怪活动(在从事这种活动时,那些衣食无忧但久坐不动的人会自愿佩戴一种叫作领带的昂贵装置来抑制血液循环)。

在正统经济学中,理性成了一件紧身衣。柏拉图化的经济学家忽视了一个事实,那就是人们可能喜欢别的东西胜过喜欢最大化他们的经济利益。这导致一些数学技巧的诞生,比如“最大化”或“最优化”,保罗·萨缪尔森的大部分工作正是基于此。最优化是指为一个经济问题找到数学上的最优解决方案。例如,不同股票的“最优”购买数量是多少?它涉及复杂的数学,因此对非数学学者设立了进入障碍。这种最优化把社会科学从一个需要思考和沉思的学科降低为一种“精确的科学”,而我不是第一个提出这种观点的人。“精确的科学”指的是那些假装热爱物理学或患有物理嫉妒病的人从事的二流工程问题。换句话说,它是智力骗局。

再次考虑车轮的例子。如果你是石器时代的哲学家,你的部落首席计划官要求你在一份综合报告中预测未来,你必须预测到车轮的发明,否则你就会错过大部分人类进展。现在,假如你能够预言车轮的发明,你已经知道车轮的模样,因此你已经知道如何制造车轮,所以你已经可以造车轮了。黑天鹅需要被预测!

最优化是简化模型的例子,我们将在第十七章讨论。它没有任何实际(或者甚至理论)用处,所以它主要是一种学术地位的竞争渠道、一种人们比拼数学能力的方式。它让柏拉图化的经济学家进不了酒吧,只能整夜解方程。可悲的是,据说保罗·萨缪尔森这个思维敏捷的人是他这一代最具智慧的学者之一。显然,他的智慧没有用对地方。有趣的是,萨缪尔森用下面这句话恐吓那些质疑他的人:“有能力的,从事科学;没能力的,从事方法论。”如果你懂数学,你就能“从事科学”。这让我想起心理分析师让批评者闭嘴,因为他们与他们的父亲交流不畅。可叹的是,实际上是萨缪尔森和他的大部分追随者不懂数学,或者说不懂如何运用他们所知道的数学,不懂怎样将之用于现实。他们知道的数学只够蒙蔽他们的眼睛。

“从根本上”不可预测?我将用现代框架解释他的意思。考虑一下这件事的性质:如果你预期将在明天确定你的男朋友一直在欺骗你,那么你今天就确定地知道他正在欺骗你,并将在今天采取行动,比如抓起一把剪刀愤怒地把他的所有名牌领带剪成两半。你不会对自己说,我将在明天明白这一点,但今天是今天,所以我暂时不会去想这一点,我要先吃一顿令人愉快的晚餐。这一点可以推及其他情况。实际上,在统计学中有一个法则,叫作迭代预期法则,我在这里概括它的较强形式:如果我预期将在未来某一时间预见到某件事,那么我实际上现在就已经预见到了那件事。

在不懂实证检验的白痴专家大量出现之前,真正的思想家,如凯恩斯、哈耶克和曼德尔布罗特,就已经开始了有意义的研究。结果他们被人们遗忘,因为他们让经济学远离了二流物理学的精确性。这的确令人遗憾。一位被人们低估的伟大思想家是G.L.S.夏克尔,现在几乎完全没有人记得他,他提出了“反知识”的概念,也就是翁贝托·埃克的图书馆里那些没被读过的书。人们根本不会提到夏克尔的研究,我不得不从伦敦的旧书经纪人那里购买他的书。

波普尔的核心论点是,为了预测历史事件,你需要预测技术创新,而它从根本上是不可预测的。

启发和偏差法学派(heuristics and biases school)的许多经验心理学家已经指出,不确定条件下的理性行为模型不仅是不准确的,而且是对现实的错误描述。他们的发现也令柏拉图化的经济学家们不安,因为他们揭示了多种不理性的行为方式。托尔斯泰说过,所有幸福的家庭都是一样的,而不幸的家庭各有各的不幸。人们被发现犯了“喜欢苹果胜于喜欢橘子,喜欢橘子胜于梨,喜欢梨胜于苹果”的错误,这视具体问题而定。顺序是重要的!同样,如我们在锚定行为的例子中看到的,受试者对曼哈顿牙医数量的估计受到他们刚刚看到的随机数字(锚定对象)的影响。由于锚定对象具有随机性,我们的估计也具有随机性。因此,如果人们做出前后不一致的选择和决策,那么经济最优化的核心就崩塌了。你不可能制造出“一般理论”,而没有一般理论你就无法预测。

波普尔的观点涉及人们预测历史事件的局限性,以及把历史和社会科学这样的“软”学科降到比美学和娱乐(比如收集蝴蝶和硬币)只高一点的必要性。(波普尔受过典型的维也纳教育,所以他的思想还没有走很远。我做到了。我来自艾姆云。)这里的所谓软性历史科学是指依赖于叙述谬误的研究。

你必须学会在没有一般理论的情况下生活,看在柏拉图的分上!

正如卡尔·马克思在极端愤怒中写下《哲学的贫困》(The Misery of Philosophy)驳斥普鲁东的《贫困的哲学》(Philosophy of Misery),波普尔被同时代一些相信历史是可以被科学理解的哲学家激怒,并写下了《历史决定论的贫困》。[2]

祖母绿的变色特性

让我们回到波普尔对历史决定论的批判。如我在第五章所述,这是他最重要的观点,但也是他最不为人知的观点。不真正了解他的研究的人倾向于只关注他的证实与证伪的理论。这种狭隘的关注淹没了他的核心思想:他把怀疑主义当作一种方法,他为怀疑主义者提纲挈领。

回忆一下火鸡问题。你观察过去,然后得出关于未来的规律。根据过去预测未来的问题可能比我们已经讨论的问题还要严重,因为相同的过去的数据既可以证明一个理论,又可以同时证明完全相反的理论!如果你明天还活着,这可能意味着你有可能长生不老,或者你更接近死亡。两个结论依赖于完全相同的数据。如果你是一只被喂养了很长时间的火鸡,你可以要么天真地以为喂食证明你是安全的,或者聪明地意识到它证明了你最后成为晚餐的危险。一个熟人过去对我的殷勤可能表明他真的喜欢我,并且关心我是否愉快,但也可能表明他企图有朝一日抢走我的饭碗。

如何做出自己的预测

所以,不但过去是有误导性的,而且我们对过去事件的解释也存在很大的自由度。

预测技术的走向意味着预测风潮和社会流行病,这超出了技术本身的客观有用性(假如存在客观有用性这种东西的话)。多少有用的想法最后走进了坟墓,比如一种叫作赛格威(Segway)的电动双轮代步车,人们曾经预言它将改变城市的面貌以及许多别的东西。当我在构思这些文字时,我在机场报刊亭看到一份《时代周刊》杂志的封面,上面公布了年度“最有意义的发明”。看上去,截至杂志的发行日期或者之后一两个星期,这些发明似乎是有意义的。

为了从技术层面证实这一点,你可以在纸上画出一系列代表时间序列的点,就像第四章中显示前1000天情况的图4–1。假设你的高中老师让你延长这些点的序列。用线性模型,也就是用直尺,你只能画出一条从过去到未来的单一直线。线性模型是唯一的,从一系列点中有且只有一条直线穿过,但情况可能更微妙。如果你不将自己限制在直线中,你会发现许多曲线都能把这些点连起来。如果你用线性方式解释过去,你只能朝一个趋势继续,但未来对过去的偏离有无数种可能。

这家生物技术公司似乎默默地遵守着法国微生物学家路易斯·巴斯德关于实践中的运气的格言:“运气青睐有准备的人。”巴斯德说,与所有伟大的发现者一样,他懂得偶然发现的意义。获得最大运气的最好方法就是不断研究。(收集机会这一点我们之后再讨论。)

2005年夏天,作为一家刚刚获得非凡成功的加利福尼亚生物技术公司的嘉宾,我受到穿着T恤、戴着有钟形曲线图案胸牌的人们的欢迎,并同他们一起庆祝肥尾俱乐部的诞生(“肥尾”是黑天鹅现象的一个术语)。这是我见过的第一家受黑天鹅事件正面影响的公司。我得知一名科学家管理着这家公司,据说他有一种科学家的本能,就是跟随本能去发现,之后再将成果商业化。他是位真正的科学家,他深知研究工作包含很大程度的偶然性,只要明白了这种偶然性,并根据它管理业务,就有可能获得巨额回报。改变退休男人精神面貌和社会习惯的伟哥本来是用于治疗高血压的药品,而另一种降压药则成了促进头发生长的药物。我的一位懂得随机性的朋友布鲁斯·戈德堡把这种无意之间的应用称为“偏应用”。虽然许多人害怕意外结果的出现,技术冒险家却靠它们大获成功。

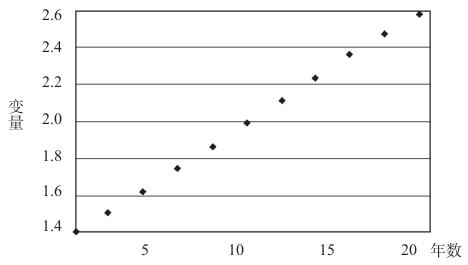

图11–3 似乎处于增长的变量

不断寻找

注:变量可以是菌群数量、销售量,或者第四章提到的火鸡喂食总次数。

我们制造玩具,而有些玩具改变了世界。

激光是一个特例,它是为某个特殊目的被设计出来的(其实没有真正的目的),然后被应用于当时人们想都不敢想的方面。它是典型的“寻找问题的解决方案”。其最早的应用之一是缝合视网膜。半个世纪之后,《经济学人》杂志采访激光发现者查尔斯·汤斯(Charles Townes)时,问其是否曾想过视网膜问题。他没有想过。他只是满足于把光线分成光束,仅此而已。实际上,汤斯受过同事的不少嘲笑,因为他的发现没什么用处。但想一想你目前所处世界受激光的影响:光盘、视力矫正、显微外科、数据存储与读取,这些全都是激光技术未曾被人们料到的应用。[1]

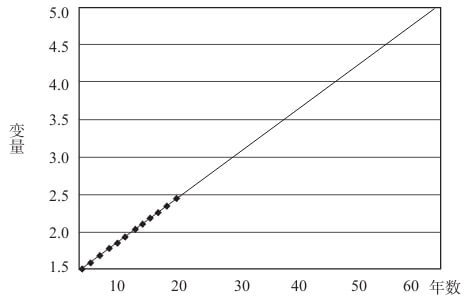

图11–4 未来趋势

工程师喜欢为了发明工具而发明工具,而不是让自然揭开自己的秘密。有些工具为我们带来更多知识。由于沉默的证据效应,我们忘记去考虑那些除了保住工程师饭碗以外一无用处的工具。工具带来意外发现,而意外发现又带来其他的意外发现。然而,我们的工具似乎很少发挥本来的作用,它们只不过是工程师制造玩具和机器的兴趣的产物,这些产物扩宽了我们的知识面。知识不是来自那些为了证实理论而设计的工具,而是相反。计算机不是为了帮助我们发展新的、可视的、几何式的数学而发明的,而是为了别的目的。它碰巧帮我们发现了没人主动想要发现的数学课题。计算机也不是为了让你与西伯利亚的朋友聊天而发明的,但它却帮助维系了这种遥远的关系。作为作家,我可以证明,互联网使我可以绕开记者传播思想,但这却不是计算机军方设计者的初衷。

注:很容易确定趋势,有且只有一个线性模型符合数据。你能够预测未来的连续变化。

等待问题出现的解决方案

读者可能不是在电脑屏幕而是在一种叫作书的古老媒介的纸面上读到这些文字的,这对某些鼓吹“数字革命”的人来说恐怕会是一件怪事。你正在阅读这本书的中文版本,而不是世界语版本,这违反了人们在半个世纪以前的预测,那就是世界很快将使用一种富有逻辑、语意清晰、简化的通用语交流。同样,我们也没有像30年前人们普遍预测的那样在宇宙空间站度过周末。来看一个公司自大的例子,在人类首次登陆月球之后,现已破产的泛美航空公司优先预订了地球与月球之间的往返票。不错的预测!只可惜这家公司没能预见自己不久之后的破产。

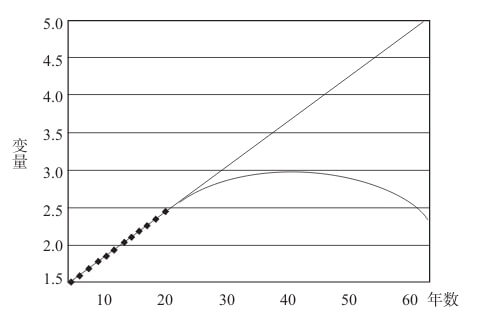

图11–5 另一趋势

我们会遇到一个矛盾。不但预测者通常无法预见这种由意外发现带来的巨变,而且事物的渐变也比预测者的预计慢。当新技术出现时,我们要么总体低估,要么严重高估它的重要性。IBM(国际商业机器公司)创始人托马斯·沃森曾预测人类只需要几台计算机。

注:似乎别的模型也适用。

文艺复兴?什么文艺复兴!这两个家伙在找鸟粪!他们不但不是在寻找大爆炸的证据这样缥缈的东西,而且,像通常情况一样,他们也没有立即意识到他们所发现的东西的重要性。而在一篇与重量级人物乔治·伽莫夫(George Gamow)和汉斯·贝特(Hans Bethe)合写的论文中最初提出大爆炸构想的物理学家拉尔夫·阿尔菲(Ralph Alpher),只是之后惊奇地在《纽约时报》上看到了这一发现。实际上,在那些被人们遗忘的关于宇宙起源的论文中,科学家们就怀疑能否测到这种辐射。正如科学发现中经常发生的一样,寻找证据的人没有找到,最终被称为发现者的人却并不是寻找证据的人。

在彭泽斯(Penzias,发现这一现象的其中一位天文学家)退休时,时任贝尔实验室主席兼朗讯首席运营官的丹·斯坦齐恩(Dan Stanzione)评价说,彭泽斯“代表了作为贝尔实验室标志的创造性和卓越的技术”。斯坦齐恩称彭泽斯为文艺复兴式的人物,因为“他拓展了我们对创造的脆弱理解,并在许多重要领域推动了科学的发展”。

图11–6 真正的“生成过程”

1965年,新泽西贝尔实验室的两名无线电天文学家在爬上一个巨大的天线时听到了一种背景噪声,那听上去就像信号不好时的静电噪声。这种噪声无法消除,即使在他们以为是鸟粪导致了噪声因而将之扫除之后,仍然如此。他们很长时间以后才明白,他们听到的是宇宙诞生的声音:宇宙背景微波辐射。这一发现复兴了大爆炸理论这个被人们遗忘的由早期研究者提出的理论。我在贝尔实验室的网站上找到了下面这段话,它把这一“发现”称为20世纪最伟大的发现之一:

注:其非常简单,但与线性模型完全无关!

看看下面这个富有戏剧性的神奇发现。亚历山大·弗莱明在清理实验室时发现青霉菌污染了他之前的一个实验样本。于是他在偶然间发现了青霉菌的抗菌特性,正是青霉素使我们许多人现在能够健康地活着(包括我自己。我在第八章提到过,伤寒在没有得到治疗的情况下经常是致命的)。确实,弗莱明在寻找“某种东西”,但真正的发现只是偶然的奇迹。而且,虽然事后看来这一发现非常伟大,但医疗官员们花了很长时间才意识到这项发现的重要性。在它重新受到重视之前,就连弗莱明也丧失了信心。

这就是哲学家纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)所说的归纳之谜:我们画出一条直线,只是因为我们手边有一把直尺;一个数字在过去1000天都在增长,于是你更相信它会继续增长。但如果你头脑中有非线性模型,它也许会显示数字会在第1001天下降。

当预测由我们做出时,我们会忘记事物的不可预测性。这就是为什么人们在阅读本章和类似观点时会完全同意,但当他们思考未来时,却会忘记谨慎。

假设你观察一颗祖母绿。它在昨天和前天都是绿色的,今天也是绿色的,通常这会证明它的“绿色”特性:我们能够假设这颗祖母绿在明天也是绿色的。但对古德曼来讲,祖母绿过去的颜色同样能够证明它的变色特性。什么是变色特性?祖母绿的变色特性就是在某个特定的日子之前,比如2006年12月31日之前,它一直是绿色,之后会突然变为蓝色。

培根评论说,人类最重要的发展是人们最难以预料的,是“想象之外的”。培根不是指出这一点的最后一位智者。这一观点不断被提出,又迅速被忘掉。近半个世纪以前,畅销小说家阿瑟·凯斯特勒(Arthur Koestler)为此写了一本书,将其贴切地命名为《梦游者》(The Sleepwalkers)。在这本书中,发现者被描述为被结果突然绊倒而不知自己有了重大收获的梦游者。我们以为哥白尼发现行星运行的重要性对他和当时的人来说是显而易见的,然而直到他死后75年,当局才开始感到被冒犯。达尔文和华莱士发表改变我们世界观的物竞天择进化论论文的那一年年底,发表他们论文的林奈学会(Linnean society)主席声称该学会“没有重大发现”,即没有发现对科学产生革命性影响的东西。

归纳之谜是叙述谬误的另一个版本——对于你所看到的东西存在无穷种“解释”。古德曼的归纳之谜的重要之处在于:如果不存在对所看到事物的唯一“一般化”解释,无法对未知进行唯一的推断,那么你该怎么做?显然,答案是你应该使用“正常思维”,但你的正常思维对于某些极端斯坦的变量来说可能并不适用。

也就是说,你发现了你之前并没有打算寻找的东西,而它却改变了一切。之后你会感叹为什么“花了这么长时间”才发现这个如此明显的东西。车轮发明时还没有记者,但我打赌,当时的人们并没有计划发明车轮,或根据某个时间表来完成这一计划。大部分其他发明也一样。

了不起的预想机器

如果你认为我们周围的发明来自一个闭门造车的人,请再想一想,现在的一切几乎都是偶然的产物。

读者有权怀疑:为什么我们还要做计划呢?有人做计划是为了赚钱,有人是因为这是“他们的工作”,但我们也会在没有这类动机的时候自发地这么做。

发现的经典模式是这样的:你寻找你知道的东西(比如到达印度的新方法),结果发现了一个你不知道的东西(美洲)。

为什么?答案与人类的本性有关。计划可能来自使我们成为人类的东西,比如意识。

正如我们在前一章中看到的,对人类认知自大的发现可以说是无意的。许多其他发现也是如此,这比我们想象中的多。

我们需要预测未来,这一定有某种进化上的意义,我将对此做简短概括,鉴于它可能是一种不错的备选解释(但也只是一种不错的猜测而已),并且与进化有关,所以我会十分谨慎。

无意中的发现

哲学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)提出的观点如下:大脑最强大的功能是什么?正是提出对未来的猜想并进行反事实思考的功能,比如,“假如我一拳打在他的鼻子上,他就会立即还击我一拳,或者打电话给他在纽约的律师”。这样做的一个好处是能够让我们的猜想替我们去死。被正确使用并且仅停留在大脑内部时,这种预测能力使我们不必马上做出第一顺序的自然选择,因而,我们不像那些原始的生物一样在死亡面前非常脆弱,只能等待基因库得到最佳自然选择,从而提高自身的生存能力。从某种意义上讲,预测使我们能够欺骗进化:作为一系列预测和反事实的情景,进化正在我们的头脑中发生。

但我相信,今天他们的继任者仍然在开会制订下一个“5年计划”。我们从来不会从教训中学习。

即使这种在头脑中演练猜测的能力使我们不受进化法则的约束,但它本身却是进化的产物,就好像进化延长了约束我们的链条,而其他动物却立即受到环境加给它们的约束。丹尼特认为,大脑是“预想机器”,思维和意识是人类的新兴特性,对我们的加速发展大有必要。

经理们坐下来,对中期计划进行头脑风暴,他们想要“前景”。但突然发生了一件不在前一个5年计划中的事:俄罗斯1998年的债务危机以及随之而来的拉美债券市场的崩溃。结果,虽然这家公司对于经理有挽留政策,但这5个人在起草了1998年的5年计划之后一个月全部被解雇。

我们为什么要听专家发表言论和预测?一种可能的解释是社会需要专业化,尤其是知识的分工。你不会在遇到重大健康问题时立即去读医学院,咨询一个已经读过医学院的人会更省事(显然也更安全)。医生们会听汽车修理师的(不是在健康问题上,而是在他们的车出问题时),反之亦然,汽车修理师也会听医生的。我们天生喜欢听专家的,即使在可能不存在专家的领域。

为了开会,经理们满世界飞:巴塞罗那、中国香港等等。他们千里迢迢只为了一大堆空话。毫无疑问,他们通常没法睡觉。一名管理者不需要非常发达的头脑,他需要的是同时拥有人格魅力、忍受无聊的能力和草草执行匆匆制订的时间表的能力。除了这些“任务”之外,他们还有出席歌剧表演的“职责”。

[1] 创造主义者与进化主义者(我不是他们的一员)之间的主要争论为:创造主义者认为世界起源自某种设计,而进化主义者认为世界是毫无目的的过程导致的随机变化的结果。人们很难认为计算机或汽车是毫无目的的过程的结果。而实际上它们是的。

1998年夏天,我在一家欧洲人开办的金融机构工作,该机构以严谨和富有远见著称。负责交易的部门有5名经理,个个表情严肃(总是穿着深蓝色西装,即使在可以随意着装的星期五也不例外),他们必须在整个夏天不断碰面以“制订5年计划”。那是一份内容丰富的文件,是公司某种意义上的用户指南。5年计划?对于一个极度怀疑核心计划者的人来说,这种想法是荒谬的。公司内部的成长是有机而不可预测的,是自下而上而不是自上而下的。大家都知道,这家公司最赚钱部门的创立源自一名客户偶然打来的电话,他在电话里要求进行某种奇怪的金融交易。公司偶然意识到可以建立一个部门专门负责这些交易,因为这些交易很赚钱,于是这个部门迅速成为公司的主要部门。

[2] 回忆一下第四章,伽扎里是怎样通过书名与阿威罗伊进行论战的。或许有一天我会有幸读到一本驳斥本书观点的书——《白天鹅》。

意外导致的失败

[3] 这类言论并不稀奇。例如,按照物理学家艾伯特·米切尔森(Albert Michelson)在临近19世纪末时的想象,自然科学余下的发现将只不过是把已有的发现精确几个小数点而已。

我们将更深入地讨论我们的预测能力不为人知的结构性局限。这些局限可能不是来自我们,而是来自预测过程本身,它太复杂了,不但对我们,对那些我们所能找到的工具也是如此。有些黑天鹅现象仍将逃过我们的眼睛,使我们的预测失败。

[4] 还有更多我没有在此费力讨论的局限性。我甚至没有提到人们称为NP完全性的一系列不可计算性问题。

我们已经看到:1.我们既爱筛选,又爱进行“狭隘”的思考(认知自大);2.我们的预测能力被大大高估,许多认为自己能够预测的人实际上不具备这一能力。

[5] 这种观点在历史上以不同的名目不时出现。阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德称之为“错误具体化的谬误”,也就是说对一个物理客体运用错误的描述模式。

不论对我们,还是对那些我们所能找到的工具,预测过程本身都太复杂了。有些黑天鹅现象仍将逃过我们的眼睛,使我们的预测失败。