图13.1

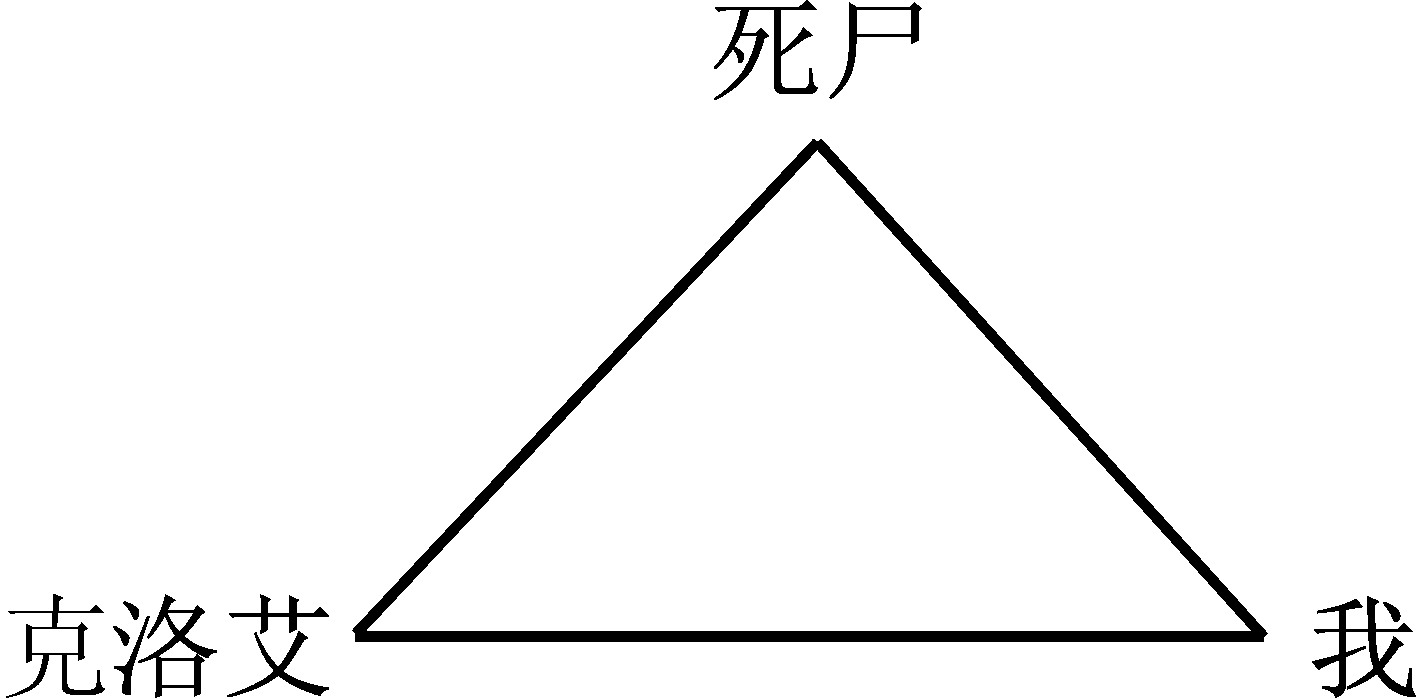

14.克洛艾和我永远不会有机会被一头狮子惊吓,但是我们却经历了一系列小小的都市奇遇。一天晚上参加完一个晚会回家时,我们看到了一具死尸。尸体就躺在夏尔伍德街和贝尔格雷夫路的拐角处,是一个女人,乍一看,就像喝醉了躺在路上睡觉似的,没有血,也没有打斗的迹象。但是当我们快要走过去时,克洛艾注意到那个女人的肚子上露出个刀柄。在经历这样的死尸事件之前,我们对自己的同伴了解有多少呢?我们朝尸体跑过去,克洛艾用护士/教师似的口吻告诉我不要去看,说我们应该报警。她查看了那个女人的脉搏(但实际上她已经死了),但一点也没有破坏现场。我不禁惊讶于她的行家本色。但是在警察问讯时,她一下子失控,啜泣起来。此后好几个星期,那把刀柄一直留在她脑海里,挥之不去。那是一次可怕的经历,但由此我们更贴近了。那天晚上我们一夜未眠,在我的房间里喝着威士忌,讲了许多更毛骨悚然而又逗人发笑的故事,扮演着各种尸体和警察以驱除心中的恐惧。

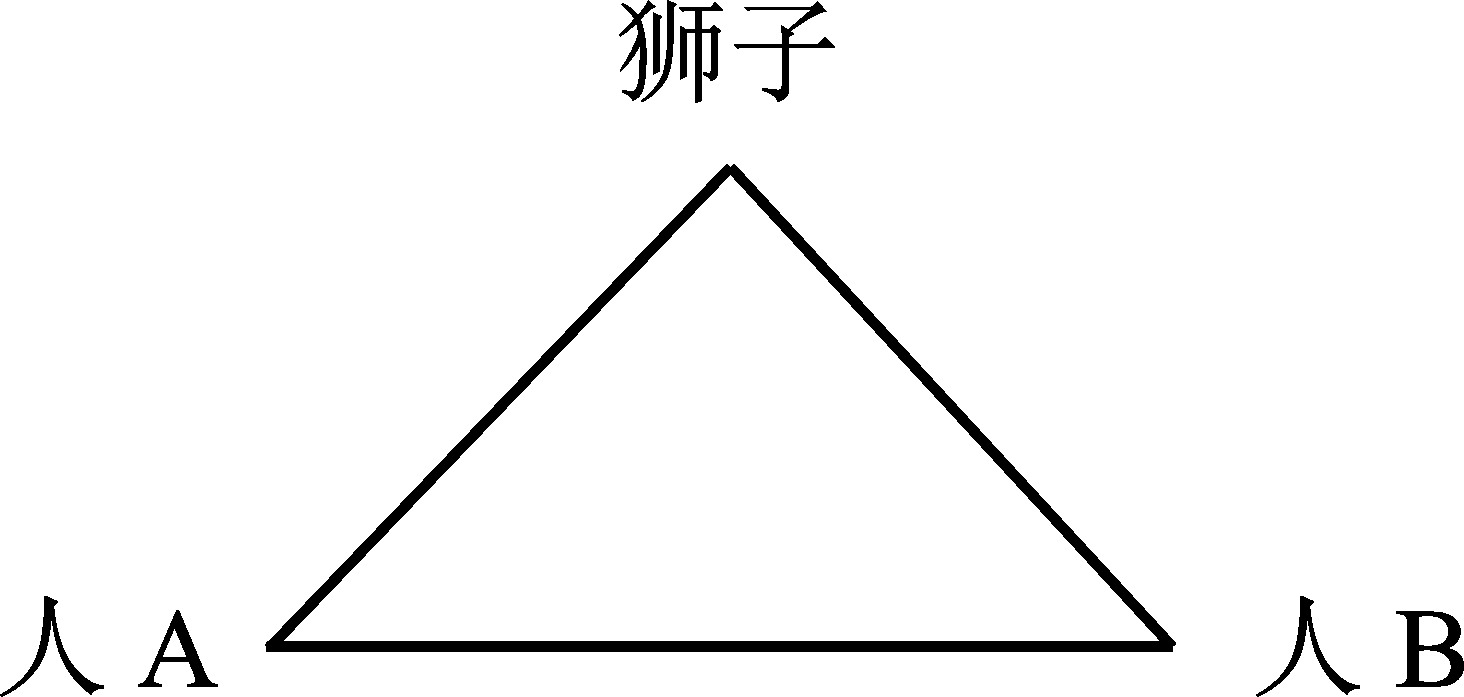

13.那不是恐怖小说的素材,但其重要性无所不在,共同的经历成为联结我们的纽带。经历是什么?是打破礼貌的陈规旧套,暂时让我们用新奇、危险或美丽增强的敏锐观察事物。经历就是突破习惯的制约,以一种全新的方式睁大双眼。如果两人同时这样做,那么我们可以预料他们会由此走到一起。被丛林空地中的狮子惊吓的两人(如果他们能够生还的话)将会被他们的经历三角形般地结合在一起。

12.在现代爱情中,历险失去了统治地位,故事不再是人物内心的体现。克洛艾和我是现代人,只会有内心独白,不会有爱情的历险。世界基本没有了爱情历险存在的机会。父母不再理会你的爱情发展,丛林已经被开垦,社会将异议掩藏在普遍的容忍之中,餐馆很晚才关门,几乎任何地方都可以用信用卡,性爱成了一种责任而不是罪过。然而克洛艾和我确实拥有一个故事,一段使我们更紧密的共同经历(过去的重量压在经常是没有分量的现在……)。

图13.2

11.亲密不随时光流逝而去;亲密融进了克洛艾和我讲述的关于我们自己的故事中;亲密融进了只有我们两人经历过的事件中。爱情扎根于史诗的传统,与故事有着必然的联系(说起爱情总是涉及故事)。更为特别的是,爱情与历险也密不可分,它有着开始、结尾、完成、败退和胜利的清晰结构。史诗跨越了时间的正常流逝,成为一种目的,推动人物向前发展-否则读者就会厌倦地打哈欠,不再读下去。保尔和维吉妮[4]、安娜和沃伦斯基[5]、泰山和简[6]都通过反抗逆境,巩固、丰富了他们的关系。围困于丛林中、在发生海难的船上或是悬崖边,同大自然或社会抗争,史诗故事中的恋人们就是这样用克服灾难的气势,证明了他们的爱情的力量。

15.几个月后,我们正在布里克街的一家面包店里排队时,旁边一位穿着粉红色条纹套装、风度优雅的男人悄无声息地递给克洛艾一张皱巴巴的纸条,上面潦草地写着几个大字:“我爱你”。克洛艾打开纸条,迫不及待地看完后就回过头瞧那个男人。那个男人却盯着外面的街道,装作什么也没有发生,看上去只是个穿着粉红色条纹套装的男人,一脸的庄重。所以克洛艾也就若无其事地把纸条折了起来,迅速放进兜里。这件事如同那具尸体一样古怪,不过更轻松愉快一些,它成了我们经常重复的话题,我们会提起并为此打趣一番。后来在餐馆,我们偶尔也学学面包店里的那个神秘的男人,悄无声息地把一张纸条迅速递给对方,不过上面写的只是请把盐递给我。周围的人看到我们哈哈大笑,一定觉得古里古怪,不可理喻。但这就是重复话题的意义:回溯一些事情,他人因为不在场而无法理解。所以这种只有两人知道的语言让旁边的人莫名其妙,也就不足为奇了。

10.爱情也许是合谋的,但至少是真实的。我俩私下里嘲笑正式场合中需要的虚假礼节。从正式的晚宴上回来,我们会嘲笑整个过程的死板,模仿我们刚刚与之礼貌道别的那些人的口音与观点。我们躺在床上,颠覆了正常生活的自重,学起晚宴上一连串彬彬有礼的对话。一个留胡须的记者吃饭时曾问过她一个问题,而现在我也学着他提出同一个问题,克洛艾会同样礼貌地回答。一边这样游戏着,她的手一边在床单下抚弄着我的阴茎,我则用腿在她两腿间轻柔地来回摩擦。然后突然之间,我会愕然发现她手的逗留之所,会用最傲慢的口吻问她:“小姐,冒昧地问一下,您在对我高贵的阴茎干什么?”她会回敬道:“尊敬的阁下,阴茎高贵的行为不关您的事。”或者会从床上跳起来,说:“先生,请您立即从我的床上离开,您打错了主意,我们互相还不认识呢。”在我们的亲密创造出来的空间里,生活的正规礼仪在滑稽的氛围中被重新演示。就如在一出悲剧的台后,演员们正开着玩笑,演出结束后,扮演哈姆雷特的演员在化妆室里抓住扮演乔特鲁德的演员喊叫着:“操我,妈妈!”

16.两个人越是熟悉,他们在一起使用的语言就越会脱离常用的、词典里的释义。熟悉会创造出一种全新的语言,一种亲密的室内语,有关他们共同的故事,不易为他人理解。这语言凝结了他们共同的经历,包含了关系进展的过程,使得与心上人谈话有异于跟他人交谈。

9.亲密并没有消除人与人之间的诋毁,它只是将其移到了二人世界之外。他者现在被放到了门外,证实了人们对爱情的疑虑:爱情从来都近于合谋。个人的评价成为了双人的裁判,外部的威胁由一张床上的两个人共同分担。简而言之,我们在背后对别人说长道短,但这并不总是恶毒的攻击,更多的是对平常人际交往中虚伪的规范感到难受,因此需要将积累的谎言发泄掉。因为我不能跟你谈对你性格这方面或那方面的看法(因为你不会理解,或你会太受伤害),所以我就背着你,与其他能够理解的人私下议论或谈论。在这个世界,克洛艾成了我的评判的最后一个知己。我不能对朋友或同事述说我对他们的看法,甚至我不愿意对他们产生什么看法,如今这些都可以对克洛艾畅所欲言。爱情因为找到了共同厌恶的东西而迅速升温。我们都讨厌X所表达的内涵即是我们互相喜欢。恋人因此成为罪犯,我们互相的忠实也就成为交流对他人不忠实的途径。

17.实际还会有更多的共同经历:我们遇见的人,或我们看到、做过或听说过而且以后还会再谈论的事。共同的经历让我们无比欣慰:包括我们在一次宴会上认识了一位教授,他正在写一本书,书中称弗洛伊德的妻子才是精神分析学的真正创立者;我的朋友威尔·诺特,他的加利福尼亚人的习惯经常逗人发笑;我们买来陪伴克洛艾的大象的玩具长颈鹿;还有一次在火车上碰到一位会计,她告诉我们说她的手袋里总带着一支枪……

8.取别号的游戏也会延伸到语言的其他领域。普通的语言交流要求直观明了(因此意图明确),亲密的语言却摆脱了这个法则的束缚,不需要明显而恒定的语义指向。它可能毫无逻辑,只是在嬉戏;可能全是意识流的表达,而没有苏格拉底对四旬斋[2]富有逻辑的叙述;可能只是一种声音,而不是交流。爱解释了位于可言说与不可言说、可表达与不可表达(爱情就是理解另一个人未成型思想的意愿)之间的试探。它是乱涂乱画与建筑图之间的差异。乱涂者无须知道铅笔在划向哪里,乱涂如同风筝随风飞舞一般随心所欲,是心中毫无目标羁绊的自由。我们天马行空地聊着,从洗碗机到沃霍尔[3]到淀粉到国籍到投影到放映机到爆米花到阴茎到流产到残杀婴儿到杀虫剂到吃奶到飞行到接吻。不管语言是否正确规范,我们不会有弗洛伊德的维也纳口误,因为我们没有站着,而是躺在床上仅凭意识滔滔不绝。任何事物都可能进入我们的话题,任何想法都可以随意发表。我们交替模仿政治家、流行明星、北方人或南方人的口音。与严格的语法学家不同,我们的句子开了头,却没有尾,而由对方补上缺少的动词,由对方接着话头,又连接到下一个句子。

18.这类奇闻轶事本身并不那么有趣,但只有克洛艾和我两个人知道,这些重复的话题很重要,因为它们使克洛艾和我感觉到彼此不再陌生,我们共同经历了一些事情,我们记住了共同发掘的事物的含义。不论这些重复的话题多么微不足道,但它们就像水泥块一样牢不可摧。借助这些话题创造出来的亲密语言使我和克洛艾(不需要一起走出丛林、杀死蛟龙,或住在同一个公寓里)深深认为:我们共同创造了一个世界。

7.在了解彼此的性格特征之后,我们需要给对方一个新的称呼。初生爱意时,心上人的姓名是源自父母的馈赠,护照和公民登记使它正式化。考虑到心上人的卓尔不群,那么借助一个不曾有人使用过的称呼(无论怎样语义模糊)来表达这独一无二,不是很自然吗?克洛艾在办公室叫克洛艾,然而和我独处时,她则成为“蒂吉”(我们都不明白这个名字是怎么来的)。而我的新称呼的来源则是,有一次为了逗她开心,曾跟她讲起德国知识分子遭受的苦难,于是,我就被称为(也许没有那么神秘)“维尔什麦兹”[1]。这些别号的重要意义不在于我们选择了别具一格的称呼-我们完全可以称对方“普维特”或“蒂克”-而在于我们给对方另一个称呼这个事实本身。“蒂吉”表明克洛艾独有的某些东西是不为银行职员所具有的(她洗完澡后皮肤的气息,梳子梳过她头发的声音)。“克洛艾”属于她的公民身份,“蒂吉”则超越了任何政治色彩,只属于更灵动更惟一的爱情天地。它战胜了过去,标志着爱带来的新生、新的洗礼。相遇时,你有自己的名字,心上人说,但我将给你一个新的称呼,以表明我眼中的你有别于他人眼中的你。办公室(在带有政治色彩的场所)里,别人称你为X,但在我的床上,你永远都是“我的胡萝卜”……

[1] 维尔什麦兹(Weltschmerz),德语,即悲观、厌世。

6.伴随着亲密接踵而来的不再是对生活的哲学思考,而是大量小说一般具体的内容:克洛艾洗完澡后皮肤的气息、她在隔壁房间打电话的声音、她饥肠辘辘时胃里的响声、她打喷嚏前的表情、她醒来时的眼睛、她抖动湿伞时的姿势、梳子梳过她头发的声音。

[2] 四旬斋,也叫大斋节,封斋期一般从圣灰星期三(大斋节的第一天)到复活节的四十天,基督徒视之为禁食和为复活节做准备而忏悔的季节。

5.彼此的潜移默化让我们亲密起来,我们不再界限分明,从此布朗运动的微粒获得了自由的空间。彼此的身体不再感受到对方目光的停留。克洛艾会躺在床上一边看书,一边把手指伸进鼻孔,掏出点什么,在指间捏成又干又硬的小团。身体的熟悉也跨越了性的吸引。闷热的夏夜,我们一丝不挂地躺在一起,却没有意识到两人的赤身露体。我们偶尔也会沉默不语,不再喋喋不休,不再害怕冷场会让人生疑(“在沉默不语中,她/他在如何想我?”)。我们都对心上人眼中的自己有了信心,不再一味地彼此取悦。

[3]安迪·沃霍尔(1927—1987),美国美术家、电影制片人。20世纪60年代流行艺术运动发起人和主要倡导者。

4.然而随着时间的推移,不论克洛艾每次是多么准确无误地把一切带来带去,她还是开始落下东西了,不是牙刷,不是鞋子,而是她自己,一点点,一片片。首先是语言,随着我学会她惯说“不曾”,而不说“从不”,惯把“从前”的“从”字发的很重,惯于在挂电话前说“保重”。她也使用我常说的“太好了”、“如果你真的这么想”。接着是习惯开始彼此渗透,像克洛艾一样,我在卧室里不开灯了,克洛艾也照我的样折报纸。思考问题时,我开始习惯围着沙发踱步,而她则像我一样喜欢躺在地毯上。

[4]保尔和维吉妮,法国作家贝尔纳尔丁·皮埃尔(1734—1814)的小说《保尔和维吉妮》中困于荒岛上的一对情人。

3.她经常谈起个性消融,融入早上地铁里拥挤的人群,融入她的家庭和办公室同事,所以也暗指与心上人融于一体。她的话语解释了那只包的重要意义,它是自由、独立的象征,是保存完整的自我、恢复消融于他人之中的那部分个性的愿望。

[5]安娜和沃伦斯基,俄国作家托尔斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》中的主要人物。

2.我是在希斯罗机场第一次看到克洛艾的包:粉红的圆柱形箱体,鲜绿色的手柄。她到我那儿去的第一个晚上就拿着这个包,而且一再道歉说色彩太刺眼了,说里面装着牙刷和第二天要换的衣服。我以为是她还不习惯把牙刷和衣服放在我的房间,所以才要用包带来带去,这包不过是个临时的用具而已。但克洛艾却一如既往,每天早上都要把一切重新装进包,好像这是我们最后一次见面,好像落下甚至是一对耳环就意味着个性消融这一让人无法承受的风险。

[6] 泰山和简,美国现代作家E·R·巴勒斯的小说《人猿泰山》中的男女主角。

1.克洛艾的相伴左右已成为我生命的意义之所在,但她一边盯着方糖慢慢融化在黄春菊花茶里,一边说:“我们不能搬到一起住,问题出在我,我非得单独住,否则就会失去自我。这不只是一个关上门的问题,而是我内在的、心理上的问题。我不是不想要你,相反我担心只想要你而完全失去自我,所以我为自己开脱说,是由于我这个人总是邋遢。我想我得继续做拎包女人。”